很多开发者认为C语言不具备面向对象的本质特征,例如继承和多态,因此不适合用作面向对象编程(OOP)。然而,这种看法并不准确。实际上,面向对象更侧重于如何组织和设计程序结构,而并非仅依赖于语言本身的特性支持。C语言同样可以通过巧妙的设计实现继承和多态,使其在满足高性能需求的底层系统开发之外,还能构建出灵活且易于维护的代码架构。 继承的思想在C++中表现得尤为直观,派生类可以直接继承基类的成员变量和方法,从而简化代码复用。然而,深入理解继承的本质,便会发现它其实就是对子对象结构的重用,即派生类型在内存布局中,基类的成员总是最先被排列。

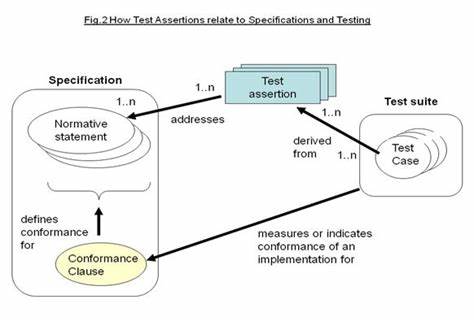

这一点在C中同样可以借用,其核心思想是将基类结构体嵌入到派生类结构体的最前面,通过指针类型转换实现面向对象中的“上转型(upcast)”。 虽然C语言不具备自动的类型转换机制,程序员需要显式地进行基类指针和派生类指针之间的转换,这违背了自动化的便利性,但却为我们展示了编译器自动完成的过程,也更透明且可控。通过将基类结构体作为派生结构体的第一个成员,指向派生对象的指针可以安全地强制转换为基类指针,从而让处理基类的函数可以接受派生类的对象,保证代码的复用性。 在具体编程中,类型方法则被写成普通的函数,函数第一个参数通常是指向相应对象结构体的指针。例如,形状类(Shape)设置颜色的方法,将接收一个Shape指针和颜色值作为参数,直接操作传入对象的成员。派生类(如Square)则拥有自身独特的字段和函数,比如计算面积的方法,通过传入对应的结构体指针即可访问特定成员。

此种设计在语法层面虽然较为冗长,但清晰且易于理解,有利于代码的维护和扩展。 多态则是编程中更具挑战性的部分。C++中虚函数机制通过虚函数表(vtable)实现动态绑定,即在运行时根据对象的真实类型调用对应的方法,而非指针的静态类型。C语言并无内建机制支持这种功能,但通过在结构体中显式存储函数指针,模拟虚函数表,便能达到类似效果。 具体来说,基类结构体中增加函数指针成员,每个指针指向该类对应方法的实现版本。派生类实例化时,将这些函数指针替换为适合派生类的实现函数。

当程序调用方法时,使用基类指针访问函数指针并调用,从而在运行时动态绑定实际函数。此方案本质上是手动构建虚函数表,虽然相比C++更为繁琐,但灵活且直观。 举例而言,定义一个动物(Animal)结构体,包含一个talk函数指针。不同动物子类(如Cat、Dog)分别定义自己的talk实现。创建对象时,赋予各自的talk指针。外部函数接收Animal指针调用talk,即可表现出多态特征。

例如调用Cat实例的talk函数会输出“Meow”,Dog实例则输出“Bau”,这让程序实现真正的多态行为。 这种方式揭示了动态语言背后的运作原理和静态语言实现动态调用的核心技术,启发开发者理解语言本身的运行机制,并能灵活将其发挥在C语言中进行面向对象设计。 然而,尽管在C中实现继承与多态并非不可行,但它无疑增加了程序的复杂度,涉及更多的显式类型转换和函数指针管理。不当的设计可能导致代码难以调试和维护,甚至埋下潜在的内存安全隐患。因此,实际应用中需权衡性能、复杂度和代码可读性,选择适合项目需求的设计模式。 总结来看,继承和多态并非专属于面向对象语言的专利,而是一种程序设计理念。

通过结构体嵌套和函数指针,C语言同样可以实现面向对象的特点,这对于理解高级语言的底层运行机制尤其有益。掌握这一技能,不仅能丰富程序员的技术视野,也能在需要极致性能和细粒度控制时,借助C语言构建高效且灵活的软件系统。 如果想更加深入了解继承和多态演进与实现过程中的细节,结合实际项目反复实践,将更能体会到这项技术带来的强大灵活性。C语言的简洁本质使得所有机制都必须显式手动实现,这既是挑战,也是学习面向对象背后机制的绝佳窗口。