近年来,人工智能技术的迅猛进步彻底改变了多个行业的运作方式,招聘领域尤为显著。传统的简历,作为求职者展示自己能力和经历的主要媒介,如今正面临前所未有的挑战。海量由AI辅助生成的简历和自动投递的求职申请,正在让企业招聘变得异常艰难,甚至引发了所谓的“招聘泥潭”现象。这个词用来形容因无数毫无差别的人工智能生成申请而带来的信息噪音,严重干扰了企业筛选真正合适人才的能力。 LinkedIn等知名招聘平台的数据表明,每分钟有约一万一千份求职申请被提交,较去年增长了45%。这一数字的背后是一个由机器人和自动化技术主导的庞大生态系统,求职者通过简单输入职位关键词即可生成数百份定制化简历,这种效率令传统招聘流程应接不暇。

本质上,简历曾是求职者投入时间和心血的体现,展现其对职位的兴趣和匹配度。然而,在AI的推动下,简历已变成一种量化的竞赛,求职者无需深度投入即可批量制造个性化申请材料,导致招聘方难以辨别哪些申请代表真实兴趣和能力。 这场由AI引发的招聘革新同时带来了“机器对机器”现象。企业和求职者不仅使用AI生成内容,还相互利用AI进行筛选和检测。比如,一些公司开发了聊天机器人用于初步筛选应聘者,像Chipotle的“艾娃·卡多”机器人,据称缩短了75%的招聘时间。与此同时,应聘者则利用AI自动撰写面试回答和申请信,形成了一种复杂的技术竞赛。

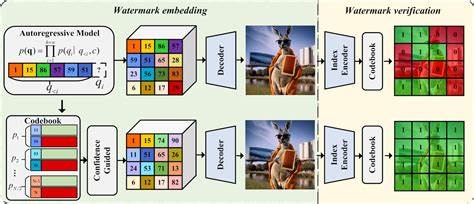

此外,招聘领域也面对日益严重的欺诈问题。已有机构揭露出利用AI及其他技术隐藏身份的案例,使得伪造简历和虚假申请风险激增。据Gartner预测,到2028年,四分之一的应聘者可能涉及身份欺诈。甚至有安全专家发现,AI技术能够在申请中植入隐形文本,绕过人类审核者的检测,进一步增加招聘过程的复杂性。 除了效率和欺诈问题,AI在招聘中的应用还暴露了潜在偏见。自动筛选工具可能因为训练数据的局限,倾向于选拔特定性别和种族的候选人,尤其是对白人男性的偏好。

这种现象引发了法律和伦理方面的讨论。欧盟已将招聘AI归入高风险类别,实施严格监管,强调防止歧视。而美国虽然缺少专门法律,但仍受一般反歧视法规约束。 面对这一切,传统简历或许正走向终结。越来越多专家呼吁,未来的招聘应减少对书面材料的依赖,转向更注重实际能力的考察方法。包括现场问题解决演示、作品集评审和试用期等,多种形式的评估能够更真实地反映候选人的能力与潜力,同时避免AI带来的简历泛滥问题。

在这一变革过程中,招聘方与求职者都处于技术军备竞赛的前线。机器筛选机器,自动化程序取代人工判断,人类逐渐被排除在招聘决策之外。尽管这一趋势带来高效和规模化的优势,却也带来了连接的断裂和信任的缺失。 人们不得不思考:未来究竟是机器人筛选机器人,岗位由机器完成,而人类只能旁观?还是能够找到一种平衡,重塑招聘的人性化与公平性?或许,简单的数字化简历早已无法满足新时代的复杂需求,合理融合AI辅助与人工判断才是长远之道。 总结来看,人工智能在招聘领域的冲击不可忽视。它打破了传统简历的权威地位,带来了结构性的根本变革,同时也伴随着风险和隐忧。

招聘双方需要共同面对这一挑战,持续探索并创新招聘流程,才能在AI时代实现人才与岗位的最佳匹配,推动就业市场的健康发展。随着技术进步和法律法规不断完善,招聘的未来充满了不确定性,但创新和适应无疑是其中的关键要素。