随着软件开发对高效性和动态更新需求的不断提高,传统的编辑-编译-运行循环已逐渐暴露出局限性,尤其在游戏引擎、服务器等长时间运行的应用场景中尤为明显。针对这一挑战,Rust生态中出现了一个创新的解决方案——Subsecond。这款运行时热补丁引擎不仅提供了便捷的代码热重载能力,还通过独特的设计理念降低了安全风险,推动了Rust开发的进步。 Subsecond的核心价值在于能够让开发者在不重启应用程序的情况下实时修改运行中的代码,从而显著缩短开发周期。对于需要频繁迭代和测试的项目,尤其是在服务端应用或游戏开发领域,Subsecond的热补丁机制大大提升了工作效率。其设计的目标是简单易用,兼顾稳定性与性能,使得开发者只需对目标函数使用subsecond::call函数进行包裹,即可实现热重载的无缝切换。

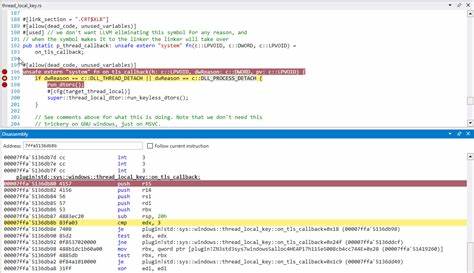

在了解Subsecond前,不妨先明确传统热重载所面临的问题。常见的动态调用劫持技术往往涉及直接修改进程内存中的代码或函数指针,这种操作高度危险,容易导致崩溃和未定义行为。而Subsecond突破了这一瓶颈,它采用了一种被称为“跳转表”的机制,将函数调用间接地通过跳转表来实现。换句话说,所有热重载的函数调用都会先查询跳转表中的最新函数地址,进而调用更新后的代码版本,从根本上避免了直接修改进程内存的风险。 该跳转表由外部工具维护和更新。当代码发生变更时,Subsecond所配套的工具链编译变动部分,将结果链接至正在运行的程序地址空间,进而生成新的跳转表并通过运行时接口应用到应用程序中。

这个过程可实现全动态的代码替换,同时保持程序的稳定运行。值得一提的是,Subsecond并未将其核心工具独立开源,而是与Dioxus CLI深度集成,二者相辅相成,使热补丁开发流程更加顺滑。 Subsecond还拥有一项名为“ThinLink”的特色技术,它类似于轻量级的链接器,为Rust项目实现快速增量编译。传统Rust编译过程中的链接环节非常耗时,而ThinLink通过自动动态链接依赖、生成更新的跳转表以及对比目标文件的变化,实现了编译时间的大幅压缩,有效提升了开发者的迭代速度。虽然ThinLink目前仅作为Dioxus CLI的一部分提供,未来其独立工具的发布势必引起Rust生态的广泛关注。 实际使用中,Subsecond支持多平台运行,包括主流的Android(arm64-v8a、armeabi-v7a)、iOS(arm64)、Linux(x86_64、aarch64)、macOS(x86_64、aarch64)、Windows(x86_64、arm64)以及WebAssembly(wasm32)。

不过目前iOS真实设备因代码签名限制尚未支持,仅可在模拟器上测试。未来团队计划扩展至更多架构,如wasm64和riscv64,以满足更丰富的使用需求。 值得关注的是,目前Subsecond只对“tip” crate(即包含main.rs的主crate)提供热补丁支持,这意味着在包含多crate的工作区环境中,其他库crate的改动暂时无法被检测和热替换。这主要是受到rustc自身构建图非确定性和泛型转发行为的影响,导致代码生成不稳定。团队已明确规划未来优化此痛点,力争实现全工作区的热重载支持。 在全局变量、静态变量及线程局部存储的支持方面,Subsecond采用了谨慎的处理策略。

虽然允许在运行时新增全局变量,但其析构函数不会被调用,且静态变量的初始化改变无法被观察到,防止不必要的运行时错误。另外,目前线程局部变量在tip crate修补后会重置,存在潜在崩溃风险,因此依赖线程局部存储的代码应谨慎使用Subsecond,相关改进正在规划中。 结构体的热重载在当前版本的Subsecond中并未得到支持。原因在于结构体的内存布局和对齐在不同版本间可能出现变化,若对旧版本结构体引用继续存在,程序可能发生崩溃。对此,子框架可采用“重实例化”技术,即丢弃旧实例,重新分配新的内存与状态,规避此类问题。比如Dioxus框架就通过重新构建状态来保证热重载的稳定性。

未来Subsecond希望提供官方辅助工具,降低框架实现难度。 关于函数指针的版本管理,Subsecond当前并未内置版本号机制。它的指针地址获取方法总是返回最新版本,不区分内容变化与否。这导致框架往往倾向于保守策略,尽可能丢弃旧状态以避免不一致。当然这也意味着在某些场景下可能存在性能浪费。不过结合Rust强大的类型信息和ID机制,诸如Dioxus和Bevy这样的框架能有效规避多数问题,保持平衡。

Subsecond的设计还充分考虑了函数调用的嵌套支持。通过多层包裹调用,开发者可以灵活地控制热重载作用范围,降低状态丢失风险。例如,将整个主逻辑包裹一层call,同时针对内部频繁变化的细粒度代码再进行额外的包裹,有助于实现细致的版本控制和错误恢复。 热补丁的应用过程也十分智能。在使用Dioxus CLI时,dx serve命令会自动探测源代码变更,并实时发布补丁。补丁数据通过WebSocket协议传递,绑定到运行时。

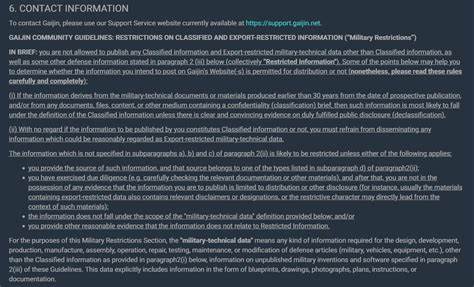

对于不依赖Dioxus的应用,Subsecond提供apply_patch接口,允许开发者自行实现补丁接收与应用机制。 这一机制的关键在于必须将程序中main函数的内存地址准确告知补丁生成工具,以应对地址空间布局随机化(ASLR)带来的函数地址不可预测问题。Subsecond生态中subsecond-harness及subsecond-cli工具帮助完成该流程,确保热补丁安全生效。 除了运行时补丁外,Subsecond团队还致力于推广生态建设,鼓励框架作者展示支持Subsecond的徽章,使终端用户能够一目了然判断库是否支持热重载,进一步促进工具链的使用普及与成熟。 总的来说,Subsecond作为Rust领域内首屈一指的运行时热补丁引擎,以其创新的跳转表机制、安全性优势和与Dioxus生态的深度结合,为开发者提供了功能强大又易用的热重载解决方案。虽然当前仍存在诸如工作区支持不足、全局变量析构与线程局部变量稳定性等限制,但团队已明确这些为重点改进方向。

随着未来版本的迭代,Subsecond有望成为Rust应用热更新的标准利器,助力更多开发者打造高效、动态、稳定的现代应用程序。 如果你正在使用Rust开发游戏、服务器或其他长时间运行的系统,Subsecond无疑是提升开发体验与生产效率的重要工具之一。伴随着社区对其不断完善和生态的丰富,Subsecond注定将在Rust热重载领域掀起新的技术浪潮。