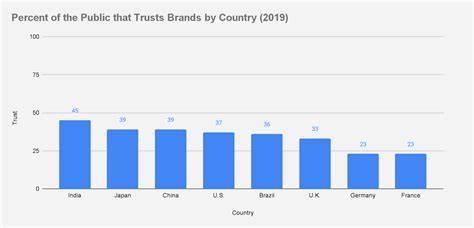

近年来,传统新闻行业面临前所未有的挑战。随着社交媒体平台的繁荣,传统电视台、新闻网站的受众逐渐减少,新闻传播的渠道和形态正在发生深刻变革。最新的研究显示,超过一半的受众更倾向于通过Facebook、X(前推特)和YouTube等社交平台获取新闻,而传统电视和新闻网站的影响力则相对下降。这一趋势背后的核心变化是人们对“新闻源”的信任结构发生了根本性的转变——他们越来越多地信赖个人账号、意见领袖而非机构品牌。传统新闻品牌曾经是权威的象征,代表着事实核查、编辑审查和法律保障,但如今个性化和社交网络构建的信任关系则成为新闻消费的主导力量。个性化新闻,即“人物为中心的新闻推广”,正在成为主流现象。

通过关注受信赖的独立记者或意见领袖,观众获取信息的渠道更加多样化也更加私人化,以至于有研究指出,娱乐主播乔·罗根的新闻评论成为美国最广泛曝光的声音之一。这种变化不仅打破了传统机构的垄断,也带来了内容可信性和新闻质量的巨大考验。人工智能生成的新闻内容,例如聊天机器人ChatGPT,也在年轻群体中崭露头角,增加了新闻获取渠道的复杂性。社交媒体的兴起让新闻不再单纯依赖机构背书。用户更乐于关注可信赖且具有个性魅力的记者,形成了一种“基于人物的信任网络”。然而,传统新闻机构的许多优势在于能够提供系统化的资源支持,包括资薪支付、法律保护、事实核查、编辑指导以及品牌信誉,这些保障了新闻报告的质量和可持续发展。

独立记者若只能依赖于平台商业模式,往往面临法律风险、内容控制及声誉关联的多重挑战。部分平台对内容的选择与支持与新闻伦理存在矛盾,甚至影响到记者的个人形象和职业安全。此外,平台上的“联坐责任”现象也加重了独立新闻人的负担,他们的声誉可能因平台上的极端内容而受到污染,即便个人并无关联。相比之下,传统新闻机构虽然存在所有权结构带来的影响,比如政治立场和商业决策对报导立场的干预,但依旧能提供一套相对稳定的编辑机制和支撑体系。伴随着传统新闻机构受到冲击,新闻业的未来亟需创新的组织形式来兼顾灵活性和可靠性。在此背景下,“孵化新闻室”这一概念应运而生。

孵化新闻室不同于传统中心化的新闻机构,它更强调半去中心化结构,以独立记者为信任核心,围绕记者需求建立支持体系。孵化新闻室向记者提供保障性薪资、平台支持、法律和编辑援助,从而帮助他们专心进行深度报道和多样化内容生产。更重要的是,记者通过拥有自己的域名和品牌实现自主性,粉丝与订阅者资源属于记者本人。如果记者选择离开孵化新闻室,能够带走自己的订阅者、故事档案,实现真正的个人品牌积累。这种机制在保障记者自由的同时,也维持了平台的品牌影响力和协同效应。孵化新闻室同时注重社区建设和内容流量共享,设有统一主页来汇聚不同记者的新闻内容,鼓励跨报道阅读和曝光,从而提升整体流量和影响力。

此外,孵化新闻室引入严格的事实核查、编辑流程和法律审核,确保内容的质量和合规性,为独立记者创造出一个安全可信赖的创作环境。编辑作为引导者协助记者优化报道,保留记者的创意自主权,同时通过最终审核保障内容的真实性和伦理标准。该模式实现了以记者为核心的个性化新闻生产,同时兼顾新闻的社会责任和公共价值。这种以“人”而非“品牌”为基础的新闻生态,顺应了当今受众对信任和个性化的需求变化。记者能够自由发挥其专业能力和个性影响力,直接与读者产生互动,构建更紧密的信任关系。孵化新闻室还为初入行业的记者搭建成长平台,促进经验和资源共享,推动新闻多样化和更加包容的报道角度。

未来,孵化新闻室可能呈现多样化发展:有些孵化室将偏重调查性新闻,有些则更注重社区参与和本地新闻覆盖,不同的治理结构也将推动独特的编辑使命和品牌形象的形成。无论是由工人合作社运营,还是由私营企业支持,每个孵化新闻室都是媒介创新的实验场。新闻业的未来不在于简单守护过时的新闻机构,而在于如何守护新闻的核心价值——真实性、透明度和社会监督功能。在数字化和社交化的时代,孵化新闻室为新闻业提供了一条可能的创新路径。它不仅赋予记者力量,提升内容质量,还保护了新闻作为公共产品的价值,对维护言论自由和民主社会建设都具有重要意义。在技术快速发展和用户需求多变的背景下,新闻生态正迎来深刻重塑。

孵化新闻室作为一种新兴形态,具有切合当代新闻生产与消费习惯的优势,为跨越传统和未来新闻模式之间的鸿沟提供可行的桥梁。总体而言,当人们愈发信任“人”而非“品牌”时,新闻业必须顺应这一变革趋势,重构信任架构和组织形态。孵化新闻室所倡导的人本、开放与质量并重的理念,将助力新闻业激发新活力,实现真正意义上的新闻民主化和多元化。新闻的未来,正从集权品牌走向去中心个体,从机械传播走向人际信任的自然生态。在这个过程中,孵化新闻室无疑是开启新闻新时代的一把钥匙。