随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的人开始关注AI能够带来的无限可能。有观点认为,AI将彻底改变我们的生活方式,接管人类的许多工作,甚至在创作和创新领域挑战人类的独占地位。然而,尽管AI在处理大量数据、语言生成以及辅助决策方面展现了令人惊叹的能力,它在真正重要的事情上仍然显得无能为力。本文将从一个独特的视角出发,用简单而生动的方式揭示AI的根本局限,带你在30秒内重新思考人工智能的真正位置。 AI到底能做什么?目前市面上的大多数AI系统,如语言模型和视觉识别技术,都属于数据处理和信息结构化的范畴。它们的优势在于能够快速分析海量数据,识别规律,生成文本和图像,协助用户进行写作、设计以及复杂问题的分析。

比如,在医疗领域,AI可以辅助诊断疾病,在金融领域,AI可以预测市场变化,在客服行业,AI可以提供即时响应。然而,这些应用本质上都是数字世界的操作,AI依靠大量计算资源和海量数据进行支持和推理,而非直接介入现实世界的操作。 为什么说AI无法完成真正重要的事情?在一次搞笑而寓意深刻的对话中,一位作者尝试用“拉我的手指”这样一个物理动作来测试AI的反应。对话的核心在于,AI虽然能口头应答,表达幽默甚至回应挑衅,但它没有身体,也无法进行任何物理行为。这不仅是字面意义上的“无法拉指头”,更深层规定了AI的根本属性:它是纯粹的虚拟存在,不能直接影响和操作物理世界。 这一点凸显了AI与人类最大区别之一。

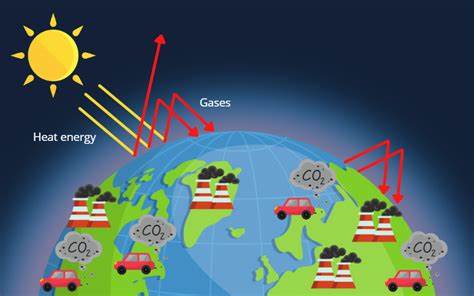

人类拥有身体,能够通过感知、动作和物理交互改变环境,进而发挥创造力和影响力。AI则仅能提供建议、信息和模拟,无法自行施加物理改变。结果是,尽管它能在计划、预测和执行建议层面表现出色,但在真正需要行动的场景中始终受限。 这也印证了为何在自动驾驶、机器人等领域,AI虽不断突破进展,仍面临诸多挑战。机械动作的精准执行、复杂环境的即时应对、突发事件的处理等,往往不是仅靠算法和大数据就能解决的,硬件能力和真实世界反馈机制同样不可或缺。 AI的“无形局限”如何影响未来发展?认清AI的局限,并非否定其价值,而是明确技术应用的边界和合理期望。

首先,我们应当认识到AI最适合做的是辅助人类的决策和创造过程,通过自动化琐碎的任务,提升效率,让人类将更多精力用于高层次思考和创新。其次,人工智能与物理装置的深度结合,是未来发展的重要方向。例如,机器人结合AI智能,体现了两者优势互补,但此类系统的复杂度远高于单纯的软件模型。而且,这类融合系统尚未广泛普及,距离全面替代人类操作还有很长的路。 再者,关于道德伦理和社会影响的讨论愈发重要。AI无法感受、无法自主意识,这意味着所有决定和行为仍需有人类监督和控制。

过分依赖AI而忽视其局限很可能引发管理风险和责任归属上的混乱。面临这些问题,社会各界需要广泛参与讨论,以制定合适的技术应用规范与法律框架。 AI能否超越“空洞的应答”实现实质行动?目前的AI毕竟依靠文字和数据交互,与实体世界隔离。虽然未来随着物联网、智能设备和机器人技术的进步,AI能够通过物理载体实行操作,但这并不是纯粹AI本体的能力,而是它与实体机械的协作成果。换句话说,当下的AI仍只是“虚拟助手”,而非能够自由举手投足、自主决策的生命体。 总结来看,AI具备强大的信息处理和模拟能力,但不具备跳出数字空间进行物理行动的本质能力。

它可以说服你、启发你、帮你思考,但无法亲自“拉你的指头”,更无从参与真实世界的体验和操作。这既是AI的短板,也是它未来进化必须要跨越的鸿沟。 对普通人而言,清楚认知AI的优势与局限,能够帮助合理利用这项技术,为自己的工作和生活赋能同时,避免对它产生不切实际的期待和恐慌。只有人与AI的有机结合,取长补短,才能真正释放科技的潜力,推动人类文明向前迈进。在人工智能的世界,我们需要的不是盲目的崇拜,而是理性的认知和智慧的应用。用30秒了解AI的真实本质,远比盲目期待它拯救一切更有价值。

未来属于那些善于驾驭技术,同时认识人类独特性的智慧者。