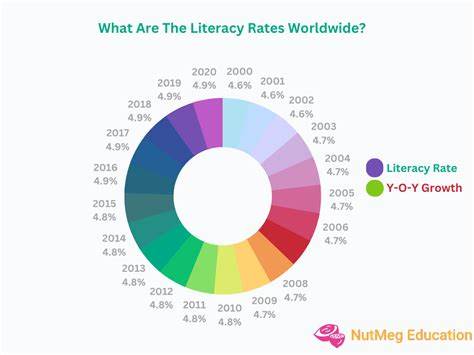

近年来,关于儿童识字率不断下降的讨论在教育界和社会各界间引起了广泛关注。许多声音宣称现代儿童的阅读能力正在大幅退步,甚至有说法断言“孩子们读不通书”“学龄儿童阅读水平持续滑坡”,这引发了公众的忧虑与反思。但事实真的是如此严重吗?儿童识字率的真实情况到底如何?我们又该如何理解这一现象,并采取有效措施加以应对呢?儿童识字率的现状复杂多样,既有令人担忧的趋势,也存在积极的改进空间。传统观念中,识字往往仅仅被理解为能够认读文字和拼读单词的能力,而现代教育对儿童的要求则更加全面,包括理解能力、批判性思维甚至信息整合能力的培养。仅通过简单的字面阅读测试,难以全貌反映一个孩子的真正“读写”能力。有研究显示,在美国等发达国家,小学生的标准化测试阅读成绩出现波动甚至轻微下降,一些学者和教师报告称他们的学生在理解复杂文本时存在困难。

与此同时,也有声音指出,这种“危机论”并非首次出现,早在20世纪中期,社会上对青少年的阅读习惯和能力就已有类似的忧虑,显示出代际间对于新兴阅读形态和文化变迁的认知摩擦。近几年,数字媒体的兴起彻底改变了儿童的阅读环境和习惯。电子屏幕成为主要信息来源,短篇幅、互动性强的内容大大吸引了孩子们的注意力,而传统的长篇纸质书籍阅读时间显著减少。这种变化既带来了新的机遇,也产生新的挑战。一方面,多媒体阅读材料能够激发部分孩子的兴趣和知识获取,促进多感官学习;另一方面,过度依赖碎片化内容可能削弱深度理解和细致思考的能力。促使部分孩子难以应对学校要求的文本难度。

此外,不同地区、不同社会经济背景的儿童在识字率和阅读质量上存在显著差距。资源贫乏、家庭文化支持不足、教师培训缺陷、教育投入不均等都在加剧这一问题的复杂性。尤其在城市与农村、富裕与贫困之间的分界线上,这种差异尤为明显,形成了阻碍整体识字水平提升的重要瓶颈。文化多样性亦是新挑战。随着社会人口结构的变化,越来越多的孩子成长在多语言环境中,母语非官方语言的比例增加,这要求教育体制适应语言多样性,确保不同语言背景儿童能够公平地获得识字教育和阅读训练。然而,目前相关政策和措施仍显不足。

尽管如此,提升儿童识字率绝非毫无希望。优化阅读教育理念,融合传统与现代阅读方式,加强对教师的专业培训,以及促进家庭与社区的参与是推动这一转变的关键。从政策层面来看,政府和教育部门需要加大对图书资源的投入,特别是在农村和贫困地区,确保所有儿童都能获得适宜的阅读材料和环境支持。同时,应推动课程改革,将阅读理解、信息检索、批判性思维纳入阅读教学核心内容,配合多样化评价体系衡量孩子的综合读写能力。科技手段也可以成为阅读推广的重要助力。数字图书馆、电子书籍、互动学习软件与应用正在重塑传统教育场景,为更多孩子带来了优质而便捷的资源。

合理利用这些资源,可以克服场地限制和物理书籍不足的问题,并个性化地满足不同阅读水平儿童的需求。家庭与社会氛围的培育同样不可忽视。父母及监护人的陪伴阅读、讲故事,以及对孩子阅读兴趣的支持,都直接影响他们的识字动机和能力形成。社区图书馆、阅读推广活动、文化节庆等形式则增强了全社会对阅读的认可和重视,为孩子们建立持续的阅读习惯创造条件。新时代的识字教育需要超越单一技能的考核,关注孩子阅读能力的发展和人格成长的整体需求。透过对已有问题的理性分析和多方面努力,我们有希望构建一个更加公平、有效和富有活力的阅读生态环境。

儿童的识字能力提升,不仅是教育质量的体现,更是国家未来竞争力的关键所在。应对当下挑战,我们需要整合资源,协同合作,以科学的方法,激励孩子们不断探索知识的海洋,让阅读成为他们终身成长不可或缺的伴侣。