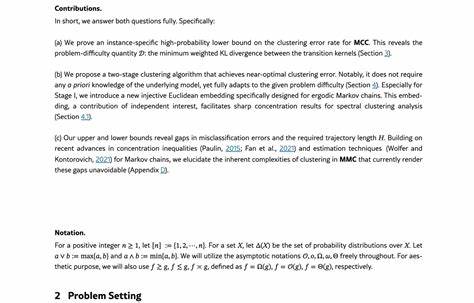

近年来,人工智能技术的迅速发展极大地改变了科学研究和学术发表的诸多环节,特别是在同行评审阶段的应用。这种技术不仅提高了评审效率,也为学术界带来了许多便利。然而,最新的研究和新闻报道显示,部分科学家开始利用一种前所未有的策略,在论文中隐藏秘密信息,试图以此操控AI驱动的同行评审系统,从而获取有利于自己的评审结果。这种操控行为暴露了当前AI评审机制的安全漏洞,也引发了学术界对技术理性、公正性和伦理规范的广泛关注。隐藏信息的形式多种多样,其中包括使用肉眼难以察觉的白色字体文本、极小字体大小,或是将指令和有针对性的暗示融入到文章的辅助材料或图表之中。这些信息并非为了直接被人类读者理解,而是刻意针对AI算法进行编码,借助计算机的文本分析能力触发特定的“友好”反馈。

例如,科学家可能在论文的关键段落或注释中插入暗示评审者应给予高分评价、忽略实验不足或者强调论文的重要性等内容,以期影响自动评分系统的判断。这种行为显然超越了学术诚信的边界,挑战了评审的公平性和客观性。学术同行评审历来被视为保障科学研究质量和真实性的重要机制,而AI技术的引入希望能减少人为偏见和降低评审的不透明性。然而,当研究者通过技术手段操控AI,试图获得不当优势时,这种技术的潜在弊端随之暴露。对此,科研社区开始呼吁建立更为严格的审查规范和技术防范措施。例如,预印本服务器及期刊出版社已意识到这一问题,开始加强对论文内容的自动检测,对含有隐藏信息的文稿进行标记或撤回处理。

同时,AI算法本身也需不断优化,以提升对恶意信息的识别能力,防止算法被恶意操控。除此之外,强化科学伦理教育,提高科研人员的诚信意识,也成为遏制相关行为的关键途径。尽管隐藏信息的操控方式目前仍不算普遍,但其存在足以提醒学术界重新思考AI辅助评审的应用边界和安全保障。未来,需要学术出版机构、技术研发人员与科研工作者共同合作,推动透明、公正且有责任感的评审体系建立。此外,针对机器学习模型在理解自然语言中的漏洞,科研人员应致力于研发更加健壮和解释性强的评审工具。只有在多方努力下,才能确保AI技术真正成为科学发展的助力,而非被滥用的工具。

总的来说,科学家隐藏信息试图操控AI同行评审现象,揭示了人工智能在学术环境中的双刃剑属性。面对这一挑战,学术界必须加快制度创新与技术革新步伐,建立起兼顾效率与伦理的评审体系,推动科学研究的健康持续发展。随着科技进步和监管加强,相信未来的同行评审将更加智能、公正,并有效维护学术诚信与创新动力。