现代社会随着智能手机和数字设备的普及,我们的生活节奏变得越来越快,信息获取变得前所未有的便捷,几乎任何时候我们都能通过屏幕找到即时的刺激和娱乐。然而,这种看似丰富多彩的外界刺激,却也让我们变得难以忍受无聊的时刻。无聊到底是什么?为什么在这个瞬息万变的世界里,我们反而逃避无聊?是否应该学会拥抱无聊?这些问题值得每个人深思。 无聊被许多心理学家视为一种有益的内心信号。它并不仅仅是时间的空白,更像是一种提醒,告诉我们当前的活动无法满足我们对专注或意义的需求。正如饥饿提示我们该进食,孤独让我们渴望社交,无聊促使我们寻找内心欠缺的刺激或者情感满足。

通过理解无聊的本质,我们可以从另一角度重审那些看似无聊的时刻,发现它们的潜在价值。 2014年,哈佛大学与弗吉尼亚大学的研究者设计了一项实验,邀请参与者独处15分钟,只能与自己内心交流,期间的唯一“刺激”是一个按钮,按下会产生一定程度的电击。令人惊讶的是,近半数的参与者选择按下按钮,甚至有一人按了190次,尽管他之前明确表示不喜欢电击还愿意付钱避免。这个实验反映了人们常常选择“做事”,即便是痛苦的刺激,也不愿意单纯与自己的思绪独处。思考本身,尤其是无目的的内心游走,往往令我们感到不安和难受。 随着智能手机的普及,几乎每个人都随身携带一个“消除无聊的按钮”。

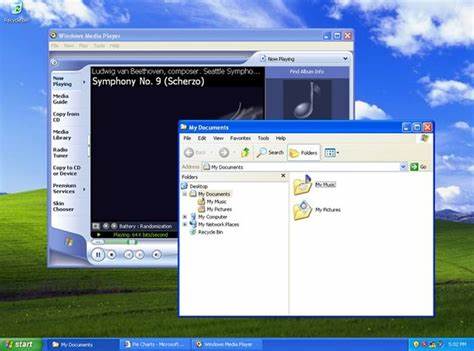

在短暂的寂静与空闲中,我们习惯于立刻拿出手机寻找刺激,无论是刷社交媒体、玩游戏还是观看短视频。这种即时满足虽然有效缓解了表面的无聊,却极大地削弱了我们与自身内心的对话机会。久而久之,我们变得更难忍受内心的寂静,忽视了内心潜藏的情绪和需求。 智能手机和数字媒介不仅使我们更难忍受无聊,还加剧了时间利用上的焦虑感。很多人感到压力,害怕时间被浪费,必须不断“高效利用”。即便是坐火车通勤,过去人们或许选择发呆或者读书,现在则可能赶紧处理邮件,生怕被视为无所事事。

事实上,闲暇时光正是大脑进行深度思考、整理记忆和激发灵感的重要时刻。当我们随时插入外部刺激打断思维,会错失很多让思想萌芽的珍贵瞬间。 心理学家伊琳·韦斯特盖特(Erin Westgate)指出,无聊产生的根本原因是当前活动无法充分吸引我们的注意力,或者毫无意义。值得注意的是,活动的吸引力和意义并不总是同时存在。比如做数独游戏可能很吸引人却显得无意义,而反复给孩子读故事虽不刺激却极具意义。相反,像“看油漆干”这类无趣且无意义的事物,很难长时间吸引我们。

无聊既是一种提示,也是一种动力,提醒我们该寻找更深层次的参与和更有意义的活动。如果对无聊无动于衷,甚至被动承受,就可能陷入慢性无聊状态。慢性无聊被证实与抑郁、焦虑、生活满意度低、学业成绩下降及冒险行为增多等问题相关联。现实中,随着智能手机使用时间增加,慢性无聊的现象在青少年中日益普遍,尤其是在美国和中国的学生中。 为什么智能手机会导致慢性无聊?研究表明,虽然我们拿起手机是为了缓解无聊,却反而让无聊加剧。数字媒介极具吸引力,旨在抓住并最大化用户注意力,如刷社交新闻、追热点八卦,时间悄然流逝,被动享受内容而缺乏真正的参与感和成就感。

这种表层的刺激无法提供内心渴望的意义和满足,反倒让我们对生活体验变得更加空洞。 数据显示,普通美国人每天花费超过4小时使用智能手机,总计线上时间超过7小时,相当于成年生命中将近17年都沉浸在网络中。这种程度的时间消耗,让人反思是否真正享受了生命的丰富与自由,还是被数字世界的碎片化信息牢牢绑架。 数字设备极度便利的即时满足功能,让我们很容易绕过那段让自己静下心来倾听内心真正诉求的无聊时间。我们或许该学会给自己一些空间,暂停自动抢占注意力的冲动,去聆听内心真正的问题——“我为什么会感到这样?我的内心需要什么而目前没有得到?”在无聊敲门时,如果我们能有意识地避免立马拿起手机,而是静静地与自己对话,可能会发现自己想要的是与人建立联系,参与有价值的活动,或者开拓新的兴趣和视角。 选择拥抱无聊,并非鼓励消极接受,而是引导我们主动利用无聊时刻作为自我反思和创造力萌发的契机。

长时间忍受无聊能培养耐心和内省的能力,促进心理健康和情绪调节。许多创造性工作和突破性思维的诞生,正源于闲暇时光中的自由联想与深层沉淀。 在现代生活中,培养对无聊的容忍和理解,实际上是一种高阶的生活智慧。无聊可能成为我们重新掌控注意力、跳出信息洪流的破局点。同时,它也是实现生活简化、数字极简主义思潮的入口,让我们摆脱对手机和虚拟世界的过度依赖,回归真实且有温度的社会互动和内心世界。 未来,应对无聊的挑战,个体可以从调整日常习惯做起,比如安排数字“断舍离”时段,创造更多与自己对话的时间,通过阅读、写作、冥想、亲近自然等方式激发自主性和创造力。

社会层面,也应关注青少年的心理健康教育,引导年轻人正确理解无聊的意义,培养应对无聊的能力,避免陷入数字依赖与情绪失控的陷阱。 拥抱无聊所带来的不仅仅是对时间的重新认识,更是一次心灵的净化和升华。无聊提醒我们,生活不能全靠外在刺激维系,内心的丰富、自我连接和真正的意义才是长久的动力源泉。学会与无聊和平共处,甚至主动创造无聊的空间,我们或许能活得更加自由、创造力更强、生活更有热情与深度。正是在这些被许多人忽视的“无聊时刻”,人生的答案和灵感才有了孕育的土壤。愿我们都能勇敢放下手机,接纳内心的寂静,在无聊中重新发现生活的精彩与自我成长的可能性。

。