自闭症谱系障碍(ASD)作为一种临床表现极其多样化的神经发育疾病,长期以来一直困扰着科学家和临床医生。个体之间无论是在社交沟通能力、行为模式,还是伴随的认知功能和精神健康表现上,都展现出显著的异质性。这种多样性不仅增加了诊断和治疗的复杂性,也使得深入理解其遗传基础成为了一项巨大挑战。近年来,借助大规模多维度数据和先进的统计建模技术,研究者们逐渐揭示了自闭症表型异质性背后隐藏的遗传“程序”,为自闭症的分型研究带来了革命性的突破。本文将全面分析自闭症表型异质性的分解方法,揭示其内在基因程序的重要发现,并探讨这些发现对未来自闭症研究及临床实践的深远影响。 自闭症的复杂多样性长期被视为阻碍精准诊断和个性化干预的核心难题。

传统诊断标准虽能涵盖核心症状如社交障碍和重复行为,但却无法详尽描绘不同个体的具体表现差异,致使临床界难以依据统一标准制定个体化的治疗方案。此外,自闭症患者往往伴随多种共病,如注意力缺陷、多动障碍、焦虑和发育迟缓,这些多元化表型进一步增加了理解和管理的难度。针对这一问题,科学家开始转向基于数据驱动的方法,利用大规模临床和基因数据,通过复杂的算法模型对自闭症的表型进行细致划分和分析。 一种颇具前瞻性的方法是采用生成式混合模型(Generative Finite Mixture Model,GFMM)对广泛收集的临床表型数据进行整合和分群。在一个包含超过五千名自闭症儿童的研究项目中,研究者应用GFMM技术,从239项具体临床表型指标中解析出四个表现稳定且具有临床相关性的潜在类别。该模型不仅具备兼顾连续、二元以及类别数据的能力,还以个体为中心,强调个体整体特征组合的分析,而非孤立考察单一表型,这种方法能够更全面地反映出自闭症的复杂表现。

这四个潜在类别分别表现出不同的临床特征和共病模式。第一类以社会交往和行为障碍为主,但发育迟缓较少,家长和临床报告显示这类个体的注意力缺陷和焦虑表现较为明显。第二类表现为混合型自闭症,伴随明显的发育迟缓和认知障碍,通常在语言和运动发育上存在较大延迟。第三类为中度挑战组,症状相对较轻,表现出较少核心症状和共病。第四类则是广泛受影响组,症状严重且伴随多种共病,包括智力障碍、语言障碍及自伤行为。通过这些类别的细分,研究人员能够更准确地关联每类的表型特点与其基因背景,推动临床分型向精准医学方向迈进。

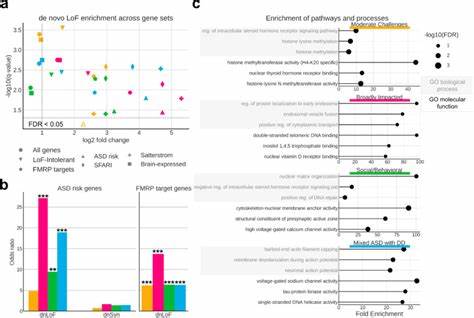

在基因层面,研究揭示了不同潜在类别具有显著不同的遗传结构。共同遗传变异(如多基因风险评分)在不同类别中的分布存在差异。社会/行为障碍类表现出与注意力缺陷多动障碍和抑郁症相关多基因风险评分显著升高,表明常见变异在此类表型中的重要作用。相反,混合型自闭症与发育迟缓的群体则展示出更高比例的罕见遗传变异,特别是既有新生(de novo)突变,也有罕见遗传变异,反映出遗传负担不同来源的复杂性。 进一步分析表明,这些遗传差异不仅影响到基因本身,还涉及基因在脑发育不同阶段及不同细胞类型的表达模式。例如,混合型自闭症组中影响的基因多数在胚胎期和新生儿期的主要神经元细胞中高表达,这与早期发育迟缓相符。

相较之下,社会/行为障碍组影响的基因则更多在出生后阶段表达于特定抑制性中间神经元,可能对应于其较晚出现的临床表现。此外,特定的基因集合,如高度进化约束基因和易受遗传损伤蛋白(如FMRP靶基因),在不同类别中负载不同,突出表明不同表型类别的遗传机制和生物学通路存在明显差异。 这些发现为自动症基因组学研究提供了宝贵的见解。通过明确不同表型类别对应的遗传变异类型与相关生物学通路,研究人员能够构建针对性的分子机制假说,为后续功能验证奠定基础。临床上,这种基于表型和遗传特征的分层策略有助于优化诊断分型,预测预后,指导个性化干预。同时,揭示基因表达的时空动态为开发精准治疗提供了窗口,譬如针对不同发育时期的治疗干预策略,可以更有效地改善患者功能和生活质量。

技术上,融合大数据、多模态表型和全基因组测序数据,通过高效的混合模型进行聚类和解构,不仅促进了自闭症的精准分型,也提供了可推广到其他复杂精神和神经发育疾病的研究框架。未来,结合纵向追踪和数字化表型,叠加环境因素和多组学数据,将更加完整地揭示自闭症的复杂图谱,助力从基础科学到临床转化的全链路创新。 总体来看,分解自闭症表型异质性并解析其潜在基因程序,是当前自闭症研究的前沿方向。此方法不仅加深了对自闭症多样化表现背后生物学基础的认识,也推动了自闭症临床实践向精准医学的转型。随着技术进步和数据积累,未来实现基于精准遗传信息的个性化干预和治疗成为可能,为自闭症患者及其家庭带来切实福祉。专家学者和临床医师应持续关注和推动此领域的研究创新,共同促进自闭症科学和临床护理的飞跃发展。

。