“先有鸡还是先有蛋?”这一问题自古以来便是哲学、科学以及文化讨论中的经典命题。它不仅反映了人们对生命起源的好奇心,也让我们思考因果关系与时间先后的本质。数千年来,这个问题激发了无数人的想象与争论,直到现代科学的进步,才逐渐为我们揭示出答案的轮廓。本文将结合生物学进化理论、遗传学研究和哲学探讨,从多角度展开对这一问题的深度解析,带您一步步走近真相。 从最直观的角度来看,鸡蛋是由鸡下的,因此看似自然是“先有鸡才有蛋”。但鸡来自哪儿?答案不能停留在表面。

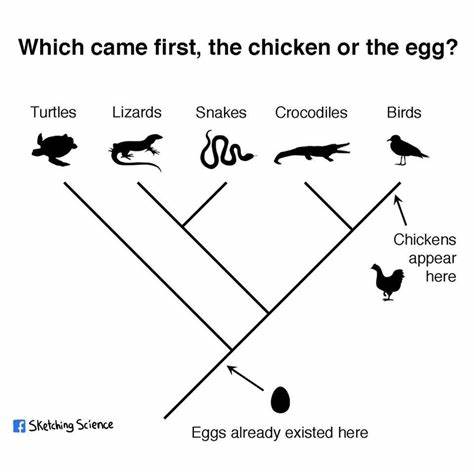

根据达尔文的进化论,现今的家鸡是经过漫长的自然选择和基因突变,从更早期的鸟类逐渐演变而来的。这意味着,某只非完全意义上的“鸡”的祖先,通过遗传变异,产下了第一个具备现代鸡所有关键特征的蛋,这艰难突变的蛋孵化出了我们定义中的“第一只鸡”。 换句话说,从生物进化的角度,蛋早于鸡存在。因为蛋这种生殖方式远在鸡出现之前就已经存在于地球生物界许多物种当中。爬行动物、鱼类、两栖类动物甚至早期的无脊椎动物都采用产蛋繁殖。随着生命演化进入新的阶段,鸟类逐渐形成,它们产生了专属于自己的种类——鸡。

因此,所谓“鸡蛋”作为现代家禽鸡产下的蛋,实际上是鸡的直接祖先通过基因突变后出现在蛋内而产生的生命实体。第一只真正意义上的鸡,是从一个蛋中孵化出来的,这个蛋并非由严格意义上的鸡所下。 遗传学的研究也支持这一结论。基因突变发生在受精卵形成之前,即在胚胎发育的早期阶段。这意味着,当基因改变使胚胎拥有了新的物种特征,它正位于鸡蛋内而非孵化后的成体鸡中。因此第一个拥有完整的鸡基因组的个体诞生于一个蛋里,而不是先出现了鸡再下蛋。

换句话说,讲究基因精确性的生物学视角里,蛋比鸡“先”。 然而,哲学层面对该问题的探讨并不仅止于生物学事实,它更关注因果循环和本体论问题。这个问题体现的是一个悖论,探讨事物的起源与连续性,如何确定第一起点。古希腊哲学家亚里士多德曾认为鸡和蛋是同时存在,相互依赖,无先无后的存在。在这个观点中,生命是一个无限循环,无法追溯到绝对起点。 今天的科学发现虽然为答案提供了理性依据,但从哲学角度,我们仍可思考“先有鸡还是先有蛋”作为一种象征,表达人类对因果关系、时间进程和生命诞生的深刻思考。

这一命题激励我们反思生命的复杂性和多样性,提醒我们自然界中许多现象并非非黑即白,而是处在连续不断的变化和演化之中。 除了哲学与科学的视角,文化中的多样解读也非常丰富。在中国古代文化中,对生命起源的理解更多依托于天人合一的思想,关注循序渐进和变化的整体性。中国的成语“先有鸡还是先有蛋”,也被用来比喻推敲因果关系的复杂性,启发人们跳脱线性逻辑,从整体的系统思考问题。 在现代,随着分子生物学、基因组学等科学技术的发展,我们对鸡和蛋的起源有了更精细的认识,但同时也激发出新的疑问和探索方向。例如,我们开始研究基因表达调控、表观遗传学对物种形成过程的影响,以及对生命起源更早阶段的探索,如单细胞生物进化到多细胞生物的过程中产生的各种“蛋”的意义。

总体来看,结合目前最权威的科学共识,答案是先有蛋,后有鸡。蛋作为载体容纳了决定“鸡”特性的基因突变,使得第一只现代意义上的鸡得以诞生。然而,这一答案不应简化为“蛋优于鸡”,而是生命演变持续不断过程中的一个阶段性产物。正是因为遗传基因的累积变化,生物形态和功能逐步产生新的样态,才组成了我们今天多样的动植物世界。 从现实生活角度,这个问题还启示我们对自然规律的尊重与敬畏。生命不是静态的存在,而是不断适应环境和变迁的过程。

我们对因果关系的理解,更应包容复杂循环、多重影响的多元逻辑,避免简单线性思维的误区。 “先有鸡还是先有蛋?”并非只是娱乐性质的谜题,它引导我们关注生命科学、人类智慧与哲学思辨的交汇点。通过对它的探究,我们不仅了解了自然进化的奥秘,也反思了自身认知的局限和发展的方向。正如今天科学技术持续推动我们理解世界的深度与广度,类似的问题将继续激发未来科学与哲学的创新与融合。