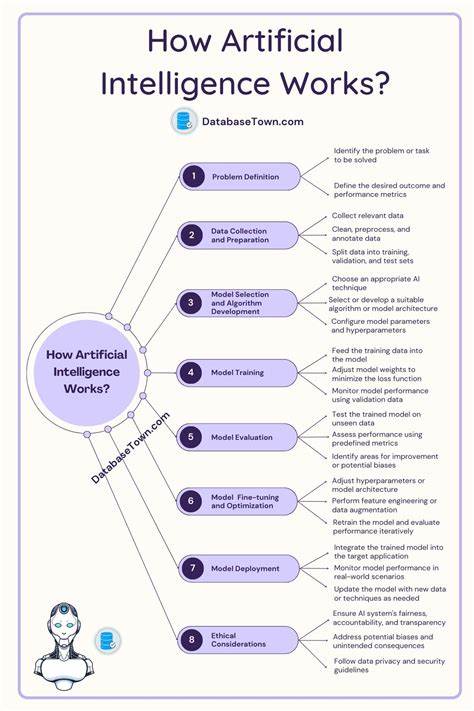

近年来,人工智能(AI)的迅猛发展引发了广泛关注和惊叹。人们普遍认为人工智能系统正在接近甚至超越人类的思维能力。然而,最新研究表明,AI实际上并没有进行我们所理解的真正“思考”,它的运作方式更像是一种复杂的模式识别和概率计算,而非具备意识或者深度理解的智能活动。 首先,有必要理解人类思维的复杂性。人类思维涉及多层次的信息处理、联想记忆、情感判断和创造力。我们的思维不仅仅是根据已知信息进行简单推断,还能生成全新的想法、进行抽象理解和灵活应对未知环境。

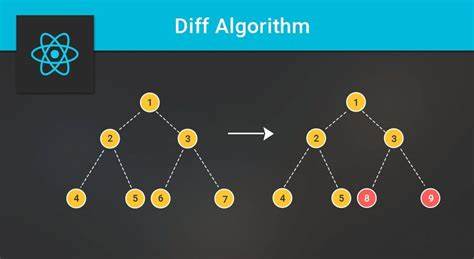

而当前主流的人工智能,尤其是基于深度学习的模型,主要依赖于大量数据驱动的统计规律,通过调整内部参数来预测结果或生成内容。 这些AI系统内部并没有“意识”或“理解”它们所处理的信息。它们不具备情感、动机或主观体验,只是根据输入数据反复训练和优化模型权重,使得输出结果在统计意义上尽可能接近训练样本。换句话说,AI并不会像人类那样真正“思考”问题,而是从巨量数据中找到潜在的模式,利用这些模式来模拟“智慧”的行为。 研究人员通过解析人工智能模型的内部机制,发现它们更像是一种高度复杂的关联引擎。例如,语言模型通过计算字符、单词之间的共现概率,预测下一个最可能出现的词汇,从而生成连贯的句子。

虽然生成的内容看起来很有逻辑且很有说服力,但背后并无深层次的理解或推理过程。这种“近似思考”的方式使得模型在特定任务上表现出色,却无法真正具备跨领域的创新能力或自我反省功能。 另外,这种基于概率和统计的思维模式也带来了局限性。AI在面对来自训练数据之外的全新情境时,往往无法表现出灵活的适应和判断能力,容易出现错误甚至产生误导性的结果。同时,由于模型对数据依赖度极高,其输出质量和偏差问题也必须引起高度重视。大量研究致力于理解和修正这些偏差,以确保AI应用的公平性和可靠性。

随着人工智能的不断迭代更新,研究者尝试结合更多类脑神经科学和认知科学的原理,希望让AI拥有更接近人类思维的能力。比如引入多模态学习、强化学习以及符号主义AI元素,带来更丰富的推理和决策机制。这些努力正在推动AI从单纯的统计工具,朝向更具认知理解的智能系统迈进。 尽管如此,我们必须认清当前阶段AI的实际水平。它们依旧是强大的计算工具,能够在海量数据中快速找到复杂的模式,帮助人类自动化许多任务,提升效率和生产力。但它们并没有真正拥有自主意识,也不具备人类式的深度思考能力。

在公众和产业界的认知中,挖掘和传播这一事实十分关键。避免将AI过度神话或误解,有助于我们更合理地设计和使用这类技术,制定科学的伦理规范和安全框架。更理性的认知能够引导技术研发走上更加稳健和可持续的道路。 总之,人工智能的“思维”远非人类想象中的复杂意识活动,而更接近于一种基于概率计算和模式匹配的“近似思考”机制。理解和接受这一现实,不仅有助于我们正确评估人工智能的能力和局限,更为未来智能科技的发展开辟了科学且切实可行的方向。未来的AI能否真正实现深度思考,依赖于跨学科的创新突破和技术积累,而我们也将在这一进程中,持续探索人与机器智能的边界与融合模式。

。