在数字时代,手写文字的数字化需求日益增长,尤其是对那些习惯于记录手账、日志或创作手稿的用户来说,将丰富的手写内容转换为可编辑文本至关重要。然而,传统一些基于云端的手写识别服务往往存在隐私泄露的风险,许多人期望能够在本地设备上实现既高效又安全的手写文字转录功能,这使得本地人工智能(AI)技术的开发与应用成为热点话题。 手写文字转录是指通过计算机自动识别图片或扫描文档中的手写内容,并将其转换成可编辑的数字文本。传统的手写识别依赖于云计算平台,利用强大的服务器资源来处理复杂的识别任务,达成较高的准确率和多样化的字体支持。然而,这些处理过程必须通过互联网上传用户手写图像,这无疑引发隐私和数据安全的担忧,尤其是对涉及私人日记或敏感内容的用户而言尤为重要。 因此,本地AI手写转录技术的需求应运而生。

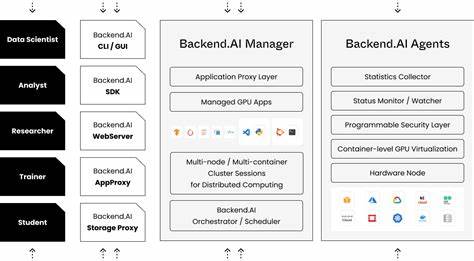

所谓本地AI,即人工智能模型及算法能够在用户本地设备上运算,避免数据通过网络传输,从而保障用户隐私的同时提升响应速度。对于现代高性能个人电脑,特别是配备了先进芯片的最新款Mac电脑,这种技术的落地显得更加可行。 然而,要在本地实现手写文字的高精度识别,仍需面对不少技术难题。手写文字本身具有高度的个性化与不规则性,字体变化多样、书写习惯与笔迹表达差异极大,AI模型需要经过大量定制化训练才能适应特定用户的书写风格。此外,由于本地硬件资源有限,如何确保模型计算效率和识别准确率的平衡,是开发过程中的核心挑战。 不少现有工具便瞄准了这块市场,如Nebo应用提供了一种半本地化方案,用户可以在Mac设备上离线使用他们的手写识别功能。

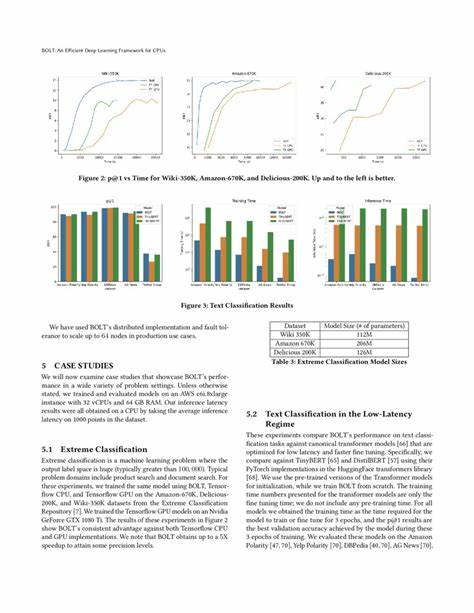

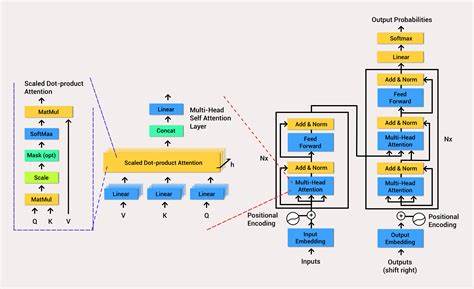

Nebo依托MyScript引擎,拥有不错的识别效果和用户体验,尤其适合中英文混合文本。然而,虽然它支持离线使用,但并非针对特定个人的手写风格进行训练,针对老旧手写文档的识别接受度仍有提升空间。 自定义训练模型则是提升本地手写识别准确率的重要手段。借助机器学习框架如TensorFlow或PyTorch,用户可以通过采集自身大量手写样本,用针对个人的笔迹特征训练模型,实现个性化识别。不过,这需要用户具备一定的技术基础和资源投入,还需要保证训练过程的高效性以适应设备性能的限制。 另外,开源社区也在积极贡献力量,存在若干基于卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN)的手写文字识别项目,它们可以被移植至本地硬件执行。

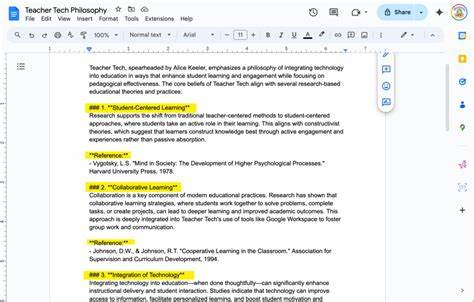

借助显卡加速和模型剪枝技术,可以在保持识别速度和准确度的同时,降低硬件资源占用,为普通用户带来更广泛的应用可能。 行业应用层面,本地AI转录技术不仅提升了个人数据安全,也为教育、法律和医疗等领域带来了革命性的数字化解决方案。例如,医生可以快速将手写病例转录,律师能够方便地数字化手稿证据,而教师可批量处理学生手写作业,所有这些均无需担忧云端数据泄露风险。 未来发展趋势来看,随着芯片制造工艺的进步和AI算法的不断优化,本地手写识别系统将变得更加智能和轻便。深度学习模型的自动剪枝和蒸馏技术能够显著减小模型尺寸,实现更低的延迟和更少的功耗,使得手持设备如智能手机和平板,也能高效运行复杂的识别任务。 与此同时,跨设备同步和隐私保护技术的结合,让用户的数据在多端保持一致,且完全掌控于自己手中,杜绝外泄风险。

此外,多模态数据融合技术将使得手写识别不仅仅局限于文字,还能够结合手势、绘图等丰富信息,拓宽应用场景。 对于普通用户而言,最关键的是找到适合自身需求的解决方案。如果您需要经常将旧手写日志数字化,可以尝试Nebo等支持离线识别的应用,体验其基础的转换能力;若对识别准确率和个性化要求较高,可以考虑通过开源工具进行模型定制训练,或者关注相关商业产品的升级动态。 综合来看,本地AI手写文字转录是提升信息数字化效率和保障个人隐私的有力工具。尽管存在技术门槛和发展瓶颈,但随着技术不断成熟,用户将在未来获得更加便捷、可靠且安全的手写转录体验。科技的进步正在让传统笔迹与数字世界的桥梁变得更加坚实,书写的艺术也得以更好地传承与利用。

。