在现代大型应用程序的开发中,如何有效地将数据库中的内部标识符(ID)转换为用户可读且直观的名称,是一项常见且重要的挑战。无论是发票、原料还是项目等实体,它们通常都以ID形式存储在后端数据库中,但最终呈现给用户的却需要是易理解、可搜索、并且符合语言习惯的名称。为了解决这一问题,一种通用的ID到名称映射系统应运而生,在前端与后端之间架起了一座高效的数据桥梁。本文将系统性介绍这套映射机制的设计理念、实现方式及其在实际场景中的应用效果。 ID到名称的映射本质上是为了提升用户界面友好度。当用户在界面上浏览项目列表或选择某个实体时,看到的是诸如“塑料”或“橡胶”等具体名称,而非晦涩的数字ID。

实现这一点的关键是构建一个统一且性能优异的服务,它能够在前端请求时快速响应,将传入的ID准确映射为对应名称。 为了满足不同业务需求,这个映射系统不仅需要简单地做出ID和名称的对应,还应支持多语言翻译。用户分布在不同国家和地区,能够以其母语查看实体名称,显著提升产品的国际化水平。此外,有些实体的名称需要根据上下文进行定制展示,或者结合多个字段产出一个综合标签,还可能附带图标和颜色标签等元信息,以丰富界面表现力。 系统设计采用了通用的方案,其核心是将每个实体类型定义成一个命名空间,例如“entity/project”,利用后端的结构化加载机制灵活地识别不同实体的存储位置和基本字段。这样,只需指定相应的ID来源(id-source),前端组件就能自动通过API调用获取对应名称,从而实现统一且标准化的名称解析流程。

在前端,React框架中可以直接使用封装好的组件,如DisplayId,它只需传入目标ID和对应的ID来源信息,便能智能渲染出正确的名称。对于需要单独处理名称的场景,还提供了异步的Hook函数来获取单个或批量名称,且加载过程无明显延迟,避免UI界面的闪烁和加载感知上的不适。 后台的实现依赖于结构化加载系统,通过预先定义的实体存储模型,自动识别ID和名称等关键字段。查询时,会根据请求传入的ID及过滤规则,从数据库中高效提取对应记录。更重要的是,系统设计考虑了实体的生命周期问题,如废弃或归档状态的存在。用户界面在显示历史数据时,仍能看到被标记为归档的实体名称,但在交互编辑时,列表中剔除这类不可用项,保证数据的一致性和交互体验的合理性。

为了应对大量数据带来的性能压力,尤其是在具有数十万条记录的实体列表中,映射系统融合了渐进式加载技术。前端下拉选择控件通过动态搜索请求,仅加载和显示与搜索关键词相关的有限记录集合,从而减少前端存储和渲染负担。这种可组合、通用的渐进式加载组件不仅提升了大数据量的响应速度,也避免了重复编写不同实体选择控件的工作。 映射系统另一个创新点是支持自定义标签的构建。对于某些没有单一“名称”字段的实体(如库存项,其名称依赖于关联的其它实体如原料或配方),系统将多个字段组合为动态标签,并定义特定的表达式进行格式化。这种标签构建语言的设计允许用户配置显示内容,不仅满足业务需求的多样性,也优化了搜索匹配效果,使得搜索能针对各组成字段而非单纯的名称文本进行,提升了搜索的精确性和效率。

进一步扩展,映射系统与整体的结构化列表配置系统紧密集成。管理员可灵活调整展示字段顺序、增加过滤器和权限分组设置,有效控制不同角色用户能够访问和修改的实体数据。通过对标签字段的调整,还能细化检索范围和视觉呈现,提升整体系统的灵活性与可扩展性。 元数据的支持则为空间更添色彩。系统不仅可以拉取实体的基本字段,还能获取如锁定状态等标志,显示相应的图标提示。这使得界面交互更直观,用户能够快速识别实体的特殊状态,提升工作效率和数据审核的便利性。

这种ID到名称的通用映射方案促使前后端协同更加流畅且可维护。前端组件无需关注复杂的数据转换逻辑,只需提供ID信息和来源即可自动获得合适的展示结果。后台则通过结构化加载和统一接口保障了性能和数据一致性。随着系统的不断迭代,映射机制也演化出了灵活的扩展能力,能满足多样化的业务场景需求。 展望未来,随着业务复杂性的提升和数据量的增长,ID到名称映射系统还需持续增强。例如,针对搜索精度的提升、标签表达语言的丰富性、缓存优化以及多维度元数据的扩展都是未来重点探索方向。

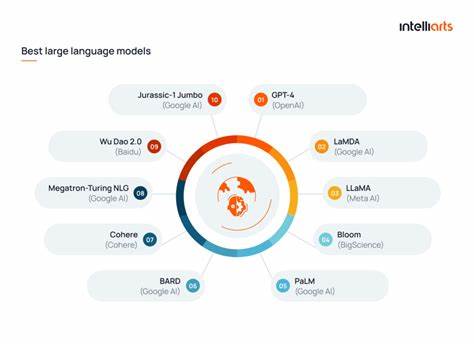

同时,结合人工智能技术进行智能标签生成和语义搜索,也将极大地提升用户体验。 总之,一个设计合理的、通用的ID到名称映射系统,是现代大型应用不可或缺的基础组件。它有效连接了数据库和用户界面,解决了实体识别的核心痛点,提供了灵活多样的展示和搜索能力。无论是开发团队还是最终用户,都将从中受益,享有更顺畅、更高效的使用体验。在数字化转型和业务全球化的浪潮中,此类系统的价值与日俱增,值得所有软件工程师与产品经理重点关注和实施。