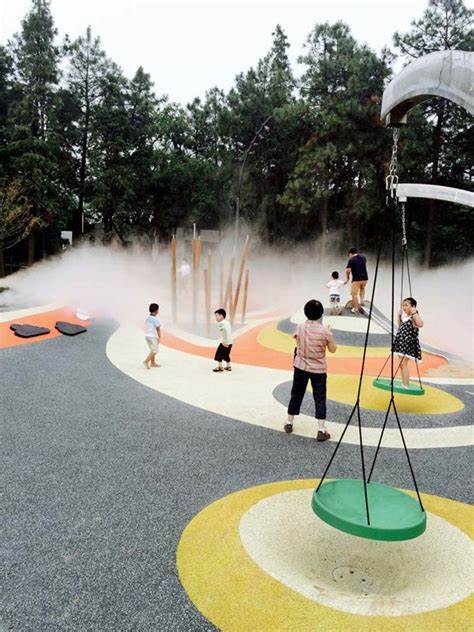

当我们谈及游乐场时,脑海中往往浮现出色彩斑斓的滑梯、秋千、攀爬架,以及柔软安全的橡胶地面。传统游乐场设计讲究标准化、安全性和高效的管理,似乎更注重提供一个相对封闭的物理空间。然而,历史上的“实验游乐场”(也称为废品游乐场或冒险游乐场)则完全颠覆了人们对游乐场的传统认知。这类游乐场兴起于二十世纪中叶,尤其是在战后时期,带给儿童的不仅是娱乐,更是一种赋予自由创造和体验的机会。实验游乐场的理念和实践,揭示了儿童游戏对于促进创造力、社会技能以及心理健康的深远影响。二十世纪初,西方的游乐场存在着一种双重属性:一方面作为身体锻炼的场所,像军事训练营般强调纪律和体能培养;另一方面又有一些游乐场致力于打造以儿童为中心、注重集体协作和探险学习的空间。

在这些实验游乐场中,年龄差异被打破,儿童和青少年乃至成年人都能共同参与游戏活动。例如,室内手工间为缝纫、木工等创造条件,户外则设有团队游戏和模拟行军等项目。更重要的是,这类游乐场通常设有监管者,也就是后来所称的“游戏引导员”或“游戏工作者”,他们的角色并非传统的教师,而是保护者和协助者,允许孩子们接触包括火在内的危险元素,以此帮助他们学习和成长。对于儿童来说,玩火不仅是一种冒险,更是探索自然和理解危险的经验,对建立风险意识和解决问题的能力至关重要。丹麦景观设计师卡尔·特奥多尔·索伦森(Carl Theodor Sørensen)在1935年提出了一种基于废弃物的“废品游乐场”设想,认为应为城市儿童提供一个安全但无限制的创作空间,利用废木材、旧轮胎、废纸箱等资源,仿佛农村儿童与自然材料互动的那种自由。他在纳粹占领时期的哥本哈根郊区实践了这一理念,建设了名为恩德鲁普(Emdrup)的大型废品游乐场,占地面积达65乘82米,配备各种材料和工具,孩子们组织“建筑会议”,自主决定安全建造秘密基地和大型建筑项目,其中包括一座高达十五米的瞭望塔,顶端装有风力发电装置为游乐场夜间照明。

尽管邻居对游乐场“杂乱无章”的外观和假想中的安全隐患颇有微词,但实际事故极少,孩子们不仅享受建造的乐趣,还在实践中学习了合作与工程知识。在美国,仿效索伦森理念的废品游乐场也曾兴起。1949年明尼阿波利斯的废品游乐场“The Yard”开放初期,孩子们表现为一开始的竞争与孤立,抢占材料建造个人小屋,甚至藏匿工具资源,导致资源枯竭和冲突激化。但很快,孩子们自发组织了“资源拯救行动”,开始集体协作,拆除个人小屋共同重建,从而形成了一个充满活力和创造力的社区。在当时及后来的社会背景中,废品游乐场不仅是儿童的玩耍场,更被视作对极权主义的一种文化抵抗,培养民主与合作的价值观,远离社会的固化等级和压迫机制。随着时代发展,1950年代游乐场开始被冠以“冒险游乐场”的称谓,以缓和官方对“废品”字眼带来的担忧。

英国伦敦的Lollard冒险游乐场运行于1955年至1960年,建立在一所被轰炸毁损的学校遗址上,孩子们不仅可以安心地玩火、烹饪和建造,还举办杂志编辑和自编剧本的社团活动,演出自导自演的音乐剧,极大丰富了儿童的认知与表达能力。尽管存在性别偏差,如工坊被限定为男孩活动区域,但女性引导员的介入逐渐推动了性别平等。瑞士在同一时期发展了另一套民间为主导的游乐场体系,鼓励儿童建立“城镇”,包含议会制度,强调通过协商与民主决策维系群体自治,这远远超越了现代商业化儿童娱乐场所形式化的“参与”。1967年,设计师康奈利娅·哈恩·奥伯兰德(Cornelia Hahn Oberlander)为加拿大蒙特利尔世博设计的冒险游乐场,也是亲身参与与创造型游乐的典范之一,超越了传统游乐场“被动娱乐”的局限,吸引了大量复访者。奥伯兰德批评传统游乐场过于刻板、安全过度,缺乏激发想象力和自我塑造的空间,呼吁为儿童提供能沉浸投入和隔绝干扰的环境,让他们进入自我构建的“假想世界”。然而,迈入现代,商業與保險規範導致游乐场趋向标准化和安全第一,孩子们能自由试验、使用工具和从事可能危险活动的游乐场日渐稀少,道路被铺平,材料被限制,游戏成为流水线式生产。

纽约中央公园西67街的理查德·达特纳(Richard Dattner)冒险游乐场虽优于传统空间,却不再具备激发孩子们创造力和动手能力的要素,变成表面上的“冒险”。即便如此,达特纳曾说过,游乐场是超脱现实的“魔法圈”,是想象力统治的领域,一个理想世界的缩影。虽然实验游乐场的黄金时代已逝,但它们的精神和启示仍具有现实意义。日本东京的Kodomo Yume Park仍保留着允许儿童安全使用火焰及木工工具的设施,提供了一个多感官、多尺度的实践平台。不仅是真实的物理场所,如今数字世界中的《我的世界》(Minecraft)和《罗布乐思》(Roblox)也许成为了实验游乐场的数字延伸,让孩子能实现自由建造、合作共创的“虚拟游乐场”,还能学习编程、社交和规则制定,但它们缺少身体感知和真实物质触感,也缺少热心指导的监管者。未来儿童游乐的挑战是如何在现代城市中设计出集合创造性、高度参与性和有益风险体验的空间,既能竞争当代数字娱乐的吸引力,又能弥补数字环境中缺失的触觉与身体互动。

沉浸式艺术和真人角色扮演(LARP)等形式,正逐步呈现实验游乐场理念在成人和青少年中的延续实施。值得注意的是,丹麦作为实验游乐场的发源地之一,如今也拥有全球领先的儿童LARP社区,每月有近十分之一的10至14岁儿童参与此类活动。在多方融合发展趋势下,实验游乐场的自由创作和冒险精神或许将为未来儿童带来更丰富的游戏体验。历史上,实验游乐场不仅是儿童娱乐的场所,更是社会教育与文化抗争的载体。它们提供了多样的学习场景,促进了儿童自我管理、集体协作及创新能力。研究和借鉴这些实验游乐场的理念,有助于我们反思现代城市规划、教育政策及家庭育儿模式中游戏的核心价值。

未来,结合数字技术与真实物理空间的多元型游乐环境,或将成为推动儿童全面发展的关键。