在计算机科学发展的历史长河中,编译器技术一直是推动语言进化和软件发展的关键因素。曼彻斯特编译器编译器,作为历史上最重要的编译技术之一,创造性地开启了自动生成编译器的新时代。同时,作为20世纪60年代初期的一个重要高层次编程语言项目,CPL(Combined Programming Language)尝试满足日益复杂的计算需求,并探索语言设计与实现的多种可能性。本文将结合一位资深用户的亲身经历与反思,深入分析这两个技术和项目在半个世纪以来产生的深远影响。 1962年,当计算机科学刚逐渐成熟,伦敦大学计算机科学研究所迎来了伦敦Atlas计算机。这台机器的引入激发了对高层次语言的迫切需求,促使多支研究团队投入设计新语言的工作中。

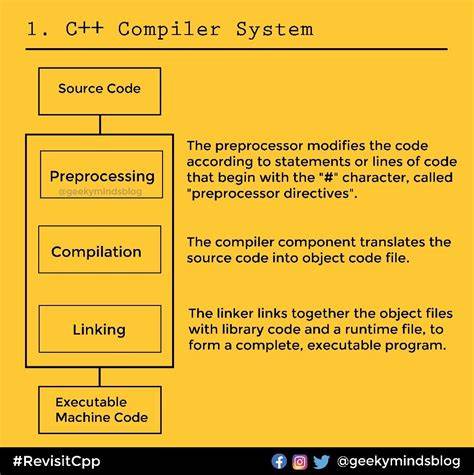

CPL便是在这样的背景下诞生,它是由剑桥与伦敦大学合作设计的一门语言,希望为更广泛的应用领域提供支持。虽然CPL项目最终未能取得广泛成功,但它的设计思想和尝试为后续的编程语言如BCPL和C语言奠定了坚实基础。 与此同时,曼彻斯特编译器编译器作为一个创新的工具,给当时的编译器建设带来了革命性变化。它专门针对描述语法规则而设计,使用形式语法描述语言的结构,然后自动生成相应的语法分析器。相比人工编写编译器,这不仅极大降低了工作复杂度,也减少了人为错误。作为一名当时刚刚进入计算机领域的新手研究员,作者George Coulouris回忆当初对编译器建设的陌生与困惑,但正是曼彻斯特编译器编译器为他打开了认识编译器设计的窗口,令他通过实践学到了宝贵的经验。

曼彻斯特编译器编译器的出现,不仅是技术上的突破,也体现了领域特定语言(Domain-Specific Language,简称DSL)的力量。通过提供清晰的领域模型和语法描述框架,工具使得计算机科学家和程序员能够专注于问题本身,而不必从零开始编写复杂的编译逻辑。由此推动了编译器设计理论的形成,促进了计算机语言生态系统的繁荣。后续诸如Yacc和ANTLR之类的编译器生成器工具,无不受益于曼彻斯特编译器编译器的先驱作用。 除了工具的创新,CPL语言本身的设计理念同样值得关注。它试图融合多种语言特点,支持过程式与函数式编程元素,为科学计算和商业应用提供统一支持。

虽然CPL最终因实现复杂与资源限制未能广泛推广,但它的设计内容影响了英国剑桥团队后续的BCPL语言设计,进而促成了如今广为使用的C语言的诞生。换言之,CPL在语言家族谱系中占据着不可忽视的里程碑位置。 作者特别提到当时学术资料的匮乏,也使得学习编译器建设充满挑战。没有完善的教科书和系统教程,学习过程需要通过探索和借助有限的文档资料完成。曼彻斯特编译器编译器的文档虽简洁,但极具指导性,结合实用例子,使得初学者能够循序渐进地掌握编译技术。这样的经历,不仅展示了早期计算机领域探索的艰辛,也体现了那个时代学者们坚定的创新精神与求知欲望。

此外,曼彻斯特编译器编译器和CPL的历程也反映了计算机科学从实验探索走向系统工程的转变。早期更多依赖专家的个人经验和灵感,后期则强调系统方法和工具支持,逐渐形成规范化理论体系。正如作者回忆当年接受Tony Brooker和Derrick Morris指导,借助有效工具和方法成为可能一样,今天的软件工程与编译技术依赖于成熟的自动化工具和理论基础,实现了更大规模、更高质量的软件开发。 纵观五十年的发展,曼彻斯特编译器编译器的核心理念依旧深刻影响现代技术。无论是各种编译器生成器框架,还是新兴的领域特定语言,自动化和形式化描述的理念贯穿其中。语法驱动的编译器结构成为主流,极大提升了语言设计的效率和质量。

而CPL所体现的语言实验精神,也激励后人不断探索更适合计算需求的语言范式,推动计算机语言在抽象和表达能力上的不断创新。 这段历史也提醒我们,技术进步不仅依赖于技术本身,更需借助于开放合作和知识共享。尽管CPL项目最后未完全成功,背后的研究和经验却启发了全球范围的计算机科学社区。曼彻斯特编译器编译器团队的开放态度,以及像George Coulouris这样早期用户的实践探索,共同推动了编译器科学的成熟。 从个人视角出发,George Coulouris的回忆传递出早期计算机科学家的热情与坚持。面对未知的领域和技术难关,他们凭借有限资料和坚强意志完成了开创性工作。

50年后,再次审视这些经历,不仅让我们理解当时挑战的艰巨,也展望未来技术革新的无限可能。正是这些开拓者的贡献,奠定了计算机时代的基础,让今天的软件开发更加高效、可靠。 总结而言,曼彻斯特编译器编译器和CPL语言虽为半个世纪前的产物,但其影响跨越时空,深刻塑造了编译器技术和编程语言的发展轨迹。它们代表了计算机科学从理论到实践的关键跨越,彰显了创新与合作力量。借助回顾这样的历史,行业从业者和爱好者能够更好地理解技术演进,激励未来一代继续推动计算机科学走向新高峰。