在软件开发的历史长河中,代码复用作为提升效率和减少重复劳动的核心实践,一直扮演着极其重要的角色。早期的软件开发环境中,团队庞大且分布散乱,获取和共享代码往往面临重重障碍。开发者们经常需要通过磁盘传输或手工抄写打印代码来实现复用,这不仅耗费大量时间,也极大限制了代码复用的广度和效率。然而,随着网络技术的飞速发展和开源文化的兴起,代码共享变得空前便利。开源库和平台如GitHub成为程序员获取常用算法和组件的宝库,以至于开发者不再需要从零开始编写诸如红黑树等经典数据结构,他们可以直接下载并应用这些成熟且高效的代码实现。代码复用的门槛大幅下降,使开发重点转向解决更有创造性和创新性的问题。

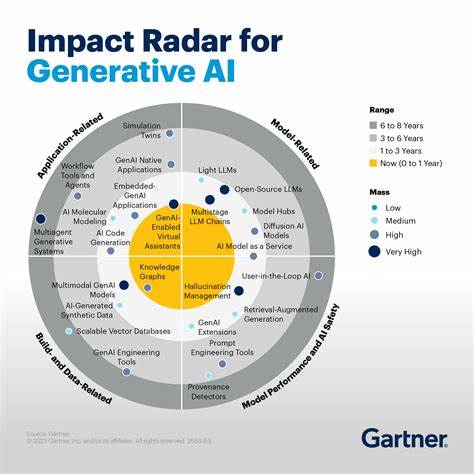

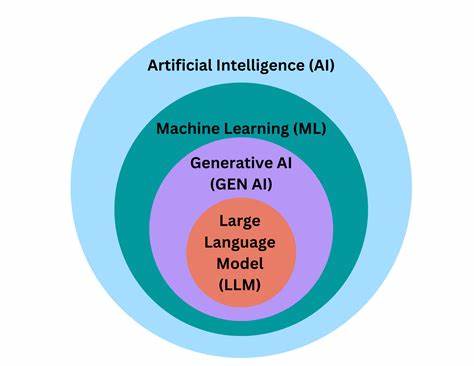

进入到当代,生成式人工智能(Generative AI)的出现,为软件开发带来了一场新的革命。工具如GitHub Copilot及其他基于大规模语言模型的编程助手,能够即时为开发者提供代码建议,甚至生成完整功能模块。这种趋势其实是代码复用的新形态,它不再仅仅依赖于人类上传的代码库,而是通过学习海量代码数据,自动产生符合需求的解决方案。借助生成式人工智能,若某个技术问题在历史上有过多位工程师的解决方案,AI几乎能立刻复现相似的代码实现,让开发者快速迈过障碍。面对这一变化,开发者们开始转向更高层次的研发活动,探索尚未被解决的问题,推动技术创新不断前进。尽管生成式人工智能在提升软件开发效率上的潜力巨大,关于其对就业市场的影响却充满争议。

一些人担忧,人工智能会导致程序员失业潮的到来,甚至引发广泛的社会问题。然而,现有数据并未显示出明显的就业断点或替代效应。例如,加拿大的失业率虽处于相对较高水平,但自ChatGPT等生成式AI问世以来,并未见显著的失业率变化。对于计算机科学毕业生而言,是否会成为最受冲击的群体,目前尚无充分数据支持这一观点。与其单方面担忧软件开发者的未来前景,不如关注如何在教育体系中合理利用生成式AI,培养学生的核心技能。从高校层面来看,例如某大学的入门编程课程引入基于检索增强生成(RAG)的GPT-4聊天机器人辅助教学,数据显示课程成绩与失败率并无显著变化。

事实上,编程初学阶段的最大挑战历来不是“找到答案”,而是理解和应用代码的能力。生成式AI虽然能够提供代码,但理解并评估其正确性和适用性仍需要开发者具备扎实的编程素养。正如一些教师所言,理解代码的能力远非简单复制能代替,这关乎逻辑思维、调试技巧以及代码阅读的敏锐性。如果缺乏这种能力,即便拥有强大的AI辅助,也难以胜任复杂的软件开发任务。经济学家预计,凭借AI技术的辅助,未来十年全球劳动力生产率可能每年提升约0.9%。虽然这一增长率看似不算爆炸式,但其维持长期生产力稳步上升的轨迹,同时也显示出科技进步的渐进性质。

与20世纪初的电气化浪潮、冰箱和电视的普及相比,当前AI带来的改变更像是现有技术的自然演化,而非突发性革命。纵观行业实践,生成式AI对软件开发的真正影响体现在解放开发者重复性劳动,提升研发效率,激发更具创新性的工作。经验丰富的工程师更能巧妙利用AI,辨别其中代码质量和潜在问题,从而把握AI带来的机遇。相反,缺乏这类判断能力的开发者可能反而被边缘化。现实中,许多公司追求利润最大化,倾向于减少基础代码任务的人力投入,逐步让自动化和生成式AI接管这些“机械式”工作。短期内,这可能导致部分中低层次岗位的减少,而长期则需社会和政府机制进行调整,为转型中的劳动力提供支持和培训。

业内人士普遍认为,生成式AI并非“取代者”,而是“助推器”,通过辅助开发提升整体效率。但管理层的过度乐观和盲目裁员,可能带来负面社会影响。生成式AI的代码生成能力目前仍存在缺陷,如无法完美重构复杂代码、偶尔遗漏重要边界条件等,因此人类开发者必须对AI输出进行严格审查,保障软件质量。未来,随着模型精度和工具链的完善,AI可能承担更多职责,但这同样意味着开发者需要不断提升自身技能,适应新的工作模式。展望未来,生成式人工智能将持续对软件开发生态产生深远影响,从教育到产业结构,从个人技能到团队合作方式,均面临调整与变革。程序员不应惧怕技术进步,而应主动拥抱,借助AI释放更多创造潜力。

同时,教育体系应强调编程理解力和批判性思维的培养,确保新一代开发者不仅懂得“让AI写代码”,更能驾驭其风险和机遇。政府和企业则需合力设计合理的劳动力转型策略,避免短视的利润驱动带来社会动荡。总之,从最初的代码复用到生成式AI,软件开发始终以效率提升和问题解决为核心。技术的发展为我们创造了前所未有的机遇,也带来了新的挑战。唯有理性应对,积极适应,才能在这场技术变革中立于不败之地,开创更美好的数字未来。