近年来,关于人工智能(AI)将取代大量岗位、引发失业潮的言论层出不穷,成为媒体和公众关注的热门话题。然而,深入分析历史和现有数据,我们会发现这种观点不过是基于市场营销和恐惧心理的炒作。事实上,历史上每一次重大技术革新,从机械化农业到个人电脑革命,虽然暂时改变了劳动力市场格局,但均未导致整体就业的减少,反而创造了更多新兴职业和就业机会。人工智能也很可能遵循这一规律。历史给我们的启示是,技术进步并非单纯地消灭劳动力需求,而是带来生产力提升和新产业兴起,从而扩大市场和促进就业增长。以机械化农业为例,19世纪末至20世纪初,机械农具让大量农民失去了传统岗位,但随着产业结构变化和新经济形态的形成,农业劳动力比例迅速下滑是伴随着整体就业和经济发展的转型过程。

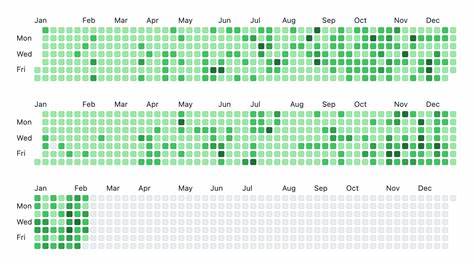

类似的情况也出现在20世纪80年代的个人电脑革命上。尽管部分领域的职位被自动化技术替代,但技术应用激发了信息技术、互联网及相关行业的爆发式增长,新增的就业岗位远超过被替代的数量。权威研究显示,自1980年以来,个人电脑和互联网技术直接和间接创造了数千万个岗位,推动经济迈入新时代。近年来,围绕人工智能可能大幅削减人力需求的预测也多次被证伪。统计数据显示,过去五年美国失业率维持在历史低位,且在包括软件工程等AI最有影响力的领域,工作岗位的减少与AI的普及并无明显直接关联。相反,经济波动、更广泛的政策环境和市场因素对就业形势的影响更为显著。

学术界多项综合研究一致认为,技术进步引发的劳动力替代效应,通常被他类机制(包括新兴产业的建立、劳动需求的再创造和实际收入效应)所抵消。换句话说,技术革命并非简单的“抢夺工作”,而是引发劳动力市场的重组和转型。更重要的是,人工智能的迭代并非短期能达到完全代替人类复杂任务的水平。现有技术更多是在提升生产效率、辅助劳动者完成重复性和机械性的工作,同时催生新的服务和管理岗位。现实中,企业管理层普遍对AI的生产力提升持谨慎乐观态度,但并不打算大规模减少人力支出,而是更注重通过技术提升员工效率与业务创新。AI行业内部及媒体对“AI将取代大量岗位”的夸张表述实为一种营销策略,利用社会对技术风险的恐惧激发关注和产品采纳。

从科技公司到新闻传播者,相关利益方都能从此类话题中获得流量和影响力。与此同时,怀疑论者往往也通过放大这种风险获益形成生态,进一步推动恐慌性言论的循环反复。归根结底,曾经的机械化农业、计算机革命乃至工业革命的历史经验表明,在经济和社会结构重新调整的背景下,技术进步伴随着工作的消失,同时也创造了不同性质和更多样的新工作。社会应稳妥面对AI发展带来的变化,做好人才培训、职业转换等准备,而非被无依据的“AI取代所有工作”言论所误导。未来几十年,随着AI技术的成熟和应用领域拓展,劳动力市场将继续经历转型,但预计这种转型会是渐进且伴随创造机遇的过程,而非突发的灾难。一些新职业和岗位甚至可能是现有职位的根本性升级,而非简单替代。

人工智能的真正价值更可能体现在推动人类更高效的工作方式、激发创新精神和催生全新产业链上。因此,公众、政策制定者和企业领导者应理性看待AI对就业的影响,聚焦于如何通过教育、技能培训和制度保障,使劳动者能在技术变革中获得新的发展空间。关注短期内所谓“AI取代所有工作”的言论,不仅忽略了历史教训,也忽视了AI创造就业、促进社会进步的潜力。只有摆脱炒作式恐慌,积极拥抱变革,我们才能更好地应对未来工作形态转变,迎接科技创新带来的机遇与挑战。