在现代社会,成功似乎是许多人不懈追求的目标。无论是事业的突破,个人梦想的实现,还是社会地位的提升,成功常被视为人生的终极奖赏。然而,许多人在追逐成功的过程中,却发现成功仿佛近在咫尺,却又遥不可及。这种既近又远的感觉,带来了挫折感、迷茫和心理压力。探究这种矛盾的心理体验背后,我们能发现社会、心理,乃至文化的深层原因。一个极具代表性的故事来自一位名为 core-js 的重要开源软件库的开发者,他的经历生动地诠释了为何成功常常如此难以触碰。

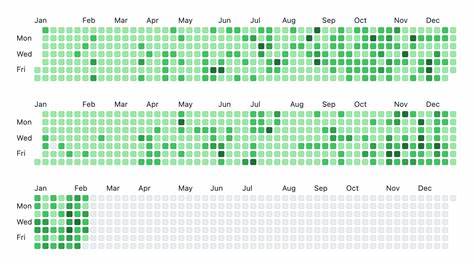

这位开发者数年来为全球约七到八成主流网站提供了关键的技术支持和服务。核心软件库对于互联网的基础架构至关重要,每天都有无数用户在不知不觉中依赖着他的工作。然而,尽管贡献巨大,他却面临着极度的孤独与困境。更令人痛心的是,社会上广泛的不理解甚至误解,令他的坚持被认为是“咄咄逼人”甚至是“有毒”的表现。他不是没有遇到困难,而是不断承受着公众期待与现实生活的巨大压力。 他的故事揭示了一种普遍存在却常被忽视的现象——当一个人承担了巨大付出,却未得到相应认可时,容易陷入自我怀疑与孤立的怪圈。

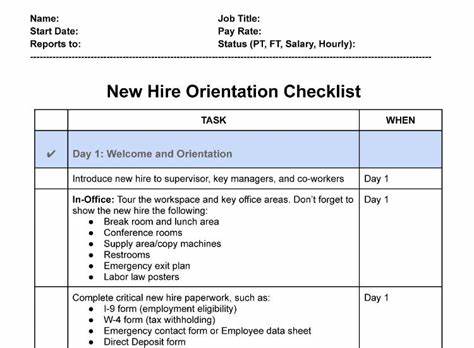

他搬到生活成本较低的俄罗斯,试图减轻经济压力,以便继续维持项目更新和维护。但不断关闭的问题单并未带来更多的财政支持,反而让外界误以为项目稳定且无需资助。这种误解进一步削弱了他的筹款努力,也使他的心态变得日益逼仄。 不仅仅是他个人的遭遇,成功往往成为社会对“结果导向”的极致诠释,却忽略了背后的持续投入和隐性牺牲。很多人容易陷入“才华加勤奋必有回报”的单因果思维,但生活的复杂性远超过简单的公式。努力检查所有打勾项,却依然无法确保成功降临,使人不得不重新审视成功的定义以及达成成功的路径。

心理学上,长期的高压力状态和不断被误解,会导致个体产生“失败的内疚感”以及自我否定情绪。强迫自己保持积极的表象,只会加剧内心的孤独和焦虑。有人会争辩说,只要坚持就会成功,但现实告诫我们,坚持本身并非万能钥匙,适时的自我接纳和调整心态也至关重要。承认自己“过度承载”,主动寻求帮助,而非一味隐忍,是避免走入极端孤立状态的重要步骤。 成功的距离,不仅是时间和机遇的距离,更是人与自我和社会之间关系的距离。社会对成功者常抱有期待,有时甚至产生盲目的崇拜或批判。

一个人在这个巨大期待的舞台上,既有被推崇的光环,也有被放大的缺点。一旦情绪爆发,旁观者往往忽略背后的原因,仅仅根据表象做出判断,导致成功者陷入无声地抗争。 值得注意的是,文化差异也在影响个体对成功的诠释和应对方式。故事中的开发者来自不同文化背景,他坦诚自己“陷入了无计可施的困境”,但仍怀抱热爱与使命感,坚持守护着自己的项目。他的经历映射出现代社会中俄式的坚韧与自我牺牲精神,也提示我们,在追求目标时,有时承认无能为力更是一种智慧。 许多普通人在实现目标过程中,与这位开发者面临着类似的心理冲突。

我们往往把成功视为一个明确终点,却忽略了成功旅程中反复的失败和调整。现实中,成功更多是动态的过程,是失败、坚持、反思、调整的反复循环,是一种不断修正心态和策略的人生态度。 对普通人而言,如何面对自己与成功的距离?首先,学会重新定义成功,将其视为个人成长的过程而非单一结果,能有效缓解心理压力。成功不仅仅是外部认可,更是内心的自我肯定和价值实现。同时,坦诚面对困境,主动寻求支持,无论是精神上的还是实际资源上的,都是提升成功概率的关键因素。同时,避免陷入“毒性坚韧”,即不健康的过度坚持,而是关注身心的平衡和可持续发展。

社会层面,我们也应当重新审视对成功者的评价标准,摒弃对个人英雄主义的迷信。我们需要构建更加支持、多元和包容的生态环境,让那些承载重任、默默付出的人能够得到理解和尊重。更应提升公众对技术奉献者等幕后人物的关注和赞赏,让他们的工作被正视和公平对待。 总的来说,成功的旅途并非一条平坦的直线,而是一条充满波折和反复的曲线。彼时彼刻我们觉得成功离我们很近,下一秒却发现依然遥远。正如那位核心库的开发者所经历的,努力和才干并非万能,情绪和认知、环境和机遇共同编织了成功的复杂画卷。

唯有拥抱真实的自己,既不放弃,也不过度苛责,才能在不断挣扎中找到属于自己的节奏和方向。 追求成功并非孤军奋战,而是一场心理、生理与社会的综合挑战。任何一颗渴望成功的心,都会遭遇磨难与质疑,但只要坚定信念,理性应对,我们终将在与成功的距离中,慢慢缩小那看似无限的鸿沟。或许,成功从未离我们太远,它只是等待我们用智慧和勇气去重新定义和拥抱。