在量子计算领域,稳定且可扩展的量子比特是实现强大量子处理能力的关键所在。其中,Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特因其独特的编码方式和卓越的容错性能,成为近年来研究的焦点。然而,将理想的GKP态大规模应用于光学量子计算中,一直面临合成复杂非高斯态以及损耗控制的严峻挑战。最近,集成光子学技术的突破为解决这一瓶颈问题提供了全新途径,有望推动光学GKP量子比特的实用化与商业化发展。相较于传统的开放光路系统,集成光子芯片利用硅氮化物等高品质材料在微纳尺度实现超低损耗的光导波器件,将非线性光学过程、高效探测以及复杂线路集成于一体,大幅提升量子态合成的稳定性和可重复性。借助多模式高阶非线性过程如自发四波混合(SFWM),并结合多通道光子数量分辨探测器,能够精准操控和探测多模纠缠态,为制备高纯度GKP态提供了技术保障。

通过令人瞩目的实验实现,研究团队成功构建了基于300毫米硅氮化物晶圆的多层集成光子芯片,在1550纳米波段制备了展现至少四个峰值特征的GKP态,并在相同正交相位空间显示明确的负Wigner函数格点结构,首次实现在集成光子平台上生成具有容错潜力的GKP量子比特。这种新兴技术不仅突破传统自由空间光路中组件体积大、调节复杂难以扩展的限制,也为未来大规模量子比特阵列的制造奠定了扎实基础。高效能的热边缘传感器过渡态探测器(transition edge sensors, TES)为状态的制备提供了准确的光子数分辨能力,其超99%量子效率的性能,确保了测量的高保真度。因此,从源头的光子态产生到检测的高效连续链路极大地降低了整体系统的光损耗,为容错量子计算的阈值铺平道路。集成光子技术的另一个核心优势是其天然的可编程性和稳定性。上文所述的“阶梯”型干涉网络结构,虽然非通用但经过精心设计,可实现复杂的多模纠缠态生成,为GKP编码提供了多样的格点结构选择。

通过调节输入光源的挤压等级与线间相位,结合基于GKP编码原理的量子测量反馈,有望实现包括矩形和六角形格子结构在内的多种GKP态。实验中,除了最优的(3, 3, 3)光子计数检测结果获得了理想的GKP态外,其他不同光子计数组合还展现了猫态及多样的非高斯光子态,体现了该体系的丰富性与灵活性。这些进展预示着未来通过集成化多模多通道结构与配合后续的模块化状态提纯和纠错技术,可以实现更高质量、更高成功率的GKP态制备,满足大型容错集群状态构建的需求。针对当前实验中光学通路整体传输效率仍处于78%至82%的挑战,研究者提出了进一步降低器件损耗的道路。技术未来的发展将包括改进波导制造工艺、优化芯片封装以及对集成滤波器和探测器等环节进行的细节打磨。一旦整体传输效率提升至99.5%以上,模拟显示此类集成系统能够产生超过10 dB有效挤压的GKP态,达到目前认为适用于容错量子计算的临界标准。

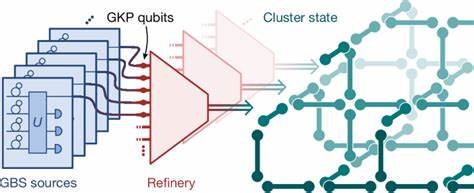

目前,结合多模式玻色子采样(GBS)源、量子状态多重取样及积累、基于测量的状态“培育”(breeding)等技术,已经形成一套切实可行的面向实用化GKP量子比特制备的路线图。光子集成方案同时具备极佳的室温操作兼容性,减少复杂制冷需求,使得未来量子计算机的建设和维护成本显著降低。此外,光子量子比特因其传播速度快、通信距离远的优势,也为长距离量子通信和量子网络提供了理想的硬件基础。GKP编码体现了光学量子信息中高维连续变量系统与离散量子比特的一种桥梁,既利用了光学模式无限维的希尔伯特空间,又兼具强大的容错特性。伴随着集成光子元件及高性能探测技术的成熟,基于GKP编码的复杂量子逻辑门实现将更加简单,高质量GKP量子资源态的可规模化生成将推动整个量子计算生态系统走向落地。当前,这些研究成果在学术界和工业界均引发广泛关注,多个科研团队与创新企业纷纷投入资源,加速GKP态制备和集成光子硬件的研发。

未来有望借助大规模光子芯片阵列,利用并行化多源策略和先进的动态反馈控制,实现千万级别量子比特与关联量子资源的生成。同时,结合机器学习优化设计和量子误差纠正算法,将大大提升光学量子计算系统的整体性能。此外,这项技术对量子传感和量子成像等领域也同样意义非凡。高纯度非高斯态光子源结合GKP态的结构优势,有望在测量灵敏度与分辨率方面带来突破。总结来看,集成光子源产生高质量Gottesman–Kitaev–Preskill量子比特标志着光学连续变量量子技术迈出关键一步。该技术融合了光学非线性、高效探测、微纳制造和量子信息科学,是实现室温容错量子计算的有力候选方案。

随着光学器件不断向更低损耗、更高稳定性和更强功能集成迈进,GKP态制备技术将成为未来量子计算基础架构的重要组成部分。它不仅为科学研究提供丰富的实验平台,更为量子信息产业的发展开辟了广阔前景,进一步推动量子科技进入商用时代。