近日,阿根廷反腐机构公布了关于总统哈维尔·米莱在LIBRA加密货币事件中的调查结果,裁定其行为属于个人表达范畴,未涉及滥用职权或违反联邦职业道德法律。这一决定标志着围绕米莱与LIBRA代币推广争议的最新进展,同时也揭示出政治人物在数字时代如何平衡个人观点与公职责任的微妙关系。 哈维尔·米莱曾于2025年2月14日在社交平台X(前称推特)发布关于LIBRA代币的推广内容,引发市场波动。随即,LIBRA币价飙升至40亿美元市值,但在数小时内急剧下挫约94%,呈现典型的“拉高出货”特征,投资者合计损失高达2.51亿美元。随后,反对派多个政党呼吁弹劾米莱,指责其利用总统身份诱导投资。 然而阿根廷反腐监察办公室通过6月5日的裁定明确指出,米莱发布相关帖文时乃以个人身份行事,未动用任何公职资源,因此不构成违法行为。

机构强调,虽然米莱社交账户偶尔涉及政府政策讨论,但整体更多体现其作为普通公民行使宪法赋予的言论自由和政治权利的性质。该决议亦回应了公众对政府官员发布内容与官方立场界限的关注,强化个人表达和公职职责的界定标准。 调查过程中,反腐机构详细审视了米莱自2015年起在X平台上的活跃表现,发现其言论兼具政治及个人色彩,账号性质混合但以个人表达为主。此次裁定也反映出当前监管对于社交媒体个人与官方账户身份认定的困难,特别是在涉及潜在市场影响的敏感话题时更需谨慎界定责任归属。 尽管反腐机构排除其违法,但联邦刑事法院仍针对LIBRA事件展开刑事调查,米莱的司法风险尚未完全解除。此外,5月19日米莱签署法令关闭了专门调查LIBRA丑闻的特别工作组,导致外界对调查深度和透明度产生质疑。

有批评指出,相关调查存在掩盖事实的嫌疑,可能反映出政治利益环绕下的执法困境和制度挑战。 经济学家兼国会议员伊泰·哈格曼公开质疑调查公正性,称相关行动形同虚设,批评执政层自我保护心态浓厚,未能对市场操纵和价值崩溃做出有效监管和问责。此类质疑促使民众重新思考权力监督机制的健全度及数字资产监管的迫切需求。 事件发生后,阿根廷民调显示米莱政治形象和政府管理支持率均有明显下滑。2025年3月数据显示,仅41.6%的受访者依然信任米莱,相较于前一年11月的47.3%出现跌落。此次信任度下降不仅折射出民众对政府诚信的怀疑,也反映加密货币波动对政坛稳定性的复杂影响。

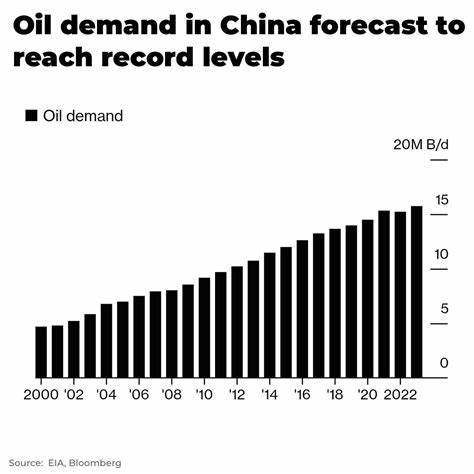

作为全球数字货币市场的重要参与者,阿根廷的LIBRA事件引发广泛关注。LIBRA代币曾短暂成为市场热点,市值一度攀升至40亿美元,但其剧烈回落揭露了加密货币生态中的风险与操纵漏洞。此类“山寨币”或“迷因币”因缺乏基本面支撑,易成为投机对象,造成普通投资者重大损失,进而影响政策制定者和监管机构的应对策略。 事件亦折射出现代信息传播快速性对金融市场稳定的影响。总统个人言论一旦通过社交网络迅速扩散,可能引发连锁市场效应,挑战传统监管框架的及时应对能力。未来,如何明确公职人员在线言论界限,以及建立对数字资产市场更科学有效的监控体系,成为政府和行业亟需解决的课题。

阿根廷反腐机构对米莱的裁定强化了关于公私领域界限的辩论,也提醒社会关注言论自由与公共责任的平衡。米莱本人坚称其行为仅为“传播信息”,未主动推广或操纵市场。他的辩解反映出当代政治人物在数字媒体环境下如何塑造公众认知与保护个人权利的尝试。 LIBRA加密货币事件的后续发展仍需持续关注,包括司法调查进展及监管政策调整。阿根廷作为经济发展中重要国家,其政治和金融领域的动态牵动区域乃至全球投资者的神经。该事件不仅是加密货币市场风险的缩影,也是数字时代权力结构变动的典型案例。

综合来看,哈维尔·米莱LIBRA事件展示了现代政治环境下信息传播、公众信任和监管挑战的复杂交织。无论最终司法结果如何,事件已成为阿根廷政治监督制度和数字金融市场治理的重要参考点,也促使全球范围内对加密货币与公共权力关系的持续反思和制度创新。未来,如何在保障言论自由和维护市场稳定之间找到、更合理的平衡,将是各国政府和社会共同关注的核心议题。