近年来,中国经济经历了复杂多变的国际和国内环境挑战。最新数据表明,中国的消费价格指数(CPI)已连续第四个月呈现负增长,这一趋势引发了市场对于通货紧缩风险的广泛关注。五月份,中国消费者价格较去年同期下降了0.1%,虽然这个幅度比预期的0.2%跌幅略小,但连续数月的负增长显示出需求侧的压力依然较大。与此同时,中国的生产者出厂价格(PPI)也呈现出更为明显的下降态势,五月份同比下跌3.3%,跌幅创造了自去年七月以来的最大纪录,这表明制造业成本和售价的压力依旧沉重。消费价格的持续下滑反映出居民消费意愿并未得到显著提升。尽管中国政府实行了多项刺激措施,试图通过降息和降低银行存款准备金率等手段释放资金流动性,激发消费活力,但面对疲软的国内需求,效果尚未理想。

尤其是在汽车行业,由于激烈的价格战导致零售价格下降,进一步压低了整体消费品价格水平。业内专家指出,汽车价格战的持续不仅侵蚀了企业利润,也体现了市场竞争的白热化,成为推动物价下行的重要因素之一。而住房市场价格下行也为消费价格指数带来较大的负面压力,房地产市场的低迷使得相关消费和投资信心受到影响,连带抑制了整体经济的消费动力。另一方面,核心通胀率不包含食品和能源价格,在五月份却出现了0.6%的增长,显示部分内需和价格因素仍有一定支撑。但是,随着全面降价趋势的持续,核心物价上涨的持续性仍存在较大不确定性。生产资料价格的下降尤为显著。

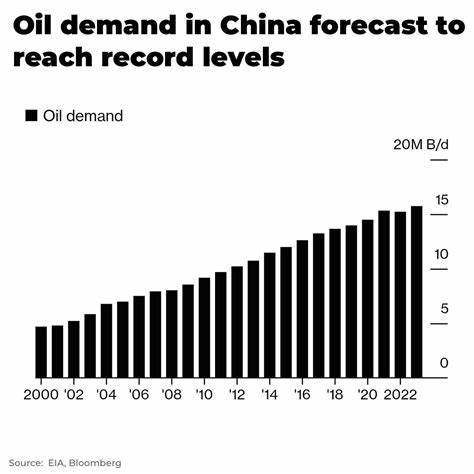

煤炭、石油和天然气开采行业的出厂价格跌幅高达18.2%和17.3%,这反映出能源领域供给过剩以及全球市场价格波动的双重影响。能源价格的持续下滑对工业生产成本有利,但同时也反映出需求不足。中美贸易局势的波动对中国经济形势起着关键作用。近期,双方在日内瓦达成的初步协议使得关税水平有所降低,缓解了部分贸易紧张。然而,双方就协议执行和出口管制等问题仍存在诸多争议,贸易谈判的未来充满不确定性。中国副总理兼首席贸易谈判代表贺力平将与美国财政部长牵头的贸易团队在伦敦举行新一轮谈判,市场密切关注谈判进展对中国外贸环境的影响。

专家普遍认为,虽然出口目前表现尚可,五月份预计同比增长5%,但单靠出口拉动经济增长难以持续。中国必须依赖内需,特别是消费升级和结构转型,以建立更为稳固和可持续的发展动力。面对当前通缩压力,政策制定者强调必须推出更加有力和精准的刺激措施,以提振消费者信心和消费能力。数据官员表明,未来将会有更多财政和货币政策组合工具的使用,尤其是在信贷支持、减税降费以及改善民生方面加大力度。同时,中央银行可能继续下调准备金率,并结束近期暂停的政府债券交易,以稳定金融市场及支持经济增长。市场也在展望即将在上海举行的陆家嘴金融论坛,中国顶级金融监管官员和官方经济学家预计将发表重要讲话,揭示下一阶段金融政策的导向,为市场释放信号。

总的来看,中国当前面临的物价下跌和通缩忧虑,是多重因素交织造成的结果。全球经济增长放缓、外需收紧、房地产市场调控以及行业竞争激烈,都使得国内消费和工业价格面临压力。面对挑战,中国需要在深化改革、扩大开放和提升消费潜力上下功夫,促进经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。专家建议,坚持创新驱动发展战略,推动产业升级,加强内需动力,将是破解当前通缩困境的关键所在。在外部环境尚存不确定和风险的情形下,构筑稳定的内需市场和产业基础,对中国经济长远健康发展意义重大。未来几个月,中国的物价走势以及政策应对将成为全球市场关注的焦点,影响区域乃至全球经济格局。

。