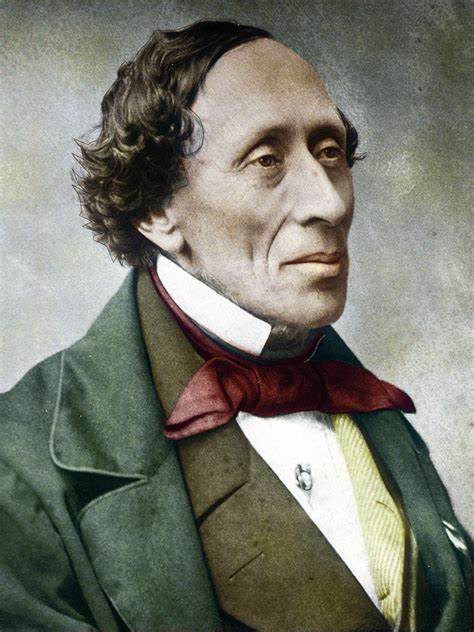

汉斯·克里斯蒂安·安徒生,这个名字与童话紧密相连,成为无数儿童梦中的魔法境界和成人世界中的深刻寓言的代名词。2025年,是这位伟大作家逝世150周年,回顾他的一生与作品,不仅感受到童话的温暖,也能洞察作为艺术家和异乡人的心灵挣扎。安徒生的故事奇异又充满人情味,反映了他自身作为“局外人”的身份,以及那个时代社会对他独特外貌与天性的冷眼相待。安徒生的经典童话如《丑小鸭》、《卖火柴的小女孩》与《拇指姑娘》等,至今仍在全球广为传颂,每则故事皆融入自传性色彩,彰显他对孤独与希望的深刻理解。安徒生生于1805年,童年的他出身贫寒,家境贫困,父亲是制鞋匠,母亲是洗衣妇。家庭环境复杂多变,亲人中有人患精神疾病、有人从事不光彩的职业,这些都深刻影响了他早期的生活视野。

小时候,安徒生聆听着祖母所在孤儿院传出的旧时童话故事,与父亲一起徜徉森林间听《天方夜谭》,种下了他对讲故事艺术的热爱与执着。安徒生少年时期性格内向、孤独,甚至因为外貌被学校男孩们欺凌。这位作者自描其貌为拥有“如大炮般的鼻子”和“小得像青豆一样的眼睛”,陪伴他的“长臂膀”和笨重的四肢让他在众人眼中显得格格不入。曾有人把他形容为像蜥蜴般的怪异身姿,他的举止与仪表更因其反常而被调侃。然而,正是这种“丑陋”造就了他独特的世界观和创作激情。安徒生的童话充满了“局外人”的主题:小角色、被忽视的弱者、最终逆转命运的英雄形象贯穿其中,反映了他个人对自我的认知和社会的感知。

作品《丑小鸭》中那只从被嘲讽的丑鸭变成白天鹅的故事,成为许多人心中永恒的励志象征,不仅是童话,更是安徒生自我命运的映射。安徒生对人性敏锐的洞察和对社会现实的批判使他的童话远超儿童文学,融合梦幻与现实、幽暗与光明。他最擅长通过简短却深刻的叙述,表达复杂的感情与思想,让各个年龄层的读者都能在文字中找到共鸣。他早期的人生充满艰辛,父亲去世后迫使年幼的他进入工厂工作,却经常遭受羞辱。14岁时他离开家乡,到哥本哈根追寻艺术梦想,希望投身剧场成为演员、舞蹈家或歌手。尽管因个子过高和声线变化导致无法成功,但这些尝试为他的文学创作积累了丰富的人物体验和舞台感知。

正是在皇家戏剧院工作的经历中,安徒生的写作才能得以显现。财务主管乔纳斯·科林发现了他的潜力,资助他接受正规教育。安徒生后来进入文法学校,虽然同班同学年龄远小于他,但他凭借对故事的热爱和不懈努力为人生开启新篇章。早年的创作展现了浓厚的浪漫主义色彩,他的感伤诗《弥留的孩子》表达了对弱势群体的同情,与华兹华斯、柯尔律治等英国浪漫主义诗人一样,呼唤关注社会边缘人的声音。1835年,安徒生出版的虚构自传体小说《即兴表演者》为他赢得声誉。其后,他陆续发表《火柴女孩》、《国王的新衣》、《海的女儿》等伟大小说,这些作品融合了奇幻与现实,描绘了社会不公、内心脆弱和人性光辉。

安徒生之所以传世,更在于他将个体的痛苦、孤独、奋斗编织成普世的精神图景,通过寓言化的叙述形式表现人类心灵的挣扎和对美好未来的渴望。他不仅讲述童话,更讲述“每个人内心的童真”。社会对他的外貌与性格曾充满偏见甚至排斥,然而他用故事反击世俗的冷酷。安徒生也深知形象的重要性,他认为若自己长得英俊如当年好莱坞电影中形象,他或许无法成为伟大的讲故事者,正是“可怕的丑陋”激发了他的创造力。他的故事简短精炼,具备韵律感,具有口头传统的质感,仿佛是从远古时代流传下来的传说一般。这种叙事风格使他的童话富有生命力,能够跨越文化和时代界限,触动世代读者的心灵。

安徒生善于从日常生活中发掘故事,感受世界的细微美好与隐秘伤痛。他的人生本身如同最生动的童话,充满魔幻色彩与真实挑战。他一生未婚,性取向与时代格格不入,内心的孤独与异化如同创作中频频出现的主题之一。作为文学史上的伟大人物,安徒生不仅是丹麦民族的骄傲,更是全人类文化宝库中的瑰宝。他的童话被翻译成数百种语言,影响深远,激励了无数作家、艺术家、电影导演和读者。150年后回望他的作品,我们仍能感受到他对人性的理解和对生命美丽的礼赞。

他不只是“童话的作者”,更是灵魂的讲述者,是那个时代外貌和内心都独一无二的“局外人”,却用故事实现了自身的伟大变身。今天,人们更愿意以温暖和同理心看待他的“怪异”身姿,理解他那如青铜雕塑般奇特却生动的形象。他的故事提醒我们,每个被世界误解的“丑小鸭”都有化茧成蝶的潜力,每个看似平凡的人生都蕴含非凡的魔力。安徒生的传奇告诉我们,真正的美不在于外表,而在于内心的力量与独特的声音,这种声音可以穿透时空,照亮前行之路。150年后,汉斯·克里斯蒂安·安徒生依然活跃在全世界无数读者的心灵中,他的童话是永恒的经典,是梦想与现实交织的桥梁,是每一个孤独灵魂的慰藉与启迪。他教会我们如何以童话的眼光看世界,如何坚守自我,迎接命运的挑战。

。