随着互联网和云计算的不断发展,传统软件架构逐渐从中心化走向分布式,而最近几年,本地优先(Local-First)软件的概念逐渐受到关注和重视。所谓本地优先软件,是指将核心功能、数据处理和计算尽可能地放在用户设备本地完成,而不是依赖远端服务器。这种设计理念不仅能带来更快的响应速度和更稳定的体验,还能极大地降低服务器负载,从而让规模扩展变得更加轻松和经济。 解析本地优先软件便于扩展的根本原因,关键在于它的架构特性。大多数传统的云端软件需要依赖后台服务器来处理用户请求,特别是复杂的数据处理和实时计算,必须依托高性能服务器群。当用户数激增时,服务器的压力会迅速增加,必须投入大量资源扩容服务器或者升级硬件,保障服务质量。

这不仅带来昂贵的云计算费用,而且需要专业的运维团队管理复杂的云架构。 相比之下,本地优先软件最大程度地将计算任务迁移到用户终端设备,例如个人电脑、智能手机甚至物联网设备。通过减少对服务器的依赖,用户的每一次操作大部分在本地即时处理,只有必要时才与服务器同步数据。如此一来,无论用户量如何增长,服务器端负载并不会线性增加,避免了因高峰流量带来的扩容压力和成本激增。 此外,本地优先软件能够带来更低的延迟。数据处理在本地完成,用户体验更流畅,反馈速度更快,特别适合对时效性要求较高的应用场景,如语法检查、视频编辑、实时协作等。

举例来说,Harper这款语法检查工具,它采用本地优先架构将所有核心算法和功能部署在用户设备上,实现了极低的资源占用和极高的响应速度。当Harper因在技术社区Hacker News首页曝光而用户激增时,服务器并未因此承压,服务体验保持稳定,展示了本地优先架构在高流量情况下的优越韧性。 本地优先的架构也大大降低了开发和运维的复杂度。开发团队不必为复杂的云端扩容方案和后端架构设计困扰,能将更多精力投入到优化本地算法和用户体验上。运维人员减少服务器管理工作,降低了维护风险和误操作的可能性,同时企业也能节省大量与云服务器相关的运营成本。 再者,本地优先软件的隐私保护优势不容忽视。

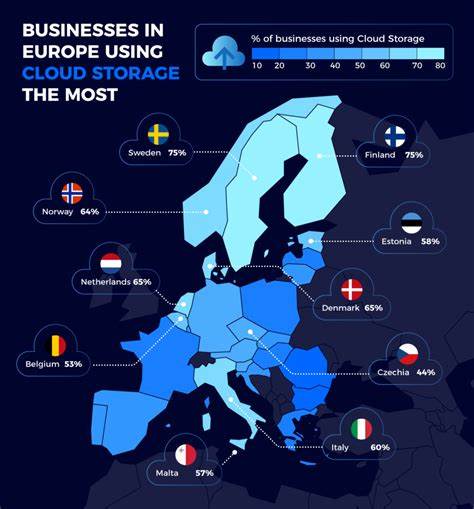

由于数据处理和存储主要发生在用户设备本地,敏感信息更少传输至服务器,有效降低数据泄露和滥用的风险。这不仅符合GDPR等全球数据保护法规的要求,也增强了用户对软件的信任感,有利于提升用户留存率和品牌口碑。 当然,本地优先也并非适用于所有场景。在需要大量后台计算、大规模数据汇总分析或跨设备实时同步的应用中,仍需借助服务器支撑。但随着边缘计算技术和脱机同步机制的成熟,本地优先软件在各种应用领域的适用性正在迅速提升,从知识管理、生产力工具,到在线教育与智能家居,均能见到它的发展足迹。 此外,随着移动设备性能的不断提升和存储成本的降低,本地优先软件迎来了技术基础的黄金时代。

现代智能手机具备强大的CPU和GPU,支持复杂算法的运行,配合高效的内存管理和储存技术,用户无需担心本地应用会占用过多资源。同时,软件开发者也越来越关注代码的优化和精简,以保证本地运行时的轻量化和流畅性。 回顾当今云供应商的社会主流宣传,他们往往以无限扩容和按需计费为卖点,强调“无缝扩展”能保证业务持续增长。然而,在实际操作中,频繁的扩容带来高额的运维成本与技术门槛,并非所有企业都能轻松承担。反观本地优先软件,则以“无需扩容”或“极少扩容”的技术架构,帮助企业少花钱少操心,真正做到了规模增长的轻松应对。 正如Harper团队的经验所显示,他们并未因用户短期激增而遭遇服务中断、延迟飙升或费用骤增,用户体验保持稳定甚至有显著提升。

这样的优异表现,既是本地优先理念的胜利,也是面向未来软件发展的示范。 综上所述,本地优先软件通过将核心计算搬迁至用户终端,减少服务器依赖,降低扩展难度,提升响应速度和隐私安全,正在成为应对未来互联网流量爆发的关键技术路径。面对数字化转型浪潮,更多的开发团队和企业应关注和实践本地优先理念,以实现稳定可控的规模增长、优化用户体验并降低成本压力。这不仅是技术层面的革新,更是面向未来智能互联时代的战略选择。随着技术演进和生态完善,相信本地优先软件将在更多领域释放巨大潜力,为用户和企业带来全新的价值体验。