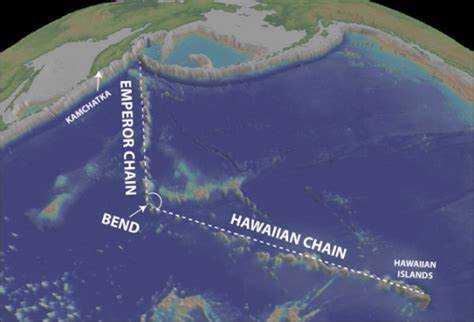

太平洋作为世界上面积最大的海洋,不仅孕育了丰富的海洋生态系统,还保存着地球地质历史的宝贵信息。在这片辽阔的海洋底部,隐藏着一条延绵约六千公里的火山链——夏威夷-埃米尔海山链。这条海山链上不仅分布着活跃的火山和沉没的海山,更以其中间约五千万年前形成的一个显著弯曲而闻名,科学界对此现象的成因研究长达数十年,各种假说层出不穷。随着近些年来地球科学特别是地球物理和板块构造领域的进展,科学家们得以揭开这一谜团的面纱,发现这道弯曲背后隐藏的深远地质动因。 夏威夷群岛当下的位置,正处于一个被称为地幔柱的地质热柱上方。地幔柱是地球内部深处上升的异常高温岩石通道,类似于地球内部的一根“火焰柱”,其持续的热能供应造就了夏威夷列岛活跃的火山活动。

随着太平洋板块以每年几厘米的速度移动,这一地幔柱在板块底部固定不动,而太平洋板块在它上方缓缓滑动,形成了一条火山链。这种现象可以通过一个简单的物理类比理解:将一张固定的纸张缓缓推过火焰的上方,纸上留下的焦痕即代表火山链的分布。 夏威夷-埃米尔海山链沿太平洋板块向西北方向延伸,但有趣的是,其火山链并非笔直持续,而是在中间形成了约60度的显著弯曲。这一弯曲将海山链分为两个截然不同的段落——以西偏北方向延伸的埃米尔链和以西向延伸的夏威夷链。通过对两侧火山岩石的年龄测定,科学家们发现这一弯曲大约形成于五千万年前。 过去数十年中,科学界对此弯曲的形成原因众说纷纭。

最传统的观点认为,太平洋板块在这段时期经历了一次突发且显著的移动方向变化,导致火山链的轨迹发生改变。然而问题在于,何以造成这一次突然且剧烈的板块运动改变,长期以来困扰着地质学家。近期挪威奥斯陆大学地球演化与动态中心(CEED)的团队发表了一篇开创性的研究,结合地质、岩石磁学和地震成像技术,揭示了夏威夷-埃米尔弯曲的确切成因。这项研究提到,大约在五千万年前,太平洋板块北部边缘经历了一次巨大的碰撞事件,一处称为“岛弧”的火山岛链与亚洲大陆东缘相撞,彻底改变了板块的运动轨迹。 岛弧是由板块俯冲带形成的火山链,即海洋板块在俯冲带被下沉压入地幔时,产生的熔岩上涌形成的岛屿群。研究人员通过采集现今位于堪察加半岛和日本群岛的部分岛弧遗迹岩石,发现这些岩石具有极其“异质”的地质特征,显然它们并不是在现在的位置形成,而是远距离迁移的产物。

岩石中的磁性矿物记录了当初岩石形成时所在的地理纬度,证实了这些岛弧曾位于比其现今位置更南的地方。 进一步地,地震波成像技术揭示了在太平洋北部存在一段已消失的古代俯冲带残余。这条曾经存在的俯冲带与岛弧地质证据高度吻合,显示出亚欧板块与太平洋板块间一段复杂的地质活动史。研究人员推断,自约八千万年前起,这条俯冲带不断向北迁移,带着随附的岛弧地块与太平洋板块一同北移,形成了埃米尔海山链的火山序列。而当这座岛弧链最终与亚洲大陆东部相撞时,北向移动的动力被迫中断。 这一碰撞不仅造成了岛弧地块的大规模剥离和停滞,使得部分地质体现在位于日本东北部和堪察加半岛的地质构造中,还导致了俯冲带活动的停止。

失去了俯冲带这一强大板块动力,太平洋板块的运动方向不得不调整,转变为更偏西向的移动路径。这一突变对应于海山链中那个显著的角度弯曲,生动地反映了五千万年前发生的地质大事件。 这项研究对板块构造理论和地球动力学领域都具有重要影响。此前对太平洋板块运动的理解,多依赖于遥远火山链的地质调查与地磁测量数据,而这次研究充分整合了多学科证据,将地表岩石与深部地幔过程紧密联系起来,展示了俯冲带移动和大陆碰撞对板块运动的深远影响。 对现代科学家来说,夏威夷-埃米尔弯曲不仅是地质学的一个谜题,更是理解地球板块动力学演变的关键窗口。通过研究这段历经数千万年演变的火山火山链,科学家能够追溯太平洋板块的运动历史,揭开地球构造板块与地幔柱长期互动的复杂机理。

此外,这些发现还提醒我们,地球表面看似永恒的地质构造,实则是动态变化的结果,背后蕴藏着深远的地球历史和内部机制。 展望未来,随着地球物理探测技术和数值模拟技术的不断提升,我们对类似板块变向事件的认识将更加深入。进一步研究太平洋板块旁的古老俯冲带及相关岛弧系统,也将揭示更多大陆碰撞与板块运动之间的相互作用。对于火山活跃区住民来说,这样的研究同时帮助提升对火山和地震活动的预测预警能力,保障生命财产安全。 综上所述,太平洋弯曲的形成并非单纯的板块运动路径变化引起,而是地质时代中一次规模宏大的岛弧碰撞事件导致的。正是这场五千万年前的“大陆级撞击”使得太平洋板块改道,造就了如今夏威夷-埃米尔海山链鲜明的弯曲形态。

地质学家们依靠地质学、岩石磁学和地震成像的多重线索,终于解开了这一长达半世纪的科学难题,向我们展示了活跃、动态的地球进化故事。