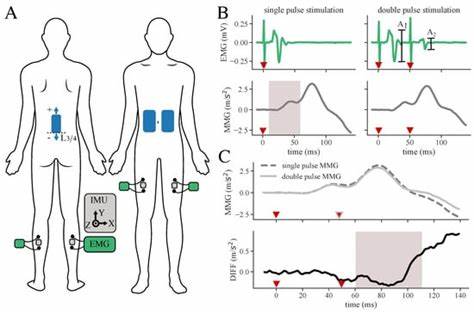

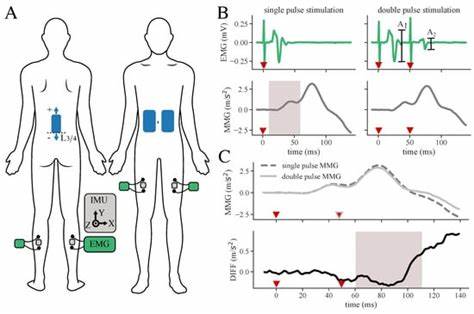

近年来,随着神经科学和康复技术的快速发展,网格式经皮脊髓刺激(Grid-based transcutaneous spinal cord stimulation)作为一种非侵入性神经调控方法,逐渐受到广泛关注。该技术通过在肌肤表面布置电极网格,精准刺激脊髓神经,从而促进神经功能的恢复和重建,在脊髓损伤、多发性硬化、脑卒中后遗症等疾病的治疗中展现出巨大潜力。本文将深入探讨网格式经皮脊髓刺激的技术原理、临床应用及未来发展趋势,为相关领域的专业人士和患者带来有价值的参考。 经皮脊髓刺激技术作为一种非侵入性的神经调控手段,通过皮肤表面电极传递电流,刺激脊髓的特定神经区域。与传统侵入性电极植入相比,它无需手术,风险更低,适用范围更广。而将电极设计成网格状,则使得刺激更加精准和灵活,能够根据不同患者的神经损伤部位和功能需求,调整刺激模式和强度,实现个性化康复。

网格式电极阵列的设计灵感源自于神经网络的复杂结构,这种布局不仅提高了电流分布的均匀性,还使得不同部位的脊髓区域可以独立或联合受到刺激。患者的脊髓位置和神经状态因个体差异而异,传统单点刺激难以满足精细化治疗需求。而网格状结构结合计算机算法和实时反馈系统,可以动态调整刺激参数,提高治疗效果。 在临床应用方面,网格式经皮脊髓刺激技术已经在脊髓损伤患者的运动功能恢复中取得显著成果。许多研究表明,该技术能够有效激活脊髓中央模式发生器,促进下肢肌肉的自发性运动,帮助患有截瘫或部分瘫痪的患者重新获得一定程度的自主运动能力。此外,刺激脊髓神经还能改善患者的感觉功能,减轻疼痛和痉挛症状,从而提升生活质量。

除了脊髓损伤,网格式经皮脊髓刺激在中风康复中的应用也备受关注。中风常导致患者肢体运动障碍和神经功能损伤,传统康复手段效果有限。通过精准的电刺激,可以激发大脑-脊髓通路的可塑性,促进神经网络的重组,加速运动功能的恢复。同时,该技术的非侵入性特点降低了治疗的风险,提高了患者的接受度和依从性。 科研团队还在积极探索网格式经皮脊髓刺激在其它神经系统疾病中的潜力,如帕金森病、多发性硬化症等。随着神经科学对疾病机制认识的深化,结合功能磁共振成像和电生理监测技术,未来有望实现更加精确和个性化的刺激方案,推动神经康复进入新时代。

从技术层面来看,网格式经皮脊髓刺激依赖于高性能的电极材料、先进的信号处理算法及智能控制系统。电极材料需具备良好的生物相容性和导电性,同时柔软且贴合皮肤,确保长时间刺激的舒适性和稳定性。信号处理算法能够实时分析患者神经反馈,自动优化刺激参数。而智能控制系统则实现了远程监控和调节,提高治疗的便捷性和安全性。 然而,该技术仍存在一些挑战亟待克服。首先,由于个体神经结构差异较大,如何精准定位刺激目标,避免副作用,是研发的重要方向。

其次,长期反复刺激的生理影响尚需更多临床数据支持,确保安全与有效。此外,设备成本和普及度也是限制其广泛应用的因素,需要医疗机构、科研单位和企业通力合作,推动技术的商业化和普及化。 展望未来,网格式经皮脊髓刺激有望结合人工智能、大数据和虚拟现实技术,实现更加智能化和个性化的神经康复方案。例如,通过机器学习算法分析大量患者数据,精准识别刺激模式与疗效之间的关联,指导个体化治疗计划。虚拟现实技术则可以与刺激系统结合,提供沉浸式康复训练环境,激发患者主动参与度,提升康复效果。 此外,多学科的跨界融合也是推动网格式经皮脊髓刺激技术进步的重要因素。

神经科学、材料科学、电子工程、计算机科学和临床医学的紧密合作,将加速新型刺激设备和治疗方案的研发,催生更多创新成果。政策支持和社会资本的投入也将为技术推广和普及提供有力保障。 总的来说,网格式经皮脊髓刺激作为一种前沿神经调控技术,正在深刻改变神经康复的方法和理念。它不仅为脊髓损伤和中风患者带来新的希望,也为神经科学研究提供了强有力的工具。随着技术的不断成熟和临床实践的深化,未来这一领域将迈向更加精准、安全和高效的治疗新时代,为全球神经康复事业贡献重要力量。