孔雀羽毛以其灿烂夺目的色彩和独特的设计赢得了无数人的青睐,它们的眼状花纹尤其令人印象深刻。长期以来,人们认为这些艳丽的颜色源于羽毛上的色素,但科学研究表明,这些颜色实际上根植于羽毛的微观结构,尤其是其纳米级的排列方式。令人惊讶的是,最新的科学发现揭示,经过特殊处理的孔雀羽毛甚至能够发射激光光束,为我们展示了自然界中前所未有的光学现象。 孔雀羽毛的结构堪称自然界的光学奇迹。其羽毛的纤维状部分由规则排列的黑色素棒和角蛋白层组成,这些纳米级周期性结构形成了所谓的光子晶体。这种材料类似于一种能精确调节和控制光波通过的“光能开关”,可以阻挡某些波长的光而允许其他波长通行,从而产生亮眼的结构色。

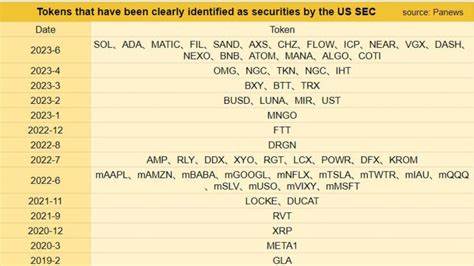

这种效果不同于传统的色素着色,是结构色的一种表现形式,呈现出极强的角度依赖性和光晕变化。 科学家们在一项刊登于《Scientific Reports》的研究中,首次证实通过在孔雀羽毛的眼部区域反复染色处理,可以激发它们发射激光。研究人员将无任何杂质的孔雀羽毛切割整齐,清除多余的羽刺,然后用常见染料溶液反复浸染和自然干燥,使染料充分渗透入羽毛的纤维结构中。随后,使用脉冲光源激发这些样本,监测其发光行为,结果显示在羽毛的不同色彩区域释放出两个不同频率的激光光束,其中绿色区域的激光强度最为显著。 这项研究揭示了自然界中首个动物级别的生物激光腔体,是生物激光领域的重要突破。不同于以往在骨骼、珊瑚、鹦鹉羽毛以及某些鱼类组织中观察到的随机激光现象,孔雀羽毛展示了更为精细的激光发射特性。

虽然目前科学家尚未完全明确具体的微观结构责任于激光腔体的形成,但他们推测,孔雀羽毛中的蛋白质颗粒或类似的小结构很可能发挥了关键作用,而非传统认为的角蛋白覆膜黑色素棒。 孔雀羽毛激光发射的出现不仅是生物学和光物理学领域的重大发现,更潜藏着广泛的应用潜力。首先,生物激光的生物相容性和可持续特性使其成为医疗领域的理想选择。通过植入类似结构的生物激光器,未来有望在人体内实现精准的生物传感、医学成像以及针对特定疾病的激光治疗,大幅提升诊断和治疗的安全性和有效性。 此外,借助孔雀羽毛式的光子晶体设计,材料科学家能够开发出具有高度可调光学性能的新型材料。这些材料可能应用于建筑领域,实现智能的隔热和采光调节;在汽车工业中创造自清洁、防污的表面;在防伪技术中嵌入复杂的多色结构色图案,难以复制,有效防止伪造伪劣产品的流通;甚至在纺织行业中发展具备防水和多功能光学效果的高科技面料。

孔雀羽毛本身的亮丽色彩就源自其疏密有致的纳米结构,而这种结构对光的调控能力,使其成为自然界中完美的光学微腔。科学家通过多次湿润和干燥染色的过程,促进染料更好地渗透羽毛纤维间隙,可能松动了角蛋白纤维,从而创造了更优质的激光腔环境,最终实现激光的稳定输出。这一过程揭示了自然结构与人工染料相结合可能带来的新颖光学效应。 研究中还发现,不同颜色区域的羽毛所发激光波长及强度有所差异,显示了光子晶体的光谱调控能力。绿色区域的强烈激光输出意味着这种特定结构的光学带隙和激光增益特性达到了最优组合。这为设计高效能生物激光设备提供了宝贵的启示,促使科学界进一步探索如何通过结构改变调节激光属性。

此外,生物激光器的出现也激发了对生态环境中光学现象多样性的兴趣。它让人们重新审视自然赋予生物的功能,不仅仅局限于外观的美丽,更可能蕴藏着前所未有的物理特性和潜能。深入挖掘这些自然光学设计,有助于推动仿生工程、纳米光学和光电子学的发展,开创绿色、高效的光学解决方案。 可以预见,未来随着技术进步和研究深入,孔雀羽毛激光技术将得到优化和扩展,其生物激光微腔的机制将被逐步解析。基于此,人工合成或改造的生物相容材料将催生出新一代激光设备,应用于医学诊断、环境监测、智能显示以及安全防护等多个领域。与此同时,对不可见光范围的激光发射的探索也将带来更多惊喜,拓宽生物激光的光谱和功能范围。

总结而言,孔雀羽毛的激光发射不仅打破了传统对自然色彩形成机制的认知,更开启了一扇通向未来光学技术的崭新大门。它完美演绎了自然与科技融合的可能性,昭示着绿色可持续生物激光技术的巨大潜力。追寻这一自然奇迹,将深刻影响我们对光学设计、材料科学和生物工程的理解,推动科技创新层出不穷。未来,我们有理由相信,借助孔雀羽毛等天然结构的灵感,人类将掌握更多威力强大、环保高效的光学技术,服务于更广阔的科学、医疗和工业应用领域。