随着科技进步和工业需求的多样化,低温技术在各个领域的应用日益重要。特别是在航天探索、超导材料控制以及液态氢、液态氮等液化气体的储存与运输中,如何实现高效、可靠的低温驱动及控制装置成为关键。传统的电磁、液压和气动执行器在低温环境中存在效率低、体积大、复杂度高的问题,迫切需要创新的材料和技术解决方案。形状记忆合金(Shape Memory Alloys,简称SMA)以其优异的形状记忆效应和超弹性,凭借着高工作输出密度和可逆变形的特性,成为低温驱动器领域的理想候选材料。本文重点介绍近期在Cu-Al-Mn基形状记忆合金在深冷温区(50K至270K)的应用研究进展与实际潜力。形状记忆合金因其能够通过温度变化实现形状恢复,驱动机械运动,被广泛应用于医疗、机器人和汽车工业。

然而,迄今为止,大多数形状记忆合金的有效温度区间都集中在接近室温的范围,限制了其在极低温环境下的实用性能。例如,传统的Ti-Ni基合金其马氏体相变温度通常在250K以上,难以满足空间温度控制或深冷环境中的驱动需求。Cu-Al-Mn基合金的出现,为克服这一温度限制提供了可能。与Ti-Ni合金相比,Cu-Al-Mn合金通过调控Mn和Al含量,可以实现将相变温度降低至50K甚至更低,大大拓展了形状记忆合金的低温应用范围。该材料不仅具有优异的低温马氏体相变特性,还展现出高达10^7焦耳每立方米的工作输出密度,使得其在深冷驱动器领域具有显著优势。Cu-Al-Mn合金的制造工艺结合了先进的感应熔炼、热轧及冷轧技术,同时通过精细控制热处理,实现了晶粒的异常长大和单晶样品的制备。

单晶结构确保了优异的机械性能和稳定的马氏体转变行为,极大地提高了形状记忆效应的可靠性与重复使用寿命。通过低温拉伸等温冷却加热试验,Cu-Al-Mn合金显示出在75K温度附近仍能实现完整的形状记忆效应,且伴随着明显的转换应变和工作输出。这使其不仅能够在常规低温环境正常工作,更能胜任航天领域如深空探测器的机械控制,满足超低温下的精密运动需求。Cu-Al-Mn的低温形状记忆效应与其独特的热力学特性密切相关。该合金在50K以上温区保留了较高的相变熵变,与其他形状记忆合金如Ti-Ni相比,Cu-Al-Mn在低温段熵变不降至零,保证了充足的驱动力以促进马氏体相变和形状回复。此外,Cu-Al-Mn合金在低温下表现出较小的热滞后,确保了驱动的高效率和稳定性,这对于冷启动及热循环频繁的低温应用尤为重要。

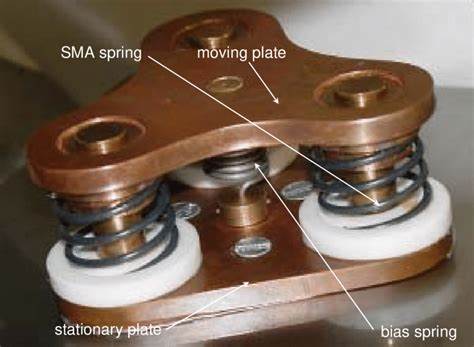

技术应用方面,Cu-Al-Mn形状记忆合金作为机械热开关材料在深冷红外空间望远镜中取得了显著成效。该合金制成的单晶热开关实现了在约100K温度区间的机械通断,通过马氏体转变驱动机械接触,实现热流有效控制。试验结果显示,冷却使开关闭合,热开关导热良好;加热时合金发生形状回复,机械分离,达到热绝缘效果。这不仅提高了航天设备的运行稳定性,也降低了系统复杂度和功耗,为未来空间探测领域提供了更加紧凑且高效的温控方案。除航天领域,Cu-Al-Mn合金在液化气体储存、超导磁体冷却及其它工业低温技术中也展现出广阔的应用前景。其高工作输出密度保证了驱动器的响应能力与负载承载,优异的耐低温疲劳性能有助于保证长周期可靠工作。

此外,良好的冷加工性能和固溶强化设计使合金具备较高的强度与延展性,有利于实现多种复杂结构的加工和多功能集成设计。此外,相较于传统的压电及磁致伸缩材料,Cu-Al-Mn合金在低温环境中能够提供更大的形变量和输出功率,使其在需要大位移和高负载能力的低温驱动系统中更具竞争优势。虽然Cu-Al-Mn形状记忆合金表现出诸多优良性能,在低温执行器领域具有标志性突破,但未来具体应用仍面临工艺控制、材料耐久性及系统集成等挑战。材料成分精确控制对其转变温度及性能有显著影响,如何实现工业化高质量制备仍需深入研究。低温下的疲劳行为及极低温连接件性能同样需要进一步验证与优化,以满足航天和高端工业的严苛需求。总的来说,Cu-Al-Mn基形状记忆合金以其广泛可调节的转变温度区间、稳定的低温形状记忆效应和高工作输出,为深冷驱动器的设计与发展开辟了新方向。

其在空间探测、液态气体工业和超导技术等多个领域均展现出独到优势和发展潜力。未来,随着材料科学和工程技术的进步,基于Cu-Al-Mn合金的低温驱动系统将成为实现复杂精密低温机械运动的核心技术,推动低温科技进入全新阶段。