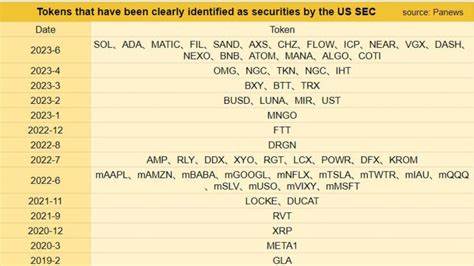

近年来,加密货币市场高速发展,越来越多的数字资产进入公众视野,带动了区块链技术和去中心化金融的兴起。然而,随着行业规模扩大,监管机构对数字资产的定义和管理逐渐加强,特别是在美国,证券交易委员会(SEC)秉持严谨态度,开始将部分加密代币纳入证券监管范围。2022年7月,SEC在涉及加密交易所Coinbase一起内幕交易案件中正式宣布,将九种加密货币代币认定为证券,此举在行业内掀起了一场监管风暴,后续影响备受关注。此次被认定为证券的九种代币分别是AMP、Rally(RLY)、DerivaDEX(DDX)、XYO、Rari Governance Token(RGT)、LCX、Powerdleger(POWR)、DFX Finance(DFX)以及Kromatika(KROM)。这些代币在形态和用途上各具特色,但SEC依据证券法判定其性质符合“投资合同”的定义。证券法中的投资合同需满足一定条件,包括投资者将资金投入共同企业,且预期利润主要依赖于他人努力。

SEC指出,这些代币符合该标准,将其归类为证券相应承担证券法下的义务和限制。此次案件的起因源于Coinbase的一名前产品经理Ishan Wahi以及其兄弟Nikhil Wahi和Sameer Ramani涉嫌利用内幕信息进行交易。他们在Coinbase公开宣布上线上述代币前秘密买入,并在价格上涨后出售获利,涉案金额高达110万美元。SEC因此对三人提出指控,强调数字货币领域同样须遵循证券法规,以保护投资者利益。Coinbase方面对事件反应积极,最初认为该案应归类为电信欺诈而非证券欺诈,主张平台所交易的资产不属于证券范畴。不过,在SEC正式认定九种代币为证券后,Coinbase公开呼吁出台专门针对加密资产的法规,认为传统证券法难以完全适应数字资产的特点。

此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)的一位专员也对该案件表达了担忧,认为SEC在认定过程中缺乏透明度和公众参与,呼吁应通过公开且专家参与的程序形成更合理的政策框架。该事件引发了加密行业对合规与监管的深入思考。数字货币由于其去中心化、匿名性强及流动性高的特性,使得传统法律的适用存在一定挑战。但从投资者保护和市场秩序维护角度来看,监管不可或缺。未来,国际监管机构可能会借鉴美国经验,结合本国实际情况,制定更为完善和灵活的数字资产监管方案。对于投资者而言,了解所持代币的法律属性日益重要。

缺乏明确监管定义的代币可能存在法律风险,投资前需谨慎评估项目背景及合规状态。此外,项目方也应主动加强合规管理,确保运营透明合法,积极配合监管机构的核查和规范要求,以避免法律纠纷和声誉损失。此次SEC认定九种加密代币为证券,意义重大。它不仅标志着美国监管机构在数字资产领域迈出关键一步,也体现了对加密货币市场趋向成熟和规范发展的重视。尽管目前面临诸多争议和挑战,但推动行业健康发展的监管架构正在逐步成型。综合来看,在数字经济浪潮下,加密货币作为创新金融工具的前景依然被看好。

监管机构、行业企业和投资者三方需加强沟通协作,推动建立更加公开透明、公平公正的市场环境。惟有如此,才能实现技术创新与法律保障的双重平衡,促进全球数字资产市场的可持续繁荣和稳定发展。随着更多国家陆续制定数字资产监管政策,行业或将迎来新一轮洗牌。把握监管动向,积极合规创新,是加密货币参与者迈向未来市场竞争的关键所在。可以预见,随着政策逐渐明确,投资者信心增强,加密资产的合法性和普及度将不断提升,推动整个区块链生态走向更广阔的应用前景。