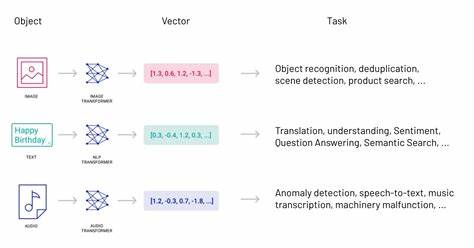

在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,软件工程迎来了转折点。人工智能不仅仅是增强工具,更是引发系统构建方式根本重塑的催化剂。许多企业开始尝试将语言模型融入数据库,将提示语与查询结合,或者在用户界面部署聊天机器人。然而,真正颠覆性的机遇来自于“中间层智能代理”驱动的动态业务行为,这种方式要求我们跳出传统的应用开发框架,迎接更加开放与灵活的模块化构建思维。 传统应用通常采用堆栈式架构,各层紧密耦合,数据访问和展示层界限模糊。即使是微服务架构,也倾向于堆栈式组装模式,难以快速响应不断变化的业务需求。

相比之下,模块化系统强调从中间层开始拆解,将展示和数据访问层分离,形成清晰的边界和接口规范,为更加自主和智能的业务代理提供基础。 模块化构建的本质在于其设计即适应性。模块彼此独立且可组合,基于明确的接口契约进行交互,支持事件驱动和异步处理机制。这种水平集成优先于垂直堆栈的组织方式,使系统能够根据不同上下文自适应调整,满足探索性而非预设性的用户体验需求。 当前企业面临的挑战是如何在引入人工智能的同时,兼顾系统安全和可观测性。模块化系统的显著优势在于每个模块的边界均可实现零信任和最小权限原则。

通过对系统各接口的细粒度管理和监控,企业能够有效降低智能代理带来的潜在风险,同时释放AI带来的创新潜力。 构建模块化系统首先需要从思维方式上转变。传统的软件开发团队习惯于将项目生命周期视为阶段性任务,存在明显的手工移交和断层。在模块化理念下,团队成员贯穿整个周期协作,各自专长的组件成为主要交付物,实现知识共享和责任共担。同时,模块化设计促进代码复用和组件替换,极大提升开发效率和系统灵活度。 此外,模块化构建推动以下范式优先:系统优先于单一应用,接口优先于基础设施,组件优先于容器。

这样的转变意味着企业更加关注整体业务逻辑的灵活组合,而非局限在具体技术框架或部署环境,从而实现可持续的技术演进和业务创新。 从实践角度来看,实现模块化构建需要明确模块边界,制定符合业务需求的接口规范,打造可观测和可控的中间件层。同时,AI代理作为业务逻辑的重要驱动力,其行为必须在系统架构中得到良好封装和限制,保证系统的健壮性和安全性。通过事件驱动的消息机制,各模块之间实现低耦合、高响应的运行状态,满足快速响应和并发处理要求。 模块化系统不仅能适应动态复杂的业务环境,还能有效支持持续集成与部署(CI/CD)流程。组件的可插拔性使得系统能够无中断演进,快速引入新能力或替换过时功能,避免了传统堆栈式切换带来的高风险和高成本。

值得注意的是,模块化构建也影响到企业组织结构和文化。团队需要打破传统职能壁垒,形成跨职能、跨领域的协同网络。每位工程师专注于具体组件的研发、测试与维护,同时与AI专家、业务分析师保持紧密互动。透明开放的沟通机制和统一的监控平台,确保全生命周期的系统质量与安全。 未来,随着人工智能技术的不断成熟与应用场景的多样化,模块化系统的优势将愈发突出。灵活的模块组合能力和智能代理的赋能,将推动形成更加个性化、动态化和智能化的用户体验。

企业能够敏捷响应市场变化,快速实现业务创新,提高竞争力。 总结来看,模块化构建不仅是一种技术架构选择,更是一种推动智能系统变革的战略理念。它要求企业从顶层设计、团队协作、技术实现到安全保障全面转型。拥抱模块化思想,才能在人工智能驱动的新时代脱颖而出,把握未来数字经济的主动权。随着对模块化系统实践的深入探索,更多企业将突破传统藩篱,构建适应性极强、智能协同、高度安全的下一代软件系统。