近年来,随着全球对海洋资源保护和渔业管理的日益重视,世界各国纷纷加强对捕鱼活动的监管和监测。根据国际环境保护组织Oceana最新发布的分析报告显示,中国船队在全球可见捕鱼活动中占据了44%的比重,这一数据不仅显示了中国渔业的庞大规模,也引发了全球范围内对捕捞监管透明度与海洋可持续性的广泛关注。中国作为世界上最大的渔业国家之一,其近远洋渔业发展迅速,拥有超过五万七千艘工业级渔船。通过分析2022年至2024年间全球卫星自动识别系统(AIS)传输的数据,Oceana确认了中国船只在全球海域,尤其是公海和多个国家专属经济区(EEZ)内的高强度捕鱼活动。中国渔船不仅主要集中于本土及周边海域,更遥远至南太平洋、非洲西海岸、拉丁美洲等地,其活动覆盖90多个国家海域,捕捞总时长超过一亿一千万小时,这种跨国远洋作业的规模在全球渔业史上极为罕见。中国的远洋渔业多以拖网渔船为主,这类船只可以大规模地捕猎鱼类和海洋生物,极大提高了捕捞效率。

然而,大规模捕捞也对海洋生态系统造成了不容忽视的压力。过度捕捞使得部分鱼类资源数量骤减,破坏了海洋生物多样性。与此同时,非法、未报告和无管制(IUU)捕鱼问题在中国远洋渔业活动中引发争议。IUU捕鱼不仅削弱了合法渔业经营的公平竞争环境,更威胁全球海洋生态的可持续性。专家们指出,要解决此问题需提高渔业监测透明度,并加强国际合作。同时,有数据表明,一些中国渔船存在使用强制劳动力、人权侵犯等行为,国际社会对此持续关注并呼吁政府采取更严格的监管措施。

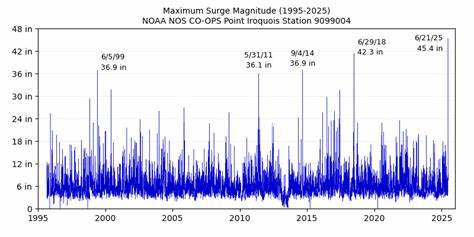

全球捕鱼活动高度依赖于技术手段进行监控,而AIS技术的广泛应用为捕捞活动的可视化提供了可能。中国渔船尽管在数据上传方面已有所配合,但鉴于部分船只可能关闭AIS或更换旗帜,实际的捕捞规模和活动范围可能比公开数据更为庞大。数据分析显示,中国渔船在韩国、台湾、日本等邻近国家海域停留时间尤为集中。此外,太平洋岛国如基里巴斯和巴布亚新几内亚等地的海域也是中国渔业重点活动区域,部分原因是这些国家大片公海区的管理力度有限,为远洋作业提供了便利条件。鉴于全球鱼类资源对人类粮食安全的重要性,中国渔业的影响波及全球生态和经济格局。随着全球人口增长和对海产品需求的不断增加,可持续捕捞与资源合理利用成为各国政府和环境组织关注焦点。

中国作为渔业大国,承载着全球渔业管理的巨大责任,必须推动国内外合作,加强透明度和监管力度。国际社会也在积极倡导渔业透明化,强化对远洋渔业的监控,确保渔获物合法来源。美国进行的调查显示,超过90%的受访选民支持追溯海产品来源、抵制涉及奴役和非法捕捞的海产品进口。当前,推动渔业可持续发展不仅仅是环境保护课题,更牵涉到社会公平、食品安全及国际贸易规范。对于中国来说,建立更完善的船只监测系统、严打违法捕捞行为、保障海上劳动者权益以及参与国际海洋合作,都将是实现绿色渔业发展的关键路径。综上所述,中国在全球海洋捕捞领域的主导地位毋庸置疑,其庞大的捕捞船队和深远的全球活动范围对世界海洋资源产生重要影响。

未来,唯有实现渔业资源的科学管理与国际准则的有效执行,方能保障海洋生态系统的健康与地球人类的粮食安全。随着技术进步与政策完善,中国及全球各方利益相关者有望共创新时代的海洋治理模式,实现海洋资源生态保护与经济发展的双赢局面。