近年来,人工智能技术的进步令人瞩目,尤其是在视频生成领域取得了突破性成果。借助先进的生成模型和深度学习算法,AI视频工具能够快速创建高度逼真的视频内容,甚至包括逼真的角色对话和音频效果。人们开始质疑,我们所看到的视频是否真实,亦或是由机器所伪造?这种真假难辨的局面,正在引发广泛关注与讨论。 传统的视频制作通常需要拍摄、剪辑和后期处理等繁琐步骤,耗费大量人力物力。而借助人工智能,一个简单的提示词或者脚本即可生成完整的视频片段,包含人物、服装、光效,甚至环境音效,极大提升了内容创作的效率。Google的Veo 3等新型AI生成工具,就是这方面的典型代表。

这些工具不仅能够制作病毒视讯内容和讽刺视频,还能伪造涉及社会热点事件如政治骚乱和选举争议的视频,使得信息的真假辨识变得愈发复杂。 在现实应用中,AI生成的视频已经被广泛用于娱乐、广告、影视制作等领域。内容创作者能够通过简单指令快速制作符合需求的视频,极大降低了创作门槛。此外,虚拟偶像或AI网红的崛起,更是体现了人工智能在塑造全新数字形象方面的潜力。然而,这些便利背后也潜藏风险。真实视频与AI伪造视频的界线日益模糊,虚假信息传播的速度加快,给社会信任体系带来了严峻考验。

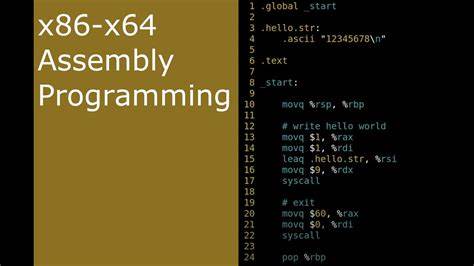

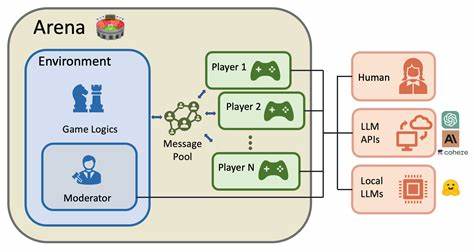

AI视频生成技术仍存在一定局限。例如,生成的视频中显示的文字往往不够准确,出现字符混乱或拼写错误,这成为目前识别AI视频的重要线索之一。同时,部分场景中出现的光线异常、人物动作不自然等细节,也可以作为辨别真伪的参考。但随着技术持续优化,这些瑕疵正日渐减少,未来辨别异常将愈加困难。 近几年,不少网络平台和媒体尝试通过推出真假视频对比测试和互动游戏,提高公众对AI视频的认知和鉴别能力。消费者只有具备一定的媒体素养,理解人工智能生成内容的原理与特征,才能在信息海洋中保持清醒,避免被虚假视频误导。

此外,发展更为先进的AI鉴别工具和完善法律规制体系,也成为遏制虚假视频泛滥的重要路径。 未来,AI视频技术有望结合增强现实和虚拟现实,实现更为沉浸式和个性化的视觉体验。人们不仅能在影片中实时互动,也将享受到定制化、场景化的内容服务。这种转变将极大丰富数字娱乐生态,但同时也要求技术开发者与监管者共同努力,保障内容的真实性和用户的权益。 人工智能视频的革命性进展,既带来了前所未有的创作自由,也提出了严峻的伦理道德挑战。我们正处于信息与技术交织的新时代,真实性的定义正在不断被重新审视。

作为社会成员,每个人都需要增强技术敏感性和批判思维,学会识别和应对由AI技术潜在引发的风险。只有理性看待技术发展,才能充分发挥人工智能的积极作用,推动数字社会健康有序地发展。

![探索Flux.1 Kontext [Dev]在ComfyUI中的日零支持及其为图像生成和编辑带来的创新变革,了解其功能亮点、本地运行优势及实际应用场景,助力开发者和艺术创作者实现高效灵活的创作体验。](/images/09F9D981-FBD2-4BEF-892D-876B51EFB755)