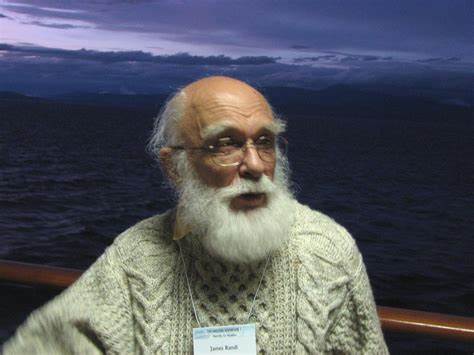

詹姆斯·兰迪,一个在全球享有盛誉的名字,他的形象往往与“怀疑主义”的标签紧密相连。然而,深入了解这位传奇人物的生涯和贡献,却发现他的影响远比表面复杂得多。作为一名著名的舞台魔术师和心理现象驳斥者,兰迪不仅揭露了众多欺诈表演和伪科学现象,也在无意间塑造并限制了公众对“怀疑主义”的认知和讨论空间。他的行为和言论,至今依然在科学界和社会文化中产生争议,并引发了对怀疑主义真正含义的重新思考。詹姆斯·兰迪,本名为兰德尔·詹姆斯·汉密尔顿·兹温格,生于加拿大多伦多,1928年。他原本是一名闻名遐迩的魔术师和逃脱艺术家,以其精湛的技艺和创新的舞台设计闻名,甚至曾为摇滚巨星爱丽丝·库珀设计过模拟断头台的表演。

兰迪在1970年代初期将自己定位为“灵异现象打假者”,开始针对各种自称具备超自然能力的心理术和灵媒进行批判和揭露。他成立了詹姆斯·兰迪教育基金会(JREF),并推出了著名的“百万美元挑战”,企图用高额奖金诱使声称拥有超自然能力者通过科学测试证明其能力真伪。尽管这项挑战在名声上受到广泛认可,但实际上却饱受争议,不少人质疑其真实性和严肃性。兰迪的故事因2014年的纪录片《诚实的骗子》(An Honest Liar)而更加为公众熟知,纪录片展现了兰迪揭露伪科学背后的欺诈行径和其幽默机智的一面。然而,这部电影仅聚焦于他的成功揭秘,往往忽视了他对学术研究领域造成的冷却效应。实际上,兰迪的行为和言论,加剧了超心理学研究在主流科学界的边缘化,令诸如J.B.和路易莎·莱恩夫妇等先驱研究者创建的实验室和研究成果被视为伪科学而遭到排斥。

莱恩研究中心曾经作为美国研究ESP(超感官知觉)现象的重要学术阵地,为心理学领域提供了丰富的数据和科学方法的尝试。兰迪却以其单一的驳斥立场,将这些严谨的学术努力一笔勾销,称其为“骗局”,这种极端的立场驱使媒体和教育教材对超心理学实行标签化,导致年轻学者很难获得公正的资源与机会。与兰迪不同,其他同时代的怀疑论者如马丁·加德纳和雷·海曼,更倾向于持有建设性的批判,给予莱恩等人在实验方法上的努力以肯定,呈现出更为平衡的评价。莱恩本人也拒绝隐瞒负面结果,努力维持科学实验公正性,但兰迪却误导公众,声称莱恩只报告正面结果,抹杀了其严谨的学术态度。兰迪的做法常被批评为“伪怀疑主义”,此概念由社会学者马塞洛·特鲁齐提出,指的是拒绝调查而先入为主的否定态度。兰迪对剑桥大学生物学家鲁珀特·谢尔德雷克的“形态共振”理论进行了不实攻击,公然声称已经对其进行了测试并证伪,但却未能提供任何测试数据和具体证据。

对于媒体和学术界提出的质疑,他则采取推诿甚至虚假的解释,影响了正常的学术讨论氛围。在兰迪的影响下,许多学术机构和科学家逐渐畏惧触碰超自然现象的研究,担心因“被兰迪派”站出来批判而遭受信誉损失。这种环境令许多有志研究超感官现象的后续学者选择转行,或者仅在海外等非主流地区发展。兰迪创立的怀疑主义形象,也催生了一个以网络为战场的“游击怀疑派”群体,这些人在维基百科及各类社交媒体上有组织地修订和攻击涉及超心理学内容的条目,限制普通公众的视角,强化对超自然现象及其研究者的负面印象。多名研究者曾直言,这是对学术历史的蓄意篡改和扭曲。且兰迪旗下的基金会在财政报表上的透明度也遭到质疑,基金会收入的大部分支出用于高管薪酬,而实际用于促进科学教育的经费用量微乎其微,这引来外界对其公信力的进一步质疑。

兰迪甚至在公开访谈中承认,他在“百万美元挑战”中保留“后门”,并非真正期望有人能通过其测试,这无疑削弱了挑战的严肃性和科学精神。兰迪的辩论风格注重激烈的口头攻势和“赢得媒体关注”,他善于将对手贴上“轻信”、“愚蠢”的标签,甚至将复杂的心理现象简化成“骗术”或“幻觉”,这种做法虽然使他获得了大量支持者,却也让科学探讨变得非此即彼,忽视了许多现象的复杂性和多样性。历史学家和物理学家指出,古希腊科学强调理性但缺乏强制共识的机制,导致理论争论常常无法彻底决断。而兰迪及其拥趸恰恰利用这一点,地毯式的批判和重复质疑打压了超心理学家们对科研结论的坚持,使得科学社区中对这一领域的关注逐渐锐减。在当前社会充斥着各种阴谋论、假新闻和分裂信仰的背景下,真正的怀疑主义远比表面简单的否定更为重要。怀疑应该是理性、开放和求真的代名词,而非打压和羞辱异见的工具。

兰迪的遗产提醒我们,单靠激烈的反对声音无法促进科学进步,反而可能阻碍我们对世界的认知边界进行有效探索。尽管兰迪捕捉和揭露了不少表演者的欺诈行为,为公众提供了警醒,他的做法也引发学界和文化层面对怀疑主义的根本反思。如何平衡批判精神与科学开放,是我们未来继续前行的重要课题。莱恩研究中心和少数仍在坚守的超心理学实验机构,代表了那些在兰迪阴影之外坚持科学精神和严谨方法的研究者。他们的存在提醒我们,科学探索从不应因为流行偏见而停滞。只有真正理解怀疑主义的本质,即在怀疑中寻找真理,我们才能超越偏见和狭隘,为人类认识世界打开新的大门。

兰迪虽然已经离世,但关于他的争论仍将继续,成为怀疑主义和科学精神持续演进的警钟。未来的怀疑主义者应从他的案例中汲取教训,坚守理性、尊重多元,不被个人主义和表演欲所左右。真正的怀疑,是对未知保持敬畏,并不断用证据和逻辑检验我们的信念。而非用冷嘲热讽掩盖好奇心。如今我们需要的不只是对“骗术”的惩戒,更是对探索精神的包容与支持。兰迪虽名为“怀疑主义之王”,但他对怀疑主义的极端解读,也无疑摧毁了人们对神秘世界理性对话的可能。

以此为鉴,我们应当努力复兴一种更为公正、开放和批判的怀疑主义文化,使科学与神秘能够并行不悖,共同推动人类认知的边界。

![探索Flux.1 Kontext [Dev]在ComfyUI中的日零支持及其为图像生成和编辑带来的创新变革,了解其功能亮点、本地运行优势及实际应用场景,助力开发者和艺术创作者实现高效灵活的创作体验。](/images/09F9D981-FBD2-4BEF-892D-876B51EFB755)