随着科技的不断进步和资源分配方式的创新,人类社会正在逐步迈入一个被称为“后稀缺时代”的新时期。在这个时代,传统上由于物质匮乏导致的稀缺问题得到了极大缓解,许多基础资源如食物、能源甚至部分物质商品的供应变得极为充足。然而,这种看似理想的状态并没有为人类带来普遍的幸福感,反而引发了新的心理困境和社会问题,这就是所谓的“后稀缺蓝调”。“后稀缺蓝调”是一种在资源丰富条件下出现的集体焦虑和无所适从的心理状态,反映出人们在快速变化的社会环境中面临的适应难题。首先,后稀缺时代的核心特征在于物质资源的极大丰富。自动化技术、人工智能和可持续能源的应用使得生产效率骤增,商品制造的成本大幅降低,食物和能源的供给几乎实现了持续稳定的增长。

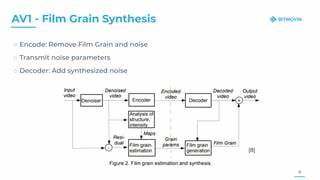

例如,先进的机器人系统协助农业生产,不仅提高了产量,还改善了分配效率,极大地降低了因为食品短缺引起的社会紧张。此外,智能技术的普及使得许多以往需要大量人力的劳动岗位被机器取代,生产的周期缩短,供应链更加顺畅。按理说,这样的技术进步应当增强人们的生活质量,然而现实状况却并非如此。尽管物质极大丰富,人们面对的生活压力并未减少,反而产生了新的焦虑和失落感。一方面,自动化和智能化导致传统就业岗位大量流失,特别是中低技能劳动者在就业市场上的竞争力下降,社会的不平等现象凸显,心理上的无力感和社会归属感的缺失愈发严重。另一方面,随着物质匮乏的解放,人们对生活意义的追寻更加迫切。

然而,传统价值观和生活方式在快速改变的社会环境中往往显得苍白无力,不少人陷入对未来缺乏清晰目标的迷惘之中。心理学研究显示,稀缺状态下人类的目标导向行为较为明确,因为资源的有限性促使人们集中精力进行竞争和创造。而在后稀缺时代,资源的充裕反而导致目标的模糊和动力的减退,人们容易感受到空虚和无意义感。此外,社交媒体和数字技术的普及将人际关系虚拟化、碎片化,增加了孤立感和情绪的波动。虽然技术架构提供了更多交流渠道,但信息的爆炸和碎片化使得人们难以建立深层次的信任和共情,反而增强了社交焦虑。文化层面上,后稀缺蓝调反映出人类社会对于快速发展的技术和观念变迁的适应难度。

人们在享受高科技生活红利的同时,也不得不面对环境失衡、个人价值迷失、社会分裂等问题。信息过载导致注意力资源的紧张,知识焦虑日益加剧,心理健康问题普遍存在。针对这些问题,社会、政府及相关机构正在积极探索新的政策和措施来缓解后稀缺带来的负面影响。教育体系正逐步向创新、批判性思维及终身学习方向转型,旨在帮助个人更好地适应变化多端的社会环境。就业结构优化和社会保障机制的完善也在尝试缓解因自动化导致的失业风险,提升弱势群体的生活质量。同时,心理健康服务的普及成为当务之急,鼓励公众关注精神健康,开展多元化的心理疏导和社会支持。

值得注意的是,后稀缺蓝调所带来的挑战也是推动社会发展的重要动力。一方面,它促使我们反思技术进步的社会意义,促进更为人文和生态的创新方向。另一方面,它激发个体和群体对生命意义和幸福感的重新探索,推动文化、艺术和哲学的新发展。未来的后稀缺社会或将建立在物质丰富与精神充实并重的基础上,实现全面而均衡的发展。总结来看,后稀缺蓝调不仅仅是资源充足引发的简单情绪低落,而是技术变革背景下复杂社会心理现象的反映。理解并直面这一现象,有助于制定更加科学合理的社会政策,激发个体潜力,促进社会和谐。

随着时代进步,人与技术、人与社会的关系将不断重塑,只有以积极、开放和包容的态度,才能迎接后稀缺时代的真正来临,构建更加美好且和谐的未来社会。