机器人技术自20世纪50年代起步以来,历经硬件的不断改进和成本大幅降低,已经在工业制造领域取得了显著成就。工业机器人手臂的普及率稳定,年销售额稳定在数百亿美元。然而,走出工厂,进入仓储、物流、服务业乃至家庭日常生活,机器人普及一直未能突破瓶颈。尽管市场规模估计超过万亿美元,现阶段仅有机器人吸尘器和工业机器人手臂实现了较为广泛的商业应用。为什么机器人普及如此缓慢?其背后的核心瓶颈主要集中在软件技术与适应复杂环境的能力上。过去数十年,无数创业公司和投资巨头涌入机器人领域,投入资金数百亿美元,但多以实验室测试、试点项目为终点。

尤其是在仓库物流、医院配送及室外自动驾驶车等应用场景,机器人尚未实现规模化落地。机器人真正进入日常生活,更是充满技术和商业挑战。软件将机器人带出束缚。机器人硬件比过去任何时候都已先进且成本低廉,但真正让机器人胜任开放环境复杂任务的软件仍欠缺成熟性能。前沿机器人需要具备物理智能,这不仅是对视觉和触觉感知的升级,更包括决策推理、动态环境适应和安全协作等关键能力。传统的“专家系统”依赖规则和固定流程,难以胜任开放环境的多样性。

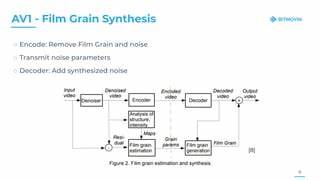

深度学习和大规模数据驱动的基础模型,尤其是类比于语言大模型(LLM)的“机器人基础模型”,正在成为机器人适应性提升的关键突破口。机器人数据难题的严峻。人工智能模型的崛起得益于以互联网文本为基础的海量数据,但机器人领域的“现实世界”数据非常稀缺。不同于仅包含文本的语料,机器人需要处理视觉、触觉、位置传感器等多模态信息,且真实环境中呈现出无穷变数。采集和标注这些数据成本极高,且大规模重复性训练尚不现实。目前行业内正开展诸多数据收集项目,但与语言模型训练所用数据规模相比,仍相去甚远。

此外,机器人在复杂多变环境中的试错昂贵,使得大量模拟仿真成为辅助手段,然而“从仿真到现实”的差距依然难以完全弥合。在无人驾驶领域积累了大量真车道路测试数据,为机器人行业树立了可参考的路径,但其他机器人应用场景的数据积累远远不足。结构化与开放环境的分水岭。从工业制造流水线的“受控封闭”环境,到仓库、物流中心这种“半结构化”环境,再到家庭、医院走廊、室外人群密集的街区这样的“开放环境”,机器人对环境的适应性需求递增。传统的工业机械臂只需执行固定动作,软件系统相对简单且稳定。仓库用机器人则要面对空间中偶发障碍和人的存在,须具备初步的路径规划和避障能力。

开放世界中的机器人需处理不可预期的状况,如杂乱无章的家居环境、人类复杂的社交行为和不可控的交通情况,目前尚无成熟方案。消费者市场的挑战。家用机器人市场的最大成功案例是扫地机器人。Roomba的成功在于聚焦单一需求,减少多功能尝试带来的复杂性。相比之下,过去多款定位为家用“全能助手”的机器人,如亚马逊Astro和佳力科技的Kuri,均未取得商业成功,部分甚至已停产。消费者愿意为解决具体痛点支付费用,但期望机器人能替代人类复杂多样的行为,技术尚未达标。

人机交互、成本定价、稳定性和维护难题依旧是阻碍普及的关键因素。无人驾驶与自动配送的现实写照。无人驾驶汽车作为结构相对清晰的机器人系统,经历了20余年的资本和技术积累才逐步实现商业化。自动驾驶出租车Waymo、特斯拉的自动驾驶辅助系统是行业里程碑。配送机器人尤其是脚边送货机器人则受限于更加复杂的开放环境和法规问题,即使在去年物流和餐饮送货需求激增的疫情期间,亦未能显著提升市场份额。无人驾驶和配送机器人的经验提供了宝贵教训:硬件和初步软件突破不足以支撑大规模应用,数据的多样性和模型的泛化能力才是关键。

新一轮人工智能赋能机器人浪潮。2023年至2024年,机器人AI领域融资激增,数家初创企业和大型科技公司重启或强化机器人相关AI项目,试图打造适合机器人操作的通用基础模型。谷歌DeepMind的Gemini Robotics、Physical Intelligence的𝜋0模型和Amazon收购的Covariant发布的物流型号,均代表了技术攻坚的前沿。NVIDIA Isaac平台及Meta Reality Labs也积极投入机器人软件研发,推动仿真环境和机器人控制系统进步。虽然目前这些模型依旧依赖大量专业操作员的示范和有限的训练数据,但资本和技术共振正在缓慢移除机器人的软件壁垒。遥控与非自主路径依然可行。

对于部分特定领域,逾越软件限制的另一途径是采用遥控机器人。外科手术机器人和国防、工业应用中广泛使用的侦察机器人即以人类控制为核心,避免了自主决策带来的风险。此类产品能够更快实现营收且受监管认可,为机器人产业带来切实的市场收入和口碑积累。投资者视角的机器人未来。机器人市场机会虽巨大,但实现规模化商业化需要技术、数据和资金的多维度投入。投资者应关注以数据和基础软件创新为核心能力的创业公司,同时密切关注在结构化环境如仓库和物流领域以渐进式创新实现收入和市场验证的团队。

远期而言,面向开放环境的通用机器人有望成为颠覆性技术,然而其路径高度依赖大规模的现实世界数据积累和模型能力突破。除此之外,耐心布局遥控及半自主机器人应用可实现早期稳定收益,降低整体投资风险。机器人商业化是理想与现实的博弈。广泛意义上,机器人进入普及阶段尚需7至10年甚至更长时间,整体行业资本投入或达百亿美元级别。类似自动驾驶的进程,机器人需要经历多轮的测试、迭代和改进。每一次试点测试都不仅是销量的增长,更是获取不可替代的现实数据和用户反馈。

未来机器人不只是单纯的“工具”,更将成为智能化合作伙伴,助力人类工作和生活。为了让机器人真正进入千家万户,需要企业、研究者和投资者共同推动软硬件一体化突破,持续解决环境适应性、安全性及价格接受度等关键课题。总的来说,机器人大规模进入日常生活是技术进步和商业模式创新的必然结果。尽管现阶段仍处于积累和初步铺路阶段,但未来机器人凭借AI赋能,有望逐步实现从工业车间到家庭客厅的跨越,带来产业变革与生活方式升级。关注能够突破数据瓶颈和实现通用智能的公司,将是洞察机器人主流时代到来的重要切入口。