科学探索是推动社会进步的重要引擎,而其中蕴含的不仅是公式、数据和理论,更是科学家们在实验过程中积累的丰富经验和技巧。尽管科学论文和实验报告试图详尽描述研究内容,但这些文件往往无法完整涵盖实验中的细节和隐性知识。众所周知,许多“操作诀窍”没有被记录下来,它们存在于科学家们的脑海和实践中,而这种隐形艺术正是科学成功的关键所在。近日,一个名为PRISM的创新工具引发关注,它有望打破这一桎梏,帮助科学界保存和传递那些难以用文字表达的实验细节,实现实验室实践的数字化和智能化。科学文献的局限和隐形知识的价值科学论文以结构化和标准化为目标,强调结果的准确性和再现性,然而在撰写过程中,不可避免地遗漏了一些细节。实验步骤中的“轻轻搅拌”“观察颜色变化”等描述极具主观性,依赖于实验者的经验和判断力。

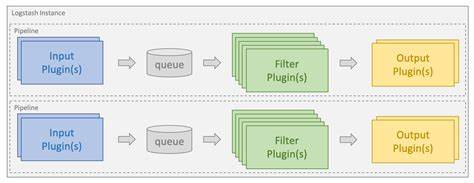

不同实验条件、设备光线和环境噪音等因素,也可能导致相同描述产生不同的理解。这些微妙的操作和观察标准无法简单用文字传递,形成了科学传播中的鸿沟,限制了新手快速掌握技能和实验的有效复制。隐形知识的缺失不仅影响实验的重复度,也阻碍了科学创新的效率。科学家们往往花费数月甚至数年时间,通过反复试验和师徒传承,掌握抽象的实验技巧。显然,传统的纸质笔记和文本记录方式难以满足跨实验室和跨学科的知识传递需求。PRISM的创新之处和工作原理为了捕捉实验中的隐形艺术,硅谷创新企业Cultivarium推出了PRISM(Protocol Recording for Improved Scientific Methodology)系统。

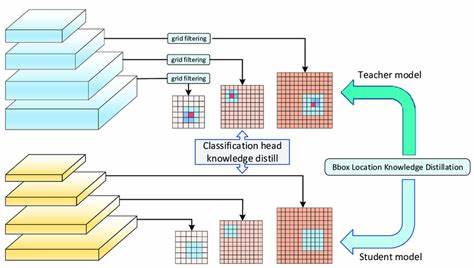

该系统利用先进的大型语言模型(LLM)结合音视频数据的多模态技术,实时记录科研人员在实验室的操作过程。科研人员配戴特制智能眼镜,录制实验全程的视听信息,同时语言叙述关键操作步骤和观察细节。PRISM后台通过AI算法对数据进行分析和处理,将这些自然语言和视觉动作同步转化成结构化的实验协议文本,并生成对应的视频步骤。最终用户既能阅读详细协议,也能通过视频直接观察细节操作,系统还会提醒遗漏信息,保证记录的完整性。这种融合多感官记录和智能处理的方式,突破了传统文本记录的限制,让操作者的手势、视觉判断等隐性知识以更丰富直观的方式被保存并传递。具体应用场景和价值在包含数百种微生物样本的复杂环境下,Cultivarium团队发现不同实验室对相似实验内容的操作方法存在显著差异,且很多经验和技巧未能发表或详细公开。

PRISM帮助他们加速了工作流程,实现技术的快速升级和传承。对于非模式生物研究者,PRISM帮助其克服经典方法无法适配的难题,提供个性化和可复现的操作指导。除此之外,PRISM具备显著的教育意义,传统实验技术往往依赖师徒口授和示范,学徒很难通过单纯文字材料获得直观感受。PRISM的影像协议将培训效果大幅提升,使学生无需面对面指导即可学习到专家的精确技巧。它还对提升科学合作和研究再现性发挥重要作用,使不同团队之间能够共享可靠的、详尽的实验操作数据,减少因理解差异导致的失误和效率损失。人工智能赋能科学研究的未来科学家们不仅希望自动化重复性任务,更希望利用AI参与真正创新研发。

PRISM所采集的图像、音频和文本数据,为机器学习模型提供了宝贵的训练素材,使AI系统未来能理解操作细节、监控实验进度、自动调整流程。这样的智能助手能够识别实验异常,判断实验进展,甚至提出新的实验设计思路,从根本上提升科学研发的创新能力。通过记录真实实验过程中的失败、调整和直觉判断,PRISM使机器学习建立在更全面的数据基础之上,而非仅仅依赖发表的成功结果,避免了文献偏差带来的局限。合作与发展前景作为公益性质的科研机构,Cultivarium积极寻求全球科研团体和机构的合作。PRISM目前仍处于早期测试阶段,期待来自不同领域的研究者、教育者和数据科学家的反馈,以拓宽应用范围,优化功能设计。通过合作,可以将PRISM推广至更多挑战性实验领域,促进科研方法的标准化与智能化。

这将为科学教育改革、跨学科协作和科学传播注入新的活力。总结科学实践远不止数据和结论的堆砌,实验室中蕴藏的经验艺术同样不可或缺。以PRISM为代表的AI驱动工具正逐步填补知识传递的盲区,使科学方法更加透明、可重复和高效。未来,科技的进步将在机器与人类智慧的协同下,推动科学从“看不见的艺术”向“可见的科学”转变,开辟前所未有的发现空间。科研者、教育者和技术开发者携手共创智能实验室新时代,推动科学探索走向更宽广的未来。