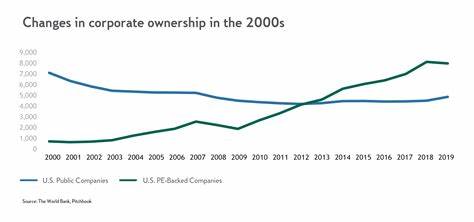

近年来,私募股权在英国经济中扮演了愈加重要的角色,数以百万计的英国人如今在这些资本巨头控股的企业中工作。表面上看,私募股权带来了投资和活力,吸引了全球资金进入英国。然而,事实背后则隐藏着一系列结构性问题和负面影响,这些影响正在逐步削弱英国的基础设施、公共服务质量以及社会公平。这种由短期利润驱动、债务加杠杆操作引导的经营模式,逐渐暴露出对国家长远发展的破坏性。 私募股权对英国水务行业的影响尤为显著。以伦敦的泰晤士水务公司为例,2006年被澳大利亚知名私募股权集团麦格理收购后,其债务规模从32亿英镑飙升至100亿英镑,负债率也从1991年的4%飙升到今天的70%左右。

与此同时,数十亿英镑以股息的形式流向股东,基础设施的投入却未见相应增长。水质污染事件屡次发生,环境监管机构Ofwat几乎未曾对其采取实质性惩罚。私募股权操控下的水务企业通过复杂的贷款结构和避税流程,将利润最大化,但代价则是水资源的持续恶化和服务质量的下降,甚至引发了是否需要国有化的公开讨论。这种资本大鳄利用债务重组攫取现金流的行为,不仅危及民生,也让英国的公共资源变成了股东赚取暴利的工具。 除了水务企业,私募股权对英国交通运输部门的影响同样令人担忧。麦格理集团拥有的怀特林克轮渡公司便是一个缩影。

借助高杠杆融资,公司大幅提高票价,同时削减服务频次和更新投资,给公共交通用户带来了沉重负担。这种模式显示私募资本往往将公共服务看作现金流机器,而非社会责任的承担者,导致重要基础设施无法满足民众需求,陷入恶性循环。 而私募股权在社会福利领域的渗透,则更加凸显其弊端。儿童和老人护理机构成为资本运作的重点对象,过去五年中儿童护养机构的私募占比翻倍,相关公司的利润率高达20%以上。高昂的护理费用、服务质量的参差不齐,反映出私募对经营利润的极端追求。这些企业普遍提升账面利润,通过精简员工福利、缩减人员配置以及压缩服务成本,极力挤压运营空间,确保利润最大化。

然而,这往往以照护质量受损为代价,让依赖这些服务的弱势群体的生活质量下降。地方政府对此束手无策,预算压力不断加大,社会保障体系日趋脆弱。 同样令人震惊的是,私募股权利用“售卖再租赁”策略收割公共资产。例如英国养老护理巨头Southern Cross,私募公司将资产售出后继续租用,借此套现巨额资金。当经济遇冷、服务需求上涨时,企业无力偿还债务,导致破产,最后由政府和社会承担救助成本。此类案例不仅暴露了私募资本短期行为的风险,也引发了对公共服务商业化的深刻质疑。

私募股权极端依赖高杠杆操作,将债务负担转嫁给被收购企业,本质上是在用企业自身资产和现金流撑起股东收益。这种“用债务买债务”的策略,使得许多企业背负沉重债务,抵御经济波动能力弱,经常陷入破产边缘。此外,这种模式通常伴随员工大规模裁员、供应商讨价还价和资产剥离,导致企业长期竞争力下降,行业生态恶化,经济效益并不持久。 税务规划亦是私募股权“大师级”的操作。通过复杂的结构设计和跨国避税安排,许多私募控股企业实现了极低甚至零的企业所得税缴纳。例如,拥有盖特威克机场的私募股权集团利用买断贷款的税务抵扣机制,六年间无需缴纳任何企业税。

此举不但削减了英国财政收入,也加剧了公众对大资本逃税避税的愤怒和不满,影响社会公平感。 具体案例中,私募股权“贷款变所有权”策略屡见不鲜。沉陷于财务危机的南约克郡床垫制造商Silentnight在被美国私募资本HIG集团控制期间,经历了典型的资本操作。集团先给予债务支持,随后突然撤信贷,导致公司破产管理,最后由HIG重新收购。此间,员工养老金削减达到三分之一,约5,000万英镑损失转嫁给国家养老金保障基金承担。尽管私募股权集团未承认责任,却通过此操作实现了资本利益最大化,社会代价则由普通员工和政府买单。

私募股权对于英国社会结构和传统概念也造成冲击。曾经家族世代拥有的英格兰小村庄Littlebredy被一家私募公司整村收购,居民被迫搬迁,公共设施关闭,村庄或将转型为奢华度假村或会员制俱乐部。传统社区被资本化、商品化,居民的生活和文化传统被忽视,社会连带感被削弱。私募资本进入的领域越深,公共空间和公共利益被私有化的趋势愈加明显。 尽管部分私募股权确实能够带来企业整合和扩张的成功案例,如Pret A Manger经历的投资扩张,但整体来看,更多的私募企业操作是短视的利润收割,忽视了企业的长期发展、员工福祉及客户体验。资本市场中存在的“零和游戏”心态使得资本方优先考虑快速退出和收益最大化,而非承担社会责任和可持续发展使命。

这种私募股权盛行的资本运作模式,引发了对英国监管政策的反思。监管机构Ofwat未能有效防范高杠杆和资本抽走行为,地方政府对社会服务采购缺乏有效监管,税收制度未能遏制跨国避税行为。英国政府和政党开始考虑废除传统监管机构、加强公共部门投资和国有化相关企业的可能性,试图遏制私募资本对关键基础设施和社会服务的掠夺。 私募股权对英国经济结构的影响还表现在对就业和供应链的冲击。通过裁员和削减开支,私募企业往往制造就业不稳定,员工工资增长停滞,劳动权益被削弱。供应链被压价,许多小型供应商难以为继,经济链条被切断或弱化。

这不仅降低了整体经济的韧性,也加剧了社会不平等和区域发展失衡。 总结来看,私募股权作为一种以资本收益最大化为核心的经济力量,虽然在一定程度上推动了资金流动和企业交易,但其典型的高杠杆买卖、利润抽离和税务优化等操作,已对英国社会的基础设施、安全网和环境造成了深重的伤害。环境污染的加剧、公共服务质量的下滑、社会资源的掏空,都成为私募股权背后资本收割的恶果。面对日益扩大的问题,英国社会亟需重新审视私募股权的合法性与社会责任,将公共利益置于资本利益之上,建立更加公平、可持续的经济模式,以避免被短期利润驱使的资本逐步吞噬国家的未来。