氢作为宇宙中最丰富的元素,平时以分子氢(H2)的形式广泛存在,自然环境中表现为无色无味的气体。然而,当氢元素在极端高温高压条件下发生变革时,会进入一种全新的物质形态——金属氢。这一物质状态最初由物理学家尤金·维格纳和希拉德·亨廷顿在1935年提出理论预测,预示着氢在近乎数百万个大气压的压力下将展现出金属性,即具备良好的导电能力。金属氢这一概念不仅丰富了人类对物质状态的认知,还点燃了科学界对突破常规界限的探索热情。金属氢的研究被称为“高压物理的圣杯”,象征着科技与理论的前沿领域的挑战与希望。金属氢在理论上的压强门槛最初被设定为约25吉帕,然而随着研究的深入,高级计算和实验数据将其门槛推升至约400吉帕,这一数字相当于近400万倍地球大气压的压强。

如此巨大的压力要求给实验室的制造和测量设备带来了极大考验,因此直接制造并稳定存在的金属氢仍是极具挑战性的科学难题。除了被预测为固态金属外,金属氢在一定压力范围内还可能以液态金属的形式存在。液态金属氢的存在为理解巨型行星内部结构提供了关键线索。以木星和土星为代表的气态巨行星,其深层高温高压环境极有可能存在液态金属氢,这种物质形态被认为是这些行星强大磁场生成的根源。液态金属氢的超导性、超流性等量子特性,也使得其成为物理学研究的重要对象。液态金属氢甚至可能表现出介于液态和固态之间的中间态,一种被称为“超固态”的奇异相态,这种态具有独特的量子流动性而不完全破坏晶格结构,引发了对量子流体新形态的深刻探讨。

金属氢最令人瞩目的性质之一便是其可能的高温超导特性。早在1968年,物理学家尼尔·阿什克罗夫特提出,金属氢或许能够成为在室温下实现超导现象的材料,这或将掀起超导技术的新革命。此理论基于电子和晶格振动的强耦合效应,意味着在某些压力和温度条件下,金属氢的电阻可降至零。若能实现,这将彻底改变能源输送、磁悬浮交通及量子计算等领域。金属氢的潜在应用远不止于物理研究,其作为火箭推进剂的能力尤为引人注目。金属氢在分解转化为普通氢气分子时释放的巨大能量,理论上使其比现有化学推进剂拥有多倍的比冲值,这意味着火箭发动机能够以更高效、更强大的推力工作。

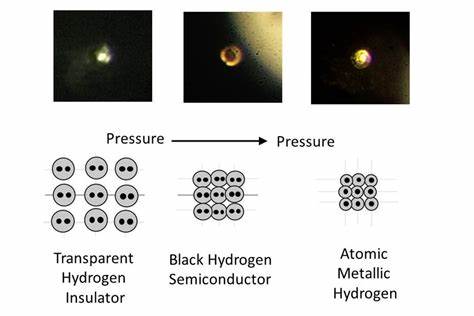

然而,金属氢的高反应热(超过6000开尔文)也带来了工程材料所难以承受的极端挑战,为实际应用策划设计提供了巨大难题。目前科学家们正着力探索将金属氢与水或液态氢混合使用的可能性,以调节反应温度,从而实现更安全且高效的推进体系。制备金属氢的实验技术经历了多次飞跃。从1996年利用冲击波压缩液态氢首次获得短暂的金属性态,到2008年和2011年科学家借助激光加热和静态压缩手段在不同程度上观察到液态金属氢的迹象,实验过程不断逼近理论预测。2016年,哈佛大学的研究团队宣布在实验室条件下成功合成固态金属氢,这一消息引发了全球科学界的强烈关注和热烈讨论。然而,由于实验可重复性和金属氢稳定性问题,该成果至今尚未被完全确认和广泛接受。

随后的研究亦发现,金属氢可能在常压下不具备稳定的亚稳态存在,这意味着其一旦压力解除便迅速回归普通氢的形态。除了纯氢体系外,科学家们还研究了氢与其他元素尤其中锂的合金体系。锂合金化被证明有助于大幅降低氢实现金属态所需压力,这一发现为发展实用型超导材料和新型能源材料开辟了新方向。近年来,一些氢化物化合物如AcH8、LaH10显示出接近甚至超越室温的超导转变温度,激发了对类似材料的设计和探究。金属氢的研究不仅限于地球实验室,也与天文和行星科学紧密相关。巨行星内部极端环境中存在的大量液态金属氢,影响着行星的磁场、热传导和结构演化。

通过对金属氢物理性质更准确的把握,科学家能够更有效地解读行星的磁场数据和内核组成,不断丰富我们对宇宙行星系统的理解。当前,金属氢的实验制造技术主要依赖于钻石砧细胞的静态高压,以及Z机等高能密度物理装置的冲击波压缩方法。尽管取得了诸多关键进展,但面对如此高压下材料的测量难度和对稳定性的控制,科学家仍面临诸多难题。未来,随着纳米技术、高精度测压和低温技术的突破,金属氢的研究有望进入新的阶段。总结而言,金属氢作为元素氢的一种极端物态,不仅挑战了人类对物质相变的传统认知,更连接了基础物理学、行星科学与未来能源技术的发展前沿。它的制备实现和稳定存在,将为超导体研究、深空推进、量子流体学等注入强大动力。

虽然目前金属氢尚未成为日常应用的材料,其研究无疑激励着科学界不断探寻宇宙与物质的奥秘,为未来科技革新奠定坚实基础。在科学航程中,金属氢正以其迷人的物理特性和广阔应用前景,照亮未知世界的道路,期待着被进一步揭示和应用的那一天。