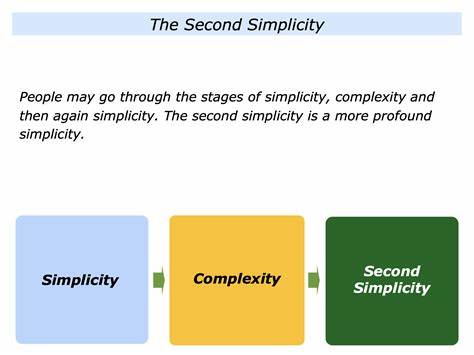

建筑作为人类文明的重要组成部分,一直以来都承载着功能性、美学和文化传承的多重使命。在现代社会,建筑不仅仅是简单的居住或使用空间,更是城市生态系统中的关键节点。随着科技的进步和设计理念的变革,建筑领域出现了许多创新方式,其中“自组织”作为一种自然界常见且高效的运行机制,开始被越来越多的设计师和研究者关注。然而,现实中的许多建筑项目却普遍存在着自组织缺失的问题,制约了建筑发展的潜力和适应性。采用自组织机制,建筑系统能够实现更高效的资源分配,更灵活的空间适应以及更强的环境响应能力。自组织指的是系统内部各单元在没有中央控制的情况下,通过局部交互和反馈机制实现整体有序运行的过程。

这种机制在自然界中非常常见,从蜂群集体协调飞行到细胞水平的自我修复,都体现了自组织的力量。然而,在建筑设计和施工中,自组织的实施并不普遍,往往依赖高度集中和流程化的管理方式,导致建筑系统的刚性和单一性,缺乏适应环境变化的能力。造成建筑领域自组织缺失的原因多种多样。首先是传统的设计流程习惯于线性和顶层规划,缺乏充分的反馈循环,难以形成动态调整。其次,建筑材料和技术的限制也影响自组织机制的应用,许多传统材料不具备足够的智能化和适应性。再有,监管规范和标准的统一性要求也让创新设计难以得到充分试验空间,使得建筑项目更多偏向安全、规范和标准化,忽视了系统灵活性和自适应能力。

此外,建筑项目的利益相关者众多,包括开发商、设计师、施工方以及最终用户,彼此之间的协调与沟通不畅,也使得自组织机制难以顺利推行。一旦系统中的信息流动受到阻碍,整体协调性就会大受影响,从而导致设计与施工的脱节,影响最终建筑产品的质量与性能。自组织缺失对建筑的影响尤为深远。缺少自组织的建筑体系,其空间布局往往缺乏灵活性,难以适应用户需求的变化和环境的动态演变。建筑生命周期内的维护和更新也更加困难,延长了使用成本和资源消耗。与此相反,具备自组织能力的建筑能够自我调节能耗、优化结构功能,提升环境舒适度,甚至实现一定程度的自我修复,从而减少人为干预和运营成本。

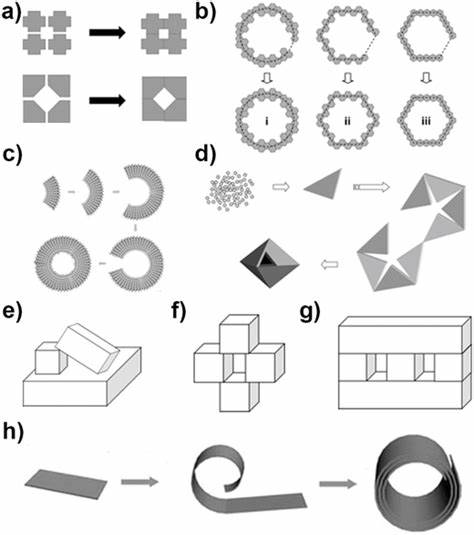

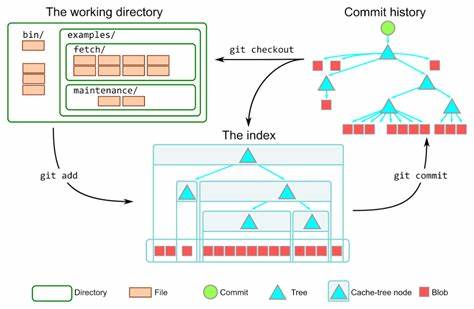

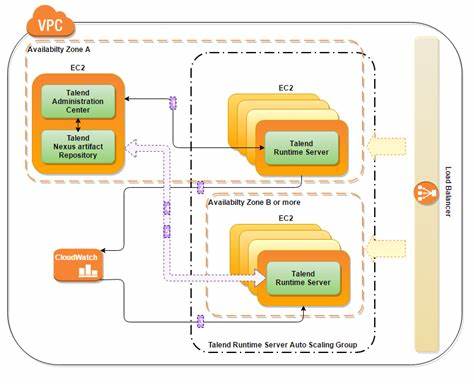

面对这些挑战,建筑行业正在逐渐探索引入智能技术与自组织原则的结合。数字化设计工具、传感器网络、物联网以及人工智能的应用,为建筑系统提供了实时数据反馈和自我学习能力。通过这些技术,建筑能够根据环境变化自动调整通风、照明、温度等参数,实现动态的空间管理。此外,模块化设计和可重构结构同样是实现自组织建筑的有效手段。模块化单元能够在不同组合和空间中灵活调整,回应功能需求的变化,而可重构结构则可以通过机械或电子控制实现建筑形态的改变,使其更好地适应环境和用户需求。社会层面的推动也不容忽视。

现代城市建设更注重参与式设计,鼓励最终用户和社区成员直接参与建筑规划和运营管理过程,这无疑增加了系统内部的信息交流和反馈,有助于形成更加自组织和适应的建筑生态。同时,政策制定者也开始关注建筑的可持续发展,推动绿色建筑认证和智能建筑标准,为自组织建筑的推广创造制度保障。当然,建筑中的自组织机制并非完全依赖技术,同样需要设计理念的升级和交叉学科的融合。生态学、系统科学与建筑设计的结合,能够启发更多符合自然规律的建筑策略。通过模拟自然界自组织系统的运作模式,设计师可以构建出更具生命力和韧性的建筑体系。在未来,建筑业很可能会成为一个高度复杂的、动态互联的生态系统,不仅仅是静态的物理结构,而是活跃在环境和社会中的智能体。

这将促进建筑与城市环境的深度融合,实现资源的最佳利用和环境影响最小化。总结来看,建筑领域自组织的缺失显著限制了其创新能力和适应性。解决这一问题需要技术、管理、设计理念与政策的多维度协同推进。智能化技术的引入、模块化设计的普及以及参与式设计的推广,是迈向自组织建筑的重要步骤。唯有如此,建筑才能更好地响应快速变化的社会需求和环境挑战,迈向更加可持续和高效的未来。