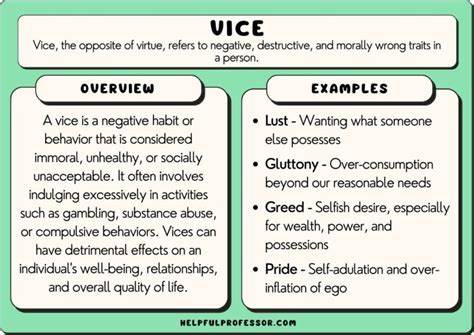

在解决复杂问题时,很多人习惯性地遵循传统美德,比如尽职尽责、细致严谨、按计划执行。然而,当面对所谓的“棘手难题”(wicked problems)时,过度追求完美和严格不仅使人疲惫不堪,还可能使任务变得不可完成。所谓棘手难题,特点在于问题没有清晰的定义,目标时常变化,解决方案并非单一且明确。面对这类问题,持有传统美德的态度无法保证进展,反而可能束缚探索和创新。本文围绕懒惰、急躁、傲慢与自我保护四大“有用的恶习”,展开探讨这些非典型品质如何帮助我们更有效地应对复杂难题。 首先,懒惰或许会令人误解,但在应对复杂问题时却可能是一种智慧选择。

过度纠结于某个难以解决的关键问题,常常导致停滞不前。此时,学会放弃对该问题的细节纠缠,适时调整目标或假设,比无休止追求“完整答案”更具实效。换句话说,懒惰让我们懂得取舍,避免陷入“完美主义陷阱”,从而节省精力和时间,转向更有意义的方向。例如,将原本计划评估“最佳慈善项目”缩小为“依据有限且不完美标准挑选的可行慈善方案”,就是懒惰策略在思维上的体现。通过假设重新表述,我们能为复杂问题找到更可执行的切入点。 其次,急躁似乎是多数职场人士的“天敌”,因其常使人草率行事,但在复杂问题解决里,适度的急躁反而是推动思考转变的重要力量。

急躁促使你打断自己,跳出当前深入的细节研究,审视整体方向。比如,当专注于某个看似繁杂的研究时,急躁可以促使你问自己:“我研究这些内容的核心目的是什么?它和整体目标的关联程度如何?”通过这种自我打断,可以避免陷入细枝末节或无用功,更早发现更高效的路径。这种跳脱式的思维调整让工作更具动态灵活性,快速适应变化或发现前进方向的错误。 第三,傲慢在此语境下,并非贬义,而是指建立对成果和价值的坚定信念。在面对无法穷尽且充满不确定性的问题时,保持内心的“有用傲慢”就显得弥足珍贵。解决这类题目的人常会因为难以找到完美答案而产生自我怀疑,比如“我的工作是不是没用?”“这不就是一堆猜测和假设吗?”这种怀疑会侵蚀动力,阻碍持续投入。

相反,试图保持一种认知:即便答案含有不确定性,但你的观察和分析已经具有价值,并为未来探索提供了方向。它是一种心理自保机制,帮你度过焦虑和迷惘,坚定你继续写作或研究的信念,从而推动问题的渐进式解决。 最后,自我保护体现为面对压力和困难时,适时降低期望、减缓速度、退一步休整。棘手难题的复杂性意味着项目进度往往难以预测,甚至可能遥遥无期。在这样的环境下,倾尽全力冲刺所谓“英雄式”的生产力,往往适得其反,不仅消耗精力,还容易陷入倦怠和情绪崩溃。自我保护的智慧在于学会“慢跑”而非“冲刺”,每天哪怕只进展一点点,保持节奏,更容易在长远坚持下来。

此外,调整心态,接受偶尔的挫折与停滞,是养成可持续工作习惯的关键。比起苛责自己不够勤奋,给予心理宽容反而更能在复杂、有变数的任务中坚持到底。 上述四大有用恶习互为补充,共同构建应对棘手问题的心理策略体系。它们帮助我们跳出传统的思维框架,以更灵活和适应性强的方式前进。除了心理策略,实际工作中也建议采取具体方法辅助。比如完整且可动态调整的论证提纲,有助于快速调整研究方向和策略,避免陷入无止境的“盲目探索”;定期中断自我检查,重新评估进度和目标的可行性,有利于有效切割复杂任务;与同行或管理者频繁沟通,获得外部的反馈和视角,降低认知盲区和情绪负担。

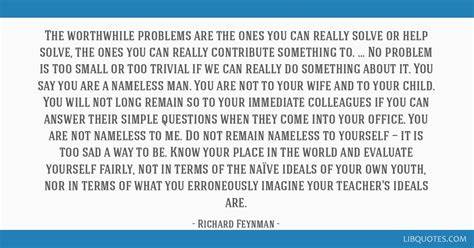

应对棘手问题还要求我们承认不确定性和有限认知。期望“彻底解决”此类难题是不切实际的,相反,目标应是推动问题的理解逐步前进,产出“现时最优解”或“最佳可用答案”。这样既避免过度追求理想化的严谨,也避免“研究无底洞”导致的进度停滞。像GiveWell那样的经验表明,能够经受10小时程度的外部批评检验,回应基本质疑,即达到了对大多数人较高的认知强度门槛。达到此层次后,团队和支持者的信心显著增强,项目效能提升。 此外,面对棘手问题时,培养“敢于提出问题但不急于立即解决”的能力也极为重要。

许多成功项目会设立“后续调查问题”清单,将不确定环节或复杂细节暂时搁置,留待将来更有条件时再深挖。这样既保证目前研究进度,又为未来优化预留空间,避免陷入毫无止境的追究。 在日常工作和个人项目中,借鉴这些有用的恶习意味着要减少固守形式和计划的束缚,拥抱不完美和不确定,接受逐步摸索的节奏。它挑战了传统关于工作效率和成果的认知,强调灵活、及时调整及心理韧性的重要性。通过实践这些策略,我们不仅能更好地管理自身精力和焦虑,也能推动更合理的项目规划和执行,从而在复杂而模糊的现实面前获得真正的进展。 总之,面对深奥而悬而未决的问题,传统的美德如严谨性和勤奋固然不可或缺,但适时拥抱懒惰、急躁、傲慢以及自我保护这些“有用恶习”,才能更好地平衡理想与现实,突破认知困境,实现持续前进与创新。

掌握并善用这些策略,将使研究者、决策者及所有面临极难挑战的人士具备更强的适应力与创造力,推动问题解决向更高效和可持续的方向发展。