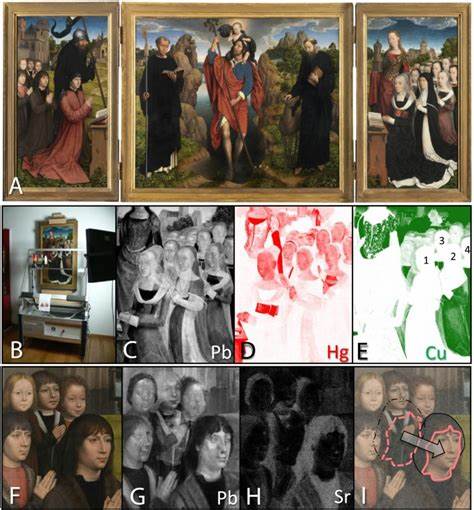

历史绘画作为文化遗产的重要组成部分,承载着丰富的艺术价值和历史信息。然而,随着时间推移,绘画作品难免会出现退色、褪化甚至损坏,传统的人工修复方式有其局限性,难以全面呈现原作的面貌。近年来,高光谱扫描技术的兴起为古代颜料分析和绘画复原注入了全新动力。这项技术不仅帮助研究者深入了解颜料的成分和绘制工艺,还为数字化修复和再现古代绘画提供了前沿工具。高光谱扫描作为一种结合了成像与光谱分析的技术,能够在多个波段内捕捉材料的光反射和吸收特性,从而精准识别颜料的化学组成和物理状态。它通过获取光谱数据,实现对绘画区域的逐像素分析,使得艺术品内部的颜料信息得以无损揭露。

譬如,研究团队利用这一技术对十七世纪荷兰绘画大师约翰内斯·维米尔和滨斯特·范·洛克等人的作品复原,采集了丰富的颜料光谱数据,进而重建了绘画中细腻的色彩层次。通过高光谱扫描获得的数据,专家能够量化颜料层的厚度、混合比例及其随时间的变化情况。这为判断艺术品的历史状态及其修复需求提供科学依据。相比传统的显微分析或化学取样,高光谱扫描具备非破坏性、高分辨率和空间精准度等显著优势,适合脆弱且珍贵的艺术品研究。此外,利用先进的算法和模型如Kubelka-Munk模型,研究者能够对颜料混合和覆盖关系进行仿真,进一步理解古代绘画的制作技巧。这些模型根据光的吸收和散射特性,模拟颜料层的光谱表现,辅助艺术家和科学家推断颜料配方及绘制顺序。

数据集的建设同样是推进该领域发展的关键环节。以荷兰代尔夫特理工大学的CGV研究组为例,他们收集了包含九幅历史绘画复原本和十种古典颜料样本的高光谱扫描数据,数据涵盖了从单一颜料到多层绘画阶段的多维信息。这些数据不仅支持学术研究,还促进了计算机图形学在颜色再现与图像编辑方面的应用。通过开源共享代码和数据集,研究团队推动学界与业界对绘画颜料分析方法的标准化与多样化探索。科学家们开发的绘画工具包可以方便地对高光谱数据进行校准、拼接、光谱转换与颜料分解,提升了数据处理的效率和准确性。同时,开放的数据资源也为色彩科学、文化遗产数字化保护和沉浸式艺术体验创造了更多可能。

高光谱技术在识别颜料类型方面的表现尤为突出。不同颜料具有独特的光谱特征,能够被精准区分,即使在颜色极为相似的区域也不例外。这个能力极大地推动了假画鉴定、创作工艺分析及艺术品真假判定,维护艺术市场的健康与诚信。高光谱扫描技术还有效支持了绘画修复师的工作。通过定量分析颜料退变现象,修复方案可以更有针对性地设计,避免过度修复或损害原作。同时,有助于确认那些隐蔽层及底层颜料,使艺术修复不仅依赖视觉,还依托数据科学。

在计算机图形学领域,这些数据和技术促进了虚拟再现与增强现实的创新。数字复制不仅还原色彩,更通过光谱信息让用户感知颜料材质和质感差异,极大提升了数字艺术展示的真实感和沉浸感。借助机器学习等先进方法,高光谱影像的解读和应用更趋智能多样化,诸如自动化颜料分类、缺损检测与图像增强等技术日渐成熟,助力博物馆和艺术研究机构科学管理与公众教育。尽管高光谱扫描带来了诸多便利,研究中仍面临挑战。例如,涉及厚涂层颜料时,光谱信息可能受到多层结构混合的影响,增大了解析难度。此外,某些扫描环境如玻璃保护层的存在,需要额外考虑光学干扰因素。

为此,研究者正不断优化硬件设备和分析算法,提升信噪比与空间分辨率,推动多模态技术结合以获得更全面的艺术品数据。未来,高光谱扫描技术与材料科学、化学分析方法的深度融合,将进一步完善对历史绘画的解读。结合三维成像、红外反射成像等技术多维数据,有望从结构、材料和工艺全方位揭示艺术品密码。数字艺术保管和复制也将迈向跨学科创新,为全球艺术文化遗产保护注入科技活力。总的来说,高光谱扫描技术的推广与应用,不仅深化了我们对古典艺术品颜料体系的理解,也革新了文物修复、艺术鉴定与数字化保存的方式。通过开放数据和先进工具,研究者、修复师及数字艺术家共同打开了通向艺术微观世界的大门,赋予历史名画新的生命。

随着技术的不断进步,高光谱扫描必将成为现代艺术技术与文化遗产保护领域不可或缺的重要力量。