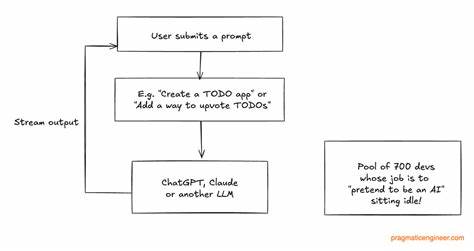

近年来,人工智能技术的迅猛发展吸引了大量投资与关注,许多创业公司纷纷涌现,试图在这波技术浪潮中占据一席之地。作为一家备受瞩目的人工智能初创企业,Builder.ai曾因其创新的“Natasha”代码生成平台和人工智能驱动的应用开发解决方案而广受期待。然而,在其破产消息传出后,坊间流传出一则备受争议的说法:Builder.ai被指控使用700名印度工程师假装是AI,从而误导客户,并在业务中伪装成所谓的“人工智能”产品。这一看似骇人听闻的指控引发了媒体和社交网络的广泛热议,但众多内部工程师的声音则揭示了事情的复杂性和真相。本文旨在梳理该事件的始末,解析Builder.ai的真实技术情况,并还原围绕“700名工程师假装AI”的误解根源,同时探讨人工智能与人力协作的现实问题。Builder.ai究竟是怎样的一家公司?它的核心产品——“Natasha”平台,是如何运作的?实际上,Builder.ai自2021年即推出了“Natasha”这个“个人应用构建者”,该平台以一种创新的方式运作:用户提交他们的应用开发理念,系统通过预设的模块化组件、代码生成以及人工智能辅助的自动化流程,帮助完成应用开发。

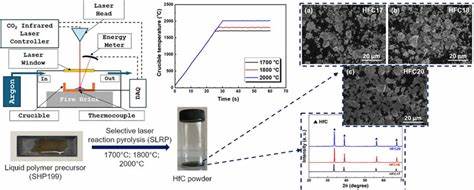

随着技术的进步,Builder.ai逐步将大型语言模型(LLM)如GPT和Claude整合进代码生成和测试环节,从而实现了较为自动化的应用制作流程。这些技术突破显著提升了开发效率,使得团队无需手工完成所有程序编写工作。同时,Builder.ai的团队并非仅为“700名印度工程师”构成。在其业务结构中,核心的AI研发团队约有30人,其中主要集中在英国,印度也有约3名工程师参与其中。与此同时,Builder.ai还依托大量外包资源,合作伙伴遍及越南、罗马尼亚、乌克兰、波兰及印度等多个国家,雇佣了数百名工程师为客户提供定制软件开发服务。正是这种混合模式导致了对公司资源和技术实践的误读。

一些媒体将这一切简单解读为“700名印度工程师假装是AI”,并断章取义地宣称公司利用人力代替AI进行编码,这与真实情况有显著出入。要理解为何“人类工程师”为AI服务而非“假装成AI”,还要从技术实现和服务模式的层面进一步探讨。Builder.ai的AI产品,如Natasha CodeGen,真正依托的是基于现代大型语言模型的自动代码生成和测试方案。开发者们利用这些先进模型来规划编码步骤、自动生成测试用例并进行测试驱动开发,只有当代码通过测试后,才会提交拉取请求(PR)。团队积极构建和维护内部测试基准,以便不断选择和集成最佳的语言模型,确保代码质量与生成效率。显然,这样的研发模式远胜于“700名工程师偷偷打代码”的暗箱操作。

反而是,Builder.ai采用内部开发的集成开发环境(IDE)来辅助外部工程师群体高效协作。该IDE不仅集成了人脸识别以核实开发者身份,还配备了流量监控和防欺诈系统,以防止外包开发过程中出现的虚假工作行为。虽然曾有管理层坦言,外包网络中对工时的欺诈行为曾造成不少困扰,但这与“制造虚假AI”的指控性质并不相同。 Builder.ai遗憾地陷入破产,背后更主要的原因是财务数据造假和经营不善。根据多方报道,公司的收入数据被大幅夸大,审计发现实际营收远低于此前预估水平,严重影响了投资者信心与资金链稳定,也导致无法继续获得外部融资。资金断裂是公司终止运营的关键因素,而非所谓“AI造假”的技术阴谋。

此外,社交媒体上引爆争议的“700名工程师冒充AI”的谣言,起源于一则未经证实的推文,虽被大量媒体转发,但缺乏事实支撑。后续的深入采访显示,多位曾在Builder.ai任职的工程师极为不满这一错误说法,认为这不仅误导了外界,也伤害了他们的职业声誉。这一事件提醒我们,在人工智能高速发展的时代,公众和媒体仍需谨慎对待未核实的信息,避免被耸人听闻的标题误导。真实的AI创业企业远比纯粹的黑色幽默更复杂,层层交织的人力、技术与商业因素构成了企业的多维面貌。Builder.ai的案例也从正反两个角度反映了当代AI产业的特点与挑战。一方面,人工智能技术的确能够大幅提升开发效率,助力团队实现高度自动化和智能化。

另一方面,在实际商业运作中,人工智能仍然是人类工程师协同工作的产物,需要大量工程师的支持和配合来落地技术方案。基于这一点,我们必须避免过分极端化的叙事,将AI简单妖魔化或者美化。未来的AI生态,注定是人机协同的产物,既离不开程序员的智慧,也离不开先进技术的赋能。总结来说,Builder.ai作为曾经的创新型AI创业公司,并没有“用700名印度工程师假装AI”的行为。其核心团队约30名工程师主要负责AI平台开发和维护,技术基础扎实,依托现代大型语言模型进行代码自动生成和测试。所谓的“700名工程师假装AI”的说法,更多是误解和错误信息传播,起因于其庞大的外包开发网络以及媒体在信息核实方面的不足。

公司破产的主要原因则是财务数据造假和经营策略失误,而非技术上的阴谋论。希望这次事件能促使更多人理性看待AI产业的发展,理解人工智能技术与人类工程师协作共生的局面,也让那些付出努力的工程师们得到应有的认可。未来的技术创新之路仍需坚定且透明,只有如此,人工智能才能真正为社会带来持续的价值。