Lisp机器,作为一类专门为运行Lisp编程语言优化设计的计算机,其诞生不仅是人工智能研究领域的一次重大突破,同时也推动了计算机硬件与软件发展的多项创新。Lisp语言本身因其符号处理能力强大而深受早期人工智能开发者的青睐,但在当时的商业计算机面前,由于体系架构和指令集未针对其动态类型和垃圾回收机制进行优化,Lisp程序的执行效率受到明显制约。基于这一背景,Lisp机器的出现应运而生,它们采用了硬件级别的支持,极大提升了Lisp代码的执行性能。最早由麻省理工学院人工智能实验室的Richard Greenblatt和Thomas Knight于1973年启动的Lisp机器项目,突破了传统计算机设计的束缚,实现了运行时类型检查和增量垃圾收集的硬件加速。此设计使得Lisp语言中的变量类型判定及内存管理不必再完全依赖缓慢的软件层面运算,显著提高了程序执行速度和响应效率。Lisp机器采用了标记式架构(tagged architecture),字长从传统的32位延长至36位甚至40位以上,其中附加的比特位被用于存储运行时类型标识和压缩数据编码,这种创新将链表这一Lisp重要数据结构的存储空间压缩至原来的约一半,同时提升了垃圾回收的性能。

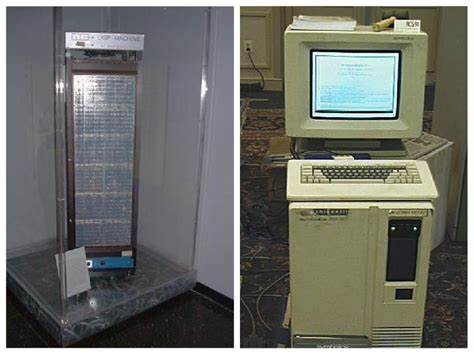

除此之外,特定的微码指令支持常见的Lisp函数调用,使函数调用成本降至只有20个时钟周期左右。Lisp机器最著名的原型机之一,被称为“CONs机”,因其对Lisp的基本操作如cons(构造列表的操作)提供硬件加速而得名。后续升级版“CADR”则成为技术成熟代表,售出约25台,售价高达五万美元,迅速成为黑客和开发者争相使用的计算平台。此后,获得DARPA资助,项目进一步推进。在商业化道路上,Lisp机器经历了跌宕起伏。1979年,Russell Noftsker主导成立了Symbolics公司,试图将MIT的研究成果推向市场,专注生产功能强大的Symbolics 3600系列;与此同时,Greenblatt创立了Lisp Machines Incorporated (LMI),推出LMI Lambda等产品。

Texas Instruments和Xerox也在八十年代积极推出基于Lisp机器技术的计算设备。尽管多家公司竞争激烈,产品性能强大,Lisp机器并未能在更广泛商业市场中扎根,部分原因源于其高昂价格与日益强大的通用微处理器电脑的竞争。许多早期推动者如Richard Stallman,更因商业化进程导致实验室社区解体,而开始推动免费软件运动和开源项目。尽管如此,Lisp机器在图形界面、多任务处理、网络协议(例如MIT开发的Chaosnet)、以及垃圾回收等方面的创新深刻影响了后续计算机设计。举例来说,窗口系统和鼠标的流行部分得益于这一时代的实验和发展;许多如今普及的图形渲染和用户交互设计概念在这些工作站得以实现和验证。技术层面,Lisp机器普遍采用基于堆栈的处理器设计,结合微代码实现复杂指令集,针对Lisp的动态类型和多样数据结构进行优化,操作系统全部用Lisp编写,体现软件与硬件的深度融合。

这种设计体验强调了专用硬件对编程语言和应用需求的适配优势,同时也展示了高阶语言计算架构的独特魅力。国际上,除了美国外,日本、英国、法国和德国的多个研究机构与厂商也开展了各自的Lisp机器项目,试图追赶或创新相关技术,如日本的NEC LIME、法国的M3L、德国的COLIBRI微处理器等。这些努力虽未形成规模性市场,但为全球计算机体系架构研究带来了多样启示。随着80年代末AI市场的寒冬和个人电脑的崛起,Lisp机器逐渐淡出舞台,许多制造商倒闭或转型。不过,它们留下的技术遗产仍在当今软件语言实现、垃圾回收机制、内存管理设计和图形用户界面等领域有所体现。此外,通过开源项目和仿真器,这类机器的软件环境和架构思想仍被活跃的社区所研究和传承。

近年来,诸如PicoLisp的硬件实现项目,以及开放源码的CADR Lisp机器代码发布,使得这段技术历史和经验得以在新的数字时代重新被发掘和应用。总体来看,Lisp机器是计算机发展史上一种独特的桥梁,连接了语言设计、硬件创新和人工智能的发展需求。它们诠释了面向特定应用领域设计硬件的可行性及价值,提醒人们技术创新不应仅追随通用趋势,而应深刻理解应用本质与硬件协同优化的必要性。回顾Lisp机器的故事,不仅有助于认识早期人工智能计算环境的挑战和突破,也启示今日计算架构与软件工程的未来发展方向。