科技行业近年来迎来了AI技术的爆发式增长,很多企业也因为“AI加持”而期待工程师生产效率大幅提升。然而,强制要求开发者使用各种人工智能工具,忽视他们的实际需求和适应节奏,却可能让企业陷入效率低下、团队士气受挫的困境。AI工具固然带来了前所未有的便利,但它们并非灵丹妙药,特别是在大型、复杂项目中,盲目推行常引发问题。很多公司管理层为了追赶行业潮流,往往急于将团队打造为“AI优先”,频繁更换开发环境和工具,规定必须采用最新的代码生成器或自动化测试服务,甚至通过表面化的指标如“使用Token数量”来评价工程师绩效,这种做法忽视了技术变革背后的根本目标,反而破坏了团队的创新氛围和长期产出。本文观点基于著名工程管理者Anton Zaides的观察和经验。Zaides指出,优秀的工程管理者应该从工程师的角度出发理解AI工具的实际价值与局限。

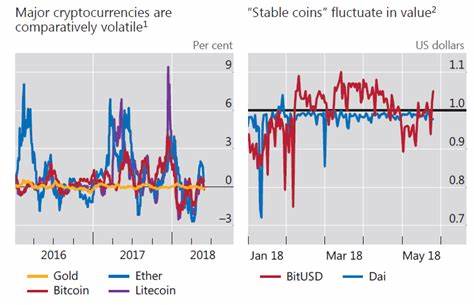

他认为,推动AI技术的应用需要给团队充足的时间和空间去探索、试错和适应,而非强迫执行。毕竟,AI工具的最佳应用场景通常是围绕工程师自发发现的新工作流和解决方案展开,而非由高层一刀切的命令。事实上,AI的强行普及很可能造成多重负面效应。首先,过度追求工具的使用频率和累计数容易造成“工具迷信”,而忽略了是否真正提升了产品质量和交付效率。这里体现了经济学中的古德哈特定律——一旦某个指标被用作目标,它就不再是好的指标。其次,由于AI工具的使用往往并非零成本,尤其在现有庞大且复杂的代码库中进行整合时,匆忙推动会导致更多的技术债务和混乱。

工程师需要时间评估各种工具的适用性,设计合理的使用流程,这种探索期的时间成本不可忽视。管理者应当理解这一点,给予团队真正的支持。再者,当前AI技术尚处于发展初期,依赖它们完全代替传统编码和测试流程既不现实,也不负责任。部分工程师对AI的抵制,往往出于经验考虑,而非对新技术的拒绝。他们对“AI代理”或所谓的“自动化代码助手”能力仍存质疑,希望确保代码的可控性与高质量。正如Zaides指出的,如果管理者在团队内强制推行“必须使用AI完成所有任务”,并公然斥责仍依赖传统方法的成员,将极大伤害团队凝聚力和信任感。

相反,支持员工以自己的节奏尝试工具,允许他们保留已验证有效的习惯,是更务实的选择。作为工程经理,有效的做法是从鼓励探索和分享开始。可以挑选一部分技术热衷者,减轻其常规工作负担,赋予他们探索AI工具实践的时间和资源,通过内部研讨、经验分享等形式促使技术革新自下而上发生。此外,持续观察与总结AI工具在本组织内的真实表现和效果,区别不同项目和场景的适配度,将实践经验系统化,有助于形成更合适的技术策略。真正关键的指标应是团队交付的质量、速度、创新和客户满意度,而非AI工具的使用量。Zaides还提醒,管理层应避免被外部报道和流行趋势牵着走。

国内外成功或者失败的案例虽有借鉴意义,但每个企业的文化、产品、技术架构以及人员基础都有自身特殊性。盲目照抄可能火中取栗,陷入“好工具不能推动坏流程”的困境。新技术的采纳是一个渐进且反复的过程,领导者的任务是为团队营造开放包容的环境,促进交流与学习,允许不同视角共存和碰撞。与此同时,领导层也需明确自身目标,是为了提升客户体验、缩短交付周期,还是为了向投资人展示前沿科技实力。目标不同,管理策略自然不同。只有聚焦业务目标和用户价值,AI工具才不会沦为花架子。

值得一提的是,在某些新项目和短小精悍的代码库中,AI工具带来的效率提升十分明显。例如个人开发者或者初创团队在构建原型和测试时,可以通过自动代码生成、智能调试等功能显著节省时间。这些案例虽然不能简单复制到大型企业,但也提示我们合理利用AI工具的潜力所在。综上所述,推动AI工具在软件开发中的应用,绝不是一场简单的工具革命,而是一次深刻的组织与文化变革。管理者应当摒弃“一刀切”的强迫策略,尊重工程师的专业判断与适应节奏,注重结果而非过程指标,营造探索与分享的氛围,最终实现以人为本的科技进步。未来的成功企业,将是那些能够融合技术创新与人文关怀的组织。

在激烈的技术竞争中,唯有理性、耐心和尊重才是最佳的生产力加速器。