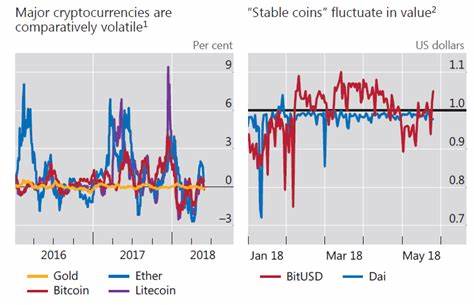

近年来,加密货币如比特币迅速兴起,成为全球金融科技领域的热门话题。支持者们梦想着未来能够摆脱政府和中央银行发行货币的限制,实现真正去中心化的货币自由。然而,作为中央银行之间的中央银行,设立已有近百年历史的国际结算银行(BIS)对这一梦想提出了严肃质疑。BIS发布了一份研究报告,分析了加密货币本质上的矛盾,明确指出这种数字货币无法完成货币的核心职能,因而不可能广泛替代传统货币。文章从货币的三大基本功能——计价单位、交换媒介以及价值储藏,阐释了为什么加密货币难以胜任这些职责。货币的稳定性被认为是其最关键的特征,保障货币价值不在短期内剧烈波动,从而使其能够有效用于比较价格和交易。

然而,比特币及其它加密货币价格波动极大,甚至那些被称为“稳定币”的数字货币也未能完全避免这种问题。BIS报告指出,比特币的总供应量被严格限制在2100万枚,供应量无法灵活调整以应对市场需求波动。这种刻意限制供应的做法理论上能够保护持有者免受货币贬值的风险,但在实际运作中却导致货币价值无法保持稳定,影响其作为价值储藏和交易媒介的功能。更重要的是,加密货币缺乏中央机构提供的价格支撑,在危机时刻无法通过货币政策调控市场,增加了价值波动的风险。此外,加密货币的交易成本高昂,尤其是在网络需求激增时表现尤为突出。比方说,研究中提到2017年底比特币单笔交易费用曾高达57美元,用比特币支付一杯价值2美元的咖啡,交易成本远高于商品本身。

这种高额交易费与其去中心化验证机制中的“矿工”奖励密切相关,这一机制虽然保障交易安全,却限制了网络扩展能力。若试图提升系统处理交易的能力,将导致矿工收入下降,削弱他们继续维护网络的积极性,从而影响整个生态稳定。同时,区块链技术极大地消耗计算资源和电力。比特币挖矿所需的能源消耗堪比中等国家,产生的环境影响不容忽视。随着交易总量的增加,整个区块链的数据需求也持续攀升,规模庞大的数据传输和存储要求在未来可能达到难以承受的程度。BIS报告称,这一现状不仅带来环境负担,也限制了加密货币成为主流支付手段的可能性。

技术局限之外,加密货币网络亦存在安全和诚信隐忧。例如,“分叉”现象可能导致区块链分裂,形成两个互不兼容的账本,动摇货币的统一性。此外,挖矿权力集中在少数大矿工手中,出现“算力垄断”风险,可能影响网络的公平性和透明度。更令人关注的是,加密货币领域频发欺诈事件——尤其是ICO(首次代币发行)项目中,约四分之一存在欺诈成分,投资人保护问题突出。综上,尽管加密货币拥有去中心化和透明度等独特优势,但其内在的稳定性缺陷、高昂的交易成本、巨大的资源消耗以及安全风险,使其难以担负起真正的货币角色。相反,传统的独立中央银行通过货币政策和监管机制,长时间维持货币信心和价值稳定,其作用仍然不可替代。

全球加密货币市场的价格波动和多起事故进一步佐证了这一观点。对于广大普通用户和投资者而言,在欣赏加密货币创新技术的同时,也应理性认识其局限性,谨慎参与。未来,加密货币或许会在特定领域和技术创新方面发挥重要作用,但作为大众认可的普遍货币,其道路依旧充满挑战。国际结算银行作为全球金融稳定的重要守护者,其对加密货币的审慎态度提醒我们,货币的核心功能和长期稳定性才是衡量其价值和作用的关键标准。