在科学研究的世界中,结果往往受到极大关注,尤其是那些显著的、积极的发现。然而,有一种重要却常被忽视的结果类型——无效结果,正逐渐引起研究人员和学术界的重视。无效结果是指研究未能找到预期的关联、效果或差异的结果,通常也被称为“负结果”或“非显著结果”。这些结果虽然没有支持假设,却对科学研究的全面性和准确性有着不可替代的作用。尽管如此,许多科研人员发现发表无效结果面临重重阻碍。本文将深入探讨为什么无效结果如此重要,为何发表难度大,以及学术界应如何应对这一挑战。

无效结果为何具有科学价值? 科学的核心在于探索和验证真理。无效结果在这一过程中起到了关键的“纠偏”作用。它们避免了研究偏见的积累,防止了科研资源的浪费,避免了重复走入死胡同。假如每一项研究只发表成功或显著的结果,研究领域便会形成“发表偏倚”,即研究文献中积极结果的过度代表性。这种偏倚会导致后续研究基于不完整或误导的信息,降低科学发现的整体可信度。 无效结果的分享帮助构建更为真实的学术生态。

它能够揭示哪些假设可能不成立,哪些研究方法存在局限,促进科学理论的自我修正。尤其在临床试验、药物研发及社会科学领域,无效结果的报告能够避免重复尝试无效的方法,节约宝贵的时间和资金。同时,开放分享这些结果有助于提升科研透明度,加强学术诚信。 发表难题:科研人员面临的困境 然而,虽然认可无效结果的重要性,许多研究人员在实际操作中却很少发表此类结果。根本原因在于学术发表体系及科研文化的多重压力。首先,期刊普遍偏向发表具有创新性和显著发现的研究成果,这种“积极结果偏好”让无效结果难以进入学术主流出版渠道。

期刊编辑和审稿人往往更关注研究的“突破性”,减少了无效研究的曝光率。 其次,从职业发展的角度看,科研人员的晋升、项目申请和资助竞争往往依赖于他们发表的成果数量和影响力。无效结果通常被视作“无趣”或“无价值”成果,难以为研究人员带来学术荣誉和资金支持,致使科研人员不愿花费大量时间整理和投稿无效结果。 此外,发表无效结果还可能带来声誉风险。部分研究人员担心无效结果会被同行误解为研究设计或实验执行的失败,影响他们未来的合作和信任。匿名的审稿过程及学术界对研究失败的偏见,使得无效结果难以获得平等对待。

科研社区缺乏有效支持和平台 不仅仅是个人层面的顾虑,整个科研社区与出版生态对无效结果的支持尚不充分。现有的主流学术期刊和数据库较少专门接纳无效结果的渠道或栏目。这导致大量无效数据沉睡在实验笔记和未发表的手稿中,难以被同行访问和利用。 一些新兴的开放获取期刊和专门的“负结果”期刊正在尝试改变这一状况,为无效结果的发表提供渠道,但这类期刊在学术界的认可度和影响力仍有提升空间。此外,科研资助机构和高校的评价体系也需改革,拓宽对无效结果发表的认可维度,将其纳入科研贡献的重要体现。 提升科研透明度,推动无效结果发表的策略 为了促进科学的健康发展,学术界和科研机构应共同努力营造更加包容和开放的环境。

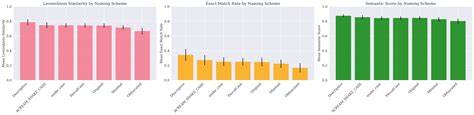

首先,应提高科学家对于无效结果价值的认识,教育和培训中需加强关于研究方法严谨性和结果全面性的内容。改变“只看结果好坏”的单一评价标准,强调研究设计的科学性和数据的透明性。 其次,科研出版机构应增加无效结果发表的机会。例如,鼓励期刊设立栏目专门接受无效结果,简化审稿流程,减少对“亮点”的过度依赖。同时期望大型科研数据库能更好地整合无效结果,便于数据再利用和元分析研究。 科研评估体系的改革也至关重要。

高校和资助机构应结合科研人员的整体表现,认可无效结果带来的学术贡献,激励研究人员将完整数据公开。建立奖项或激励措施,肯定在透明和完整发表上做出表率的科学家。 总结科学探索的不完美与多样 科学的进步不是一帆风顺的,失败和无效同样是前进道路上的必然。通过正视无效结果的存在和价值,科研界才能建立更加坚实的知识基础。无效结果不仅让我们明白哪些道路不可行,更激励着科研人员不断优化方法,创新思路。 在当前全球科技创新日益加速的背景下,确保科学成果的完整性和可验证性尤为重要。

无效结果的更好发表和推广,有助于提高研究的可信度和效率,推动科学向更加开放、透明和公正的方向发展。科研人员、出版方和政策制定者应共同携手,为打造健康科学环境贡献力量,让所有的结果都得以被尊重和利用,促进科学事业走得更远、更稳。