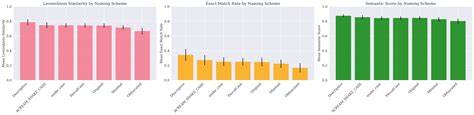

在人工智能辅助编程日益普及的今天,代码补全技术已成为程序员提升开发效率的重要利器。随着GitHub Copilot等先进模型的广泛应用,越来越多的开发者关注一个核心问题:变量命名是否会影响AI生成代码的质量和准确性?2025年一项针对这一问题的最新实证研究提供了令人信服的数据和分析,揭示了变量命名在AI代码补全中的关键地位。该研究通过对500个Python代码样本,采用不同变量命名风格,让8款参数规模从0.5亿到8亿不等的AI模型进行代码补全测试,从而全面评估变量名在AI代码生成任务中的作用。研究表明,变量名的描述性越强,AI补全的效果就越理想。具体而言,使用描述性变量名的情况下,AI模型的代码完全匹配率达到了34.2%,而使用混淆或极简变量名时,这一数值只有16.6%。不仅如此,从编辑距离(Levenshtein相似度)和语义相似度两个层面来看,描述性变量名依然领先,分别获得了0.786和0.874的高分,相比之下混淆命名的表现明显逊色。

这一数据充分说明,清晰易懂的变量名不仅利于人类理解,更显著提升了AI模型对上下文的理解和预测能力。研究中采用了多种变量命名风格,包括描述性命名、常见命名规范(snake_case、PascalCase、SCREAM_SNAKE_CASE)、简约命名以及混淆命名,每种风格均被模型进行代码补全任务。结果显示,变量命名的优劣表现出一致的排名趋势,描述性命名排在首位,依次为大写蛇形命名、蛇形命名、帕斯卡命名、简约命名及混淆命名,极大程度上反映了变量名的可读性对模型性能的影响。值得注意的是,尽管描述性变量名平均使用的代码字符数量多出41%,会导致补全过程中输入的tokens数量有所增加,但这并未成为阻碍模型性能提升的因素。相反,AI模型在面对更明确的上下文线索时能做出更准确的预测,带来近9%的语义准确率提升,显示出模型更注重信息的完整性和语义清晰度,而非简单的文本压缩效率。这一点对于后续AI辅助编程的设计理念有重要启示:优化输入信息的清晰度,比追求最小化字符数更能提升AI的辅助效果。

对于广大开发者来说,这一研究成果具有直接的实用价值。在使用AI代码补全工具时,不妨主动采用描述性强、语义清晰的变量名,为AI模型提供更丰富和准确的上下文信息,从而获得更优质的代码补全建议。这不仅符合传统编程中的代码可读性最佳实践,更在与AI协作的新时代展现出了新的重要性。值得关注的是,不同模型架构和规模在实验中表现出的趋势高度一致,体现出变量命名影响因素的普适性。这意味着无论是轻量级编码助手,还是大型代码生成模型,良好的变量命名方式都是提升补全效果的关键因素。整体来看,这项2025年的实证研究突破了人们对人工智能编码辅助工具的认知盲区,强化了代码风格规范与AI技术深度融合的价值。

随着技术的不断进步和应用场景的拓展,理解并合理利用变量命名策略,有望成为提升开发效率、降低错误率的重要突破口。开发社区和技术团队应进一步关注代码可读性与AI模型性能的交互关系,推动形成一套兼顾人类与机器的编程规范。总之,变量命名不仅仅是代码书写的细节问题,更是连接人类智慧与人工智能辅助的桥梁。面对未来AI辅助编程的广阔前景,清晰而有意义的变量名,是实现智能互助、高效协作的基石。