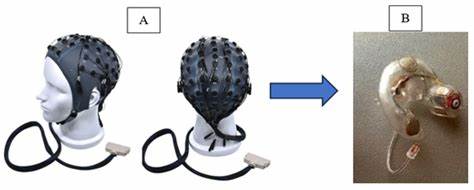

脑电图(Electroencephalography,简称EEG)作为神经科学领域记录大脑电活动的传统方法,长期以来一直依赖于头皮表面布置的电极。虽然此类传统 EEG 系统在临床和研究中发挥了巨大作用,但存在安装复杂、佩戴不便、信号采集易受干扰等限制。近期,随着材料科学、微电子技术以及人工智能的进步,耳内 EEG 技术逐渐兴起,成为实现脑电监测便携化和应用场景多样化的重要突破口。耳内 EEG 利用内耳道或周边区域的电极采集脑电信号,兼顾了舒适性与信号质量,具备在日常生活环境下长时间连续监测的潜力。其创新性不仅在于设备小巧隐藏,更在于通过优化电极设计提升信号质量,推动脑机接口、神经康复及神经疾病预警等领域的应用。耳内 EEG 电极的设计核心围绕信号传导效率与用户舒适度展开。

目前主要的电极类型分为湿电极和干电极。湿电极通常由银/氯化银(Ag/AgCl)制成,配合导电凝胶使用以降低接触阻抗,提高信号的清晰度与稳定性。然而,导电凝胶存在易干涸、可能引起皮肤刺激等局限,不便于长期佩戴。相比之下,干电极通过采用金属或导电聚合物等材料,避免了对凝胶的依赖,显著提升便携性和用户体验。虽然干电极通常面临更高接触阻抗和运动伪影的挑战,但结合先进材料及结构设计,干电极在信号质量与舒适度之间取得了良好平衡。新兴的柔性打印电极和纳米材料应用进一步推动了耳内 EEG 电极的技术革新。

这些电极采用柔韧且生物兼容的材料制成,能够更好地贴合个体耳道结构,减少运动时的信号丢失和噪声干扰。同时,3D打印技术的引入简化了电极定制流程,使得设备能够应对不同用户的耳道形态,实现个性化定制。耳内 EEG 的信号采集布局专注于耳道有限的空间,通常布置2到6个电极。虽然相较于高密度头皮 EEG 系统,耳内设备的空间分辨率有限,但其稳定固定的位置有助于减小运动伪影,且信号模式与临床头皮 EEG 保持较高相似性,尤其在检测睡眠阶段和癫痫发作等方面具备实用价值。信号质量指标如信噪比(SNR)和共模抑制比(CMRR)在耳内 EEG 研究中备受关注。湿电极配置一般表现出较高的 SNR 和较优的噪声抑制能力,而干电极因高接口阻抗受到一定限制。

针对这一问题,研究者通过优化电极材料导电性能、提升接触稳定性以及引入智能信号处理算法,持续改进设备性能。借助独立成分分析(ICA)、经验模态分解(EMD)以及小波变换等传统信号处理方法,可以有效滤除眼电、肌电及运动导致的伪影。更进一步,人工智能,尤其是深度学习模型如卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM),已被应用于实时伪影识别与去除,实现自动化和高效的净化处理,极大提升了耳内 EEG 设备在动态真实环境下的应用潜力。耳内 EEG 技术广泛适用于多个临床与科研方向。睡眠监测领域,通过耳内 EEG 快速识别睡眠阶段,实现非侵入式、无干扰的夜间脑活动记录,为睡眠质量评估和干预方案提供技术支持。癫痫患者也可借助耳内 EEG 实现发作的长期、无缝监控,辅助发作预警与治疗评估。

在神经退行性疾病如阿尔茨海默症的早期诊断中,耳内 EEG 监测的睡眠脑电变化同样显示出良好前景。此外,耳内 EEG 在警觉性监测、疲劳检测及工作状态评估等安全关键领域体现了广阔应用空间。脑机接口(BCI)方面,耳内 EEG 有望成为交互式神经控制的轻便载体。通过实时采集脑信号并结合机器学习决策算法,患者可以实现以神经信号为媒介的通讯或辅助设备控制,特别适合运动能力受限的用户。耳内 EEG 的可穿戴、隐蔽和长时间稳定性属性,使其成为神经康复技术及辅助设备的理想输入方案。长时间监测对设备设计提出了更高要求,舒适度、稳定性和耐久性成为关键。

结构设计需充分考虑耳道的个体差异及动态状态变化,确保电极在保持良好接触的同时不过度压迫,避免引发不适或炎症。采用生物兼容材料和柔性构造,有助于提升佩戴舒适性和减少免疫反应。随着技术成熟,耳内 EEG 的商业化发展逐步推进,当前主要面临成本、个性化定制效率和信号优化瓶颈。未来发展趋势将侧重于多模态传感融合,例如结合耳内 EEG 与心率、呼吸等生理信号的同步监测,实现更全面的健康状态评估与疾病预警。结合云计算和边缘智能,将实现数据的实时分析与远程医疗服务,推动医疗模式向智能化、个性化转变。在信号处理和设备集成方面,持续的创新带来多项前沿突破。

先进的AI算法使得的噪声鲁棒性大大增强,深度学习模型在提高异常事件检测准确率中发挥着核心作用。电极结构则围绕改善接触电阻和用户体验,通过创新材料与几何设计保持信号稳定。3D扫描与仿真技术帮助实现精准定制和预测式优化,缩短开发周期同时提升舒适与性能。当前,伦理安全问题也逐渐成为研究重点。长时间佩戴和潜在侵入风险要求在设计环节充分考虑生物兼容性与用户隐私。遵循严谨的伦理标准,确保用户数据保护和知情同意,是推动技术广泛应用的前提。

总的来说,耳内 EEG 电极和设备的创新不仅丰富了脑电监测的方法,也揭示了脑科学、神经康复和智能穿戴领域的未来可能。通过持续融合材料科学、信号处理和人工智能,耳内 EEG 正在从实验室研究走向临床及消费市场,为实时、无障碍的脑健康监测提供切实可行的解决方案。未来,随着技术的进一步完善与标准化,耳内 EEG 有望在多样化应用场景中发挥核心作用,促进人类对大脑功能的深刻理解和疾病的早期干预。