排中律,又称排中原则,是逻辑学中的重要法则之一,主张对于任何命题而言,该命题本身或者其否定必然为真。换言之,排中律否认了“第三种可能性”的存在,即不存在既非真又非假的中间状态。这一原则为人类的理性思维奠定了基础,也是传统逻辑三大法则之一,另外两个分别是同一律和矛盾律。排中律的发展脉络不仅涉及古希腊哲学的深厚底蕴,也关乎现代数学和逻辑学的基础理论,更是针对知识界限和真理判定的重要探讨。排中律的起源可追溯到古希腊哲学家亚里士多德。他在《释义篇》和《形而上学》中提出了关于排中律的基本论述,认为同一命题与其否定之间不存在第三种状态,且两者不能同时为真。

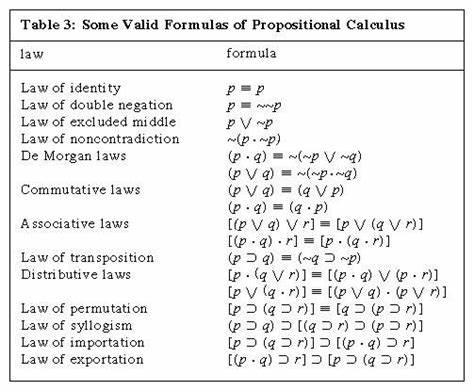

亚里士多德强调事实的明确性,认为模糊不清大多来源于语言本身的歧义,而非现实的本质。他曾以“未来海战的命题”为例,指出对某些未决事件的判断难以简单套用排中律,这也为后来的哲学家提出了未来偶然性问题。到了近代,莱布尼茨对排中律给予了简洁而明确的定义,认为每一判断必定是真或假。此后,伯特兰·罗素与阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德在其巨著《数学原理》中,将排中律作为公理之一加以形式化,成为现代经典逻辑的基石之一。他们通过逻辑符号严谨地表达了“P或非P”这一真理,并与其他逻辑公理共同构建了数学的逻辑基础。排中律在数学中的应用极为广泛,尤其是在证明中发挥不可替代的作用。

重要的是,许多数学证明以排中律为依据,特别是存在性证明中的非构造性证明。例如,证明存在两个无理数的乘积是有理数的经典论证中,排中律的应用保证了命题的非此即彼。尽管排中律在经典逻辑和数学中占据核心地位,但该原则亦引发诸多争议与质疑。构造主义和直觉主义数学家,尤其是由布劳威尔领导的直觉主义者,拒绝在无限集合及某些未决命题上无条件使用排中律。他们强调证明须提供“构造”过程,认为仅仅通过排中律驱使的“非存在即存在”论断缺乏可验证性。这反映了他们对数学存在性的根本理解差异,同时也影响了计算机科学中的证明助手和程序验证等领域。

除数学哲学上的异议外,排中律在某些现代逻辑系统中被弱化甚至否定。多值逻辑和模糊逻辑的发展,尝试引入介于真与假之间的多重真值体系,这间接挑战了排中律的绝对性。同时,某些哲学观点如辩证法逻辑及东方传统中的四值演绎体系(如佛教的四谛逻辑)更是寻求突破西方排中律的限制,强调谬误、模糊及灰色地带的合理性。此外,语境依赖与自然语言的复杂性也使得排中律在语言哲学和语义学中难以一概而论。例如,同一个陈述在不同语境下可能表现出不同的真值状态,甚至存在悖论句如“这句话是假”,从而在一定程度上动摇了排中律的绝对地位。广义来看,排中律不仅是一条逻辑定律,更是一种思维模式的体现。

它将二元对立作为认识世界和判断真理的根本框架,无论是在科学推理中,还是在日常生活决策中,都扮演着无形但关键的角色。与此同时,它也提醒着我们,理性思考虽强大但并非万能,其局限性和边界正是哲学和科学持续探索的动力之源。现代逻辑学家和哲学家不断对排中律这一传统原则进行反思和拓展,试图找寻更符合实际认知和数学实践的逻辑体系。例如,居家逻辑、模态逻辑和非单调逻辑等理论的发展,都表明逻辑本身在不断进化,适应不同领域的复杂需求。综合来看,排中律作为传统逻辑的支柱,既是经典逻辑无可争议的真理表达,也是逻辑哲学与数学基础中最深刻的议题之一。从古到今,它激发了无数思想家的思考,推动了数学与哲学的进步。

同时,它的争议和批判也揭示了知识与真理认知的复杂多面,促使我们不断探索理性与直觉之间的平衡。理解排中律的历史沿革、理论内涵及其应用与质疑,有助于更全面地把握现代逻辑学的发展脉络及其在当代技术与哲学中的重要地位。