科学博物馆作为传承人类科技历史与文化的重要场所,其庞大的藏品往往只有小部分能展出,绝大多数珍贵文物长期收藏于仓储中,难以被公众所触及。随着数字技术的进步,尤其是计算机视觉的发展,使得我们能够通过海量的数字照片和影像数据,深度挖掘藏品信息和特征,从而赋能线上博物馆,打造更丰富、多样的用户体验。2020年,科学博物馆集团(Science Museum Group)的一项研究便基于计算机视觉技术,对其超过七千张、涵盖21类日常熟悉的物品照片展开了形态与色彩的科学分析,探索藏品之间隐藏的规律与演变趋势。 此次研究包含的藏品类别广泛,涵盖从摄影技术、计时器具、照明装置、打印书写工具,到家用电器与导航仪器等多个领域,既有19世纪的古董,也有现代电子产品。通过对丰富图片数据的数字化处理与计算机视觉模型的应用,研究人员提取出藏品的主要颜色分布、形状特征与表面纹理,进而剖析这些材质和设计元素随时间推移所呈现的变化轨迹。 分析的首要发现之一是藏品中颜色的演变规律。

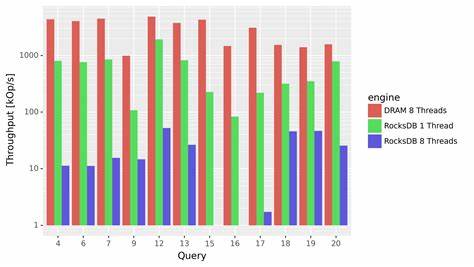

整体来看,深灰色尤其是暗炭灰色是最为普遍出现的颜色,超过八成的照片中都能见到这类色调,尽管在单张图片中的占比可能微小。纵观历史,藏品的整体色彩呈现出“灰化”趋势,即灰色成分逐渐增强,棕色与黄色则逐渐减少,这一现象与材料结构的改变密切相关,例如木材向塑料的转变带来的视觉差异。1960年代以来,鲜艳饱和的颜色开始逐步回归,反映出消费文化与工业设计的革新带来的多样性。 对比不同时期的代表性藏品,色彩差异尤为明显。以1844年制造的库克·韦茨通双针电报机与2008年至2010年间的iPhone 3G为例,前者以优质红木为主,其表面因形状曲线和年代久远而呈现丰富的色彩变化和光影层次;后者则受材料限制,颜色较为单一,金属和塑料使得其光滑表面显得平淡无奇。这种对比揭示了技术发展对视觉效果的影响,也体现了设计理念的时代背景。

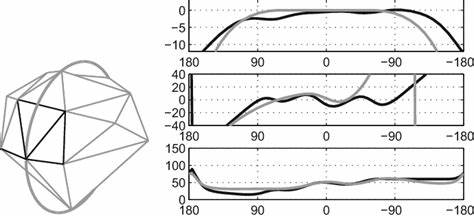

计算机视觉方法还让研究团队得以发现“隐藏色彩”,即那些颜色分布稀少但存在于众多藏品细节处的色调。例如,通过像素级分析,研究识别出19世纪怀表中隐含的蓝色,这种蓝色源于一种传统防锈处理工艺“蓝色火热处理”,通过加热表面螺丝产生氧化层,使得其抗腐蚀性能大大提升。虽然这些蓝色只占极少像素,但它们的存在为研究古代制造工艺和装饰元素提供了重要线索。此外,通过分析不同藏品包装的颜色,研究还揭示了20世纪80年代消费主义兴起及计算机设计技术流行时期,包装色彩的极大丰富,尤其是在电子游戏和桌游等产品中表现尤为突出。 关于形状与质感的分析,采用卷积神经网络(VGG16)提取照片特征向量,再通过主成分分析(PCA)及t-SNE进行降维及可视化,将形状相似、视觉效果接近的物体聚类呈现。结果显示,近年来的藏品大多呈现方形或长方体形态,这反映出现代设计追求简洁、标准化的趋势。

令人印象深刻的是,许多来自不同年代的方盒子形状藏品被智能算法归为相似组,比如现代笔记本电脑和老式钱箱尽管用途相去甚远,但形态轮廓相近,因此被紧密聚集。 除了主流方正形态,研究还揭示出一些形状复杂且独特的藏品群。例如,桌面电话以其复杂的曲线和线圈手柄形成了一个视觉特征突出的小岛,翘首回望20世纪中期的通信设计美学。此外,玻璃制品和透明材质的现代装饰品则组成了另一个形态多变但透光共同特征的群落。极富辨识度的还有打字机集合,其复杂的机械结构与独特构件的可视性,使其在算法映射中形成了显著的“孤岛”,不仅形体独特,其色彩与纹理亦彰显雕刻般的机械美感。 通过进一步测算每个物体与其最近邻居的距离,研究还锁定了系列个体藏品中尤为独特的趣味对象,例如回收利用废旧运动鞋制造的人造草坪、用碎玻璃制成的蓝色玻璃块,以及早期各种厨房器具与艺术装饰品。

这些个例不仅在形状颜色上脱颖而出,还通过材质与使用背景诠释了科技循环利用和设计创新的故事。 研究团队不止步于静态图像的分类归纳,还利用时间维度展示了颜色与形状的动态趋势。如对电话类藏品的分析显示,早期电话多采用经典的黑银配色方案,这一设计元素至今仍影响着现代智能手机的颜值;而20世纪60至80年代则出现颜色范围多样化的风潮,标志着设计灵感的多元化探索。随后,在晚20世纪末期,随着所谓“砖头手机”的推出,颜色再度回归灰暗,呼应了工业设计的功能主义倾向。 此项研究过程并非无挑战。首先,藏品并非全部被拍摄,部分藏品仅有黑白图片,影像背景不均匀则会干扰颜色提取的准确性,为此研究排除非均一背景图片以确保像素的颜色识别纯净。

其次,精确剔除背景像素与保留有效对象颜色需要通过色彩距离阈值过滤,阈值过高易漏掉接近背景的浅色细节,过低则会误将背景纳入分析。此外,计算机视觉模型提取的特征并未考虑物体真实尺寸,不同大小但轮廓相似的物品可能被划归为同类,这也为解读结果设置了边界。 最终,研究不仅展示了线上博物馆藏品的潜力,更为未来采取计算机视觉技术深入文化遗产数字化与虚拟展陈奠定了基础。随着技术和数据的不断更新,未来线上收藏资源将更加丰富,用户的探索体验也将愈加丰富多彩。通过这种跨界的数字化探索,公众不仅能看到更多藏品的细节与故事,也能借助数据可视化和人工智能寻找新的关联和灵感,从而加深对科技史与设计史的理解。 科学博物馆收藏中的设计与色彩变迁不仅是技术发展的映射,更折射出社会、经济与文化多维度的变革。

方形与灰色的普及暗示着工业化、标准化的时代趋势,而偶尔冒出的鲜艳色彩和复杂作品让我们感受到个性与审美的力量。信息技术和计算机视觉的引入使得这种海量且复杂的数据洞察成为可能,也使得文化遗产在数字时代焕发出新的生命力。 科学博物馆集团展示了一个典范,说明如何借助现代人工智能技术,挖掘藏品背后的知识,助力文化传播与保护,推动数字博物馆的创新发展。未来,随着技术的不断进步与数据的积累,更多藏品的深层价值将被揭示,更广泛的用户群体将能共享这一珍贵的文化财富。