随着数字技术的快速发展,博物馆的展示形式和藏品研究方法也在不断演变。科学博物馆集团推出的利用计算机视觉技术对馆藏进行色彩与形状分析的项目,成为数字化时代博物馆研究的先锋。该项目选取了超过7000张涵盖21大类日常熟悉物品的藏品照片,涵盖从摄影技术、计时器具、照明设备到打印写作工具、家用电器和航海器具等多种类别,透过照片深入研究了藏品的形状、色彩和纹理,开拓了在线藏品查询及互动体验的新途径。 在分析数据中,最令人瞩目的发现之一是藏品主色调的演变。深炭灰色成为最常见的颜色,出现在逾八成的藏品照片中,虽然每件藏品仅占据照片中很小的一部分像素。随时间推移,灰色的份额逐渐上升,棕色和黄色则有所下降。

这种色彩演变很可能反映出材料使用的转变,从传统的木材逐渐转向塑料等现代材质,色彩的变化间接揭示了工业设计与制造工艺的进步。 颜色变化的趋势不仅仅是单一色彩的增加或减少,更体现出色彩鲜艳度在20世纪60年代后的逐步加强。尽管藏品整体趋于灰色调,但某些时期的设计方案开始更多地引入饱和色彩,这一点从电子产品、消费品的包装及游戏设备得以体现。这也直接反映出消费文化的崛起和计算机设计技术的发展。此外,单件藏品内部的色彩多样性同样丰富。以一台1900年产的Century Model 46板片相机为例,其颜色组合纷繁复杂,体现了那个时代对材料和工艺的不同运用。

对比老旧与现代科技产品的颜色,计算机视觉技术展现了令人惊叹的对比效果。1844年制造的Cooke和Wheatstone双针电报机拥有来自桃花心木的丰富色彩层次,透过形状及时间带来的磨损,色彩表现丰富渐变。相比之下,2008至2010年间的iPhone 3G则因使用金属与塑料材料而表现出较为单一的色彩调性,加之简洁的造型和保存良好的状况,使得色彩映射清晰而单一。该对比突显了传统材料与现代塑料、金属材料对外观色彩表现的显著影响。 利用计算机视觉细致的像素级分析还帮助发现了藏品中极为微小而难以察觉的色彩,例如19世纪怀表中的蓝色像素。蓝色往往来源于怀表表针或背部螺丝的“蓝化”处理,这是一种通过加热形成的氧化层,以增强防锈性能。

这一细腻的色彩发现不仅加深了对藏品工艺的理解,同时体现了计算机视觉技术在博物馆研究中识别微观细节的优势。 另外,含有最多独特色彩的藏品往往不是实物本身,而是其包装材料。20世纪20年代的香烟包装以及多款20世纪80年代的计算机游戏和棋盘游戏的包装,因结合了计算机设计、印刷和消费主义的影响,展现出色彩的爆发和丰富,这从侧面反映了文化背景与社会发展的变迁。电话机是另一个典型的研究对象。科学博物馆拥有从19世纪末至今数百台电话的系列藏品,通过对电话机颜色的追踪,展示了色彩演变的轨迹。早期电话多采用黑色与银色搭配,这一传统配色依然在当代智能手机中延续。

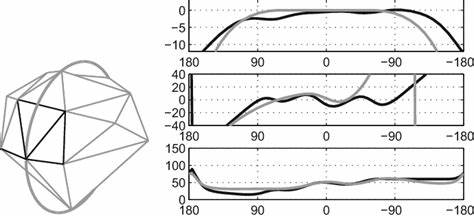

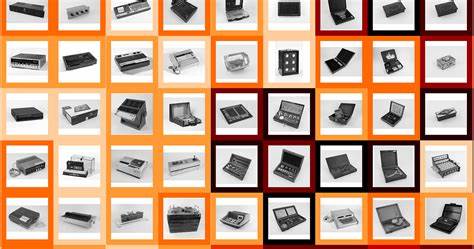

20世纪中期,电话机色彩丰富多样,但自20世纪80年代起,随着“砖头电话”的出现,电话机重新趋向灰色调,体现工业设计的简化和功能性优先趋势。 除了颜色,形状与质感成为揭示藏品特征的重要维度。该项目利用机器学习技术,对形态相似的藏品进行自动聚类,将视觉相似的物品在数字地图中排布在彼此相邻的位置。研究发现,现代物品大多呈现立方体或盒状,涵盖了从香烟盒到电视机、手机及电脑游戏等各种产品。而老旧物品中,钱箱、砝码和鼻烟盒等同样展示了类似的立方体造型,表明不同历史时期物品在形状上的延续。 不过,在形状的多样性中也存在例外。

台式电话因其带有卷曲线缆和手持话筒的复杂形状,在聚类图中形成了独立分布的群体。此外,现代的透明物品如玻璃盘和瓶子因其材质的特殊性与多样形态形成另一独特群体。部分藏品形成视觉上的“孤岛”,以类型打字机为代表,这类物品因其组件对用户呈现和形态特色,如丝带卷轴、圆柱形滚筒与突出的手柄,展现了显著的视觉辨识度。 计算机视觉方法对个体独特藏品的识别同样发挥重要作用。一些家用器具如果酱切割器、废热回收加热器及旋转奶酪刨等,都摆脱了常规形态,呈现出高度独特的外观。艺术装饰风格的相框和扬声器,以及一些类似“翻页书”的Kinora观看器,也因其独特设计被算法识别。

特别值得一提的是与回收相关的样品如人造草坪和蓝色废玻璃碎片,它们揭示了现代材料循环利用的创新应用。 该研究的意义不仅在于为数字博物馆构建了丰富的视觉和色彩数据库,拓宽了藏品研究的边界,更在于为博物馆的数字展示和观众互动提供了全新视角。通过机器学习识别出的藏品相似度,为在线展览设计和藏品推荐系统构建提供了坚实基础,有助于提升公众对博物馆摆放的“黑盒”物品的理解与兴趣。与此同时,色彩和形状数据的逐步积累,也为未来深入分析历史设计趋势、新材料应用及文化变迁提供了宝贵资源。 不过,项目中也存在着挑战。并非所有馆藏物品均配有统一风格的彩色照片,而且拍摄角度、背景及陈列环境的差异,会影响色彩提取的准确性。

为此,研究排除了背景不统一的照片,并基于边缘颜色特征剔除背景像素,尽力保障了分析的精准性。此外,机器学习模型在人物与标尺尺寸较大物品时,对大小比例的考量不足,或导致对形状相似而尺寸悬殊的物品产生误判。 最后值得提醒的是,随着时间的推移,新藏品的持续加入和拍摄技术的不断改进,分析结果和趋势也将发生变化。数字瓷藏的动态演化使得博物馆管理者需要持续更新数据库和算法,保持数字展览的时效性与科学性。计算机视觉技术的日益成熟也预示着未来可以从更多维度、多角度解析藏品属性,实现更深层次的文化理解。 总结而言,科学博物馆集团采用计算机视觉技术对博物馆藏品的色彩与形状展开科学分析,不仅为藏品研究提供了崭新的技术手段,也为数字博物馆的创新展陈模式奠定了坚实的基础。

色彩的灰化趋势、独特色彩的发现以及形状的结构性聚类,共同描绘出一个丰富鲜活的藏品世界。在不断发展的技术助力下,博物馆正迈向更加开放、多元和沉浸式的未来,观众也将因此获得更加生动和深入的文化体验。